在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市杭錦旗境內(nèi)的庫布其沙漠腹地,,由凌汛期的黃河水匯聚而成的濕地在日光照射下顯示出絢麗多彩的顏色(6月9日無人機(jī)拍攝),。新華社記者 彭源 攝

新華社呼和浩特8月6日電? 題:綠富同興畫卷在沙海中鋪展——庫布其沙漠生態(tài)治理紀(jì)實(shí)

新華社記者李仁虎、柴海亮,、劉詩平,、任會(huì)斌

巍巍陰山南麓,鄂爾多斯高原之北,,橫臥著一條長約400公里,、寬5-65公里的黃色“長龍”。它似弓弦,,將滔滔黃河拉出一個(gè)大大的“幾”字彎,。

這是中國第七大、也是距北京最近的沙漠——庫布其沙漠,,曾經(jīng)寸草不生,,風(fēng)沙肆虐,被稱為“死亡之?!薄?/p>

幾十年來,,庫布其人一代接著一代干,,書寫了一部荒漠化治理的英雄史詩。

改革涌春潮 奮斗縛“黃龍”

改革開放,,激發(fā)了庫布其人空前的治沙熱情,,淬煉出艱苦奮斗、鍥而不舍,、改革創(chuàng)新的“庫布其精神”,。它猶如一座豐碑,高高地矗立在大地上,。

?

?在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市杭錦旗的庫布其沙漠中,,技術(shù)人員操控?zé)o人機(jī)飛播造林(7月11日攝)。新華社記者 彭源 攝

“黃沙滾滾半天來,,白天屋里點(diǎn)燈臺(tái),。行人出門不見路,莊稼牧場沙里埋……”古老歌謠,,唱出了庫布其沙漠的憂傷,。

庫布其沙漠橫跨內(nèi)蒙古自治區(qū)杭錦旗、達(dá)拉特旗,、準(zhǔn)格爾旗等5個(gè)旗區(qū),,總面積1.86萬平方公里,相當(dāng)于3個(gè)上海市大小,。

杭錦旗道圖嘎查,,是沙漠北緣的小村莊,,沙丘重重包圍,房前屋后積沙成堆,,羊順著沙堆上了房,;沙漠腹地的杭錦旗牧民去趟鎮(zhèn)上,步行,、騎駱駝,,要走兩三天……

無邊大漠里,一個(gè)個(gè)村莊,、一個(gè)個(gè)牧民點(diǎn),,成為與世隔絕的孤島。

滾滾黃沙吞噬了農(nóng)田草場,,掩埋庭院村莊,,侵害著家園。

一些人背井離鄉(xiāng),,有的村莊人口出走大半,。

保衛(wèi)田園,保衛(wèi)村莊,,保衛(wèi)母親河,,一場持續(xù)半個(gè)多世紀(jì)的治沙戰(zhàn)斗,在庫布其沙漠打響,!

?

?這是庫布其沙漠生態(tài)太陽能發(fā)電綜合示范地(8月1日無人機(jī)拍攝),。新華社發(fā)(虞東升 攝)

20世紀(jì)50年代初,當(dāng)?shù)卣O(shè)立第一批治沙站,、國營林場,,沿著沙漠邊緣營造鎖邊林。

沒有車,、沒有路,、沒有水井……杭錦旗什拉召治沙站的第一批治沙工人陳寶榮,和20多名工友背著窩頭,、咸菜和水,,起早貪黑在沙漠里栽樹,。

10年后,,18歲的賈尚付接過了繼父陳寶榮的鐵鍬,,擔(dān)起第二代治沙人的使命。1985年,,賈尚付的兒子賈文義也走進(jìn)什拉召治沙站,。

一次,,下起大雨,,父子倆搶雨播樹籽,賈文義在前面牽馬,,賈尚付在后面扶耬車,雨淋得眼睛睜不開,,勞累困乏,,賈文義幾次被馬拽倒在沙地上。

艱苦奮斗,,接力傳遞,久久為功,,什拉召治沙站播下5萬畝綠林。

1978年,,改革的春風(fēng)吹到庫布其,農(nóng)田牧場分包到戶,。鄂爾多斯市在全國較早推行“五荒到戶,、誰造誰有,、長期不變、允許繼承”的造林新政,,廣大農(nóng)牧民,、企業(yè)承包沙地造林的熱情被空前激發(fā),。

幾十萬農(nóng)牧民拎起鐵鍬,,扛著樹苗,,背著水桶,挺進(jìn)廣袤沙海,,打響了一場治理沙漠的戰(zhàn)爭。

1978年,,中國最大的生態(tài)工程——“三北”防護(hù)林工程啟動(dòng),,庫布其沙漠成為主戰(zhàn)場。

?

?這是內(nèi)蒙古鄂爾多斯市杭錦旗獨(dú)貴塔拉鎮(zhèn)(7月31日無人機(jī)拍攝),。新華社記者 邢廣利 攝

高林樹,,達(dá)拉特旗官井村第一個(gè)承包沙地造林的人。1986年,他以一畝兩毛錢的價(jià)格承包荒沙800畝,,趕著驢車走了3天,,用3只羊從80多公里外換回一車沙柳苗條。

高林樹帶著3個(gè)兒子吃住在沙漠里,,冒嚴(yán)寒,,戰(zhàn)酷暑,,20多年摸爬滾打,,讓5000畝荒沙披上了綠裝。

貧窮的官井村人紛紛行動(dòng)起來,,一茬種不活再種一茬,,一塊治完再治一塊,硬生生把沙漠腹地的19萬畝明沙變成綠洲,。

1997年,,杭錦旗決定修建一條穿沙公路,,吹響了治理庫布其沙漠陣地戰(zhàn)的號角,。

上到六七十歲的老人,,下到八九歲的小學(xué)生,,數(shù)萬人組成治沙大軍,,筑路基,、挖樹坑、栽苗條,;號子聲,、馬達(dá)聲,、鍘苗條聲,,工地上人山人海,,駝馬嘶鳴,。

火辣辣的太陽直射大地,,人們頭頂烈日,,腳踩五六十?dāng)z氏度的熱沙,。20多人一口鍋,,鐵鍬當(dāng)鏟,,沙坑作灶,大風(fēng)吹來,,沙子卷進(jìn)鍋里,飯半生半熟、半飯半沙,人們笑稱為“沙拌飯”,。

“清湯掛面碗底沙,,夾生米飯沙磣牙,,帳篷睡聽大風(fēng)吼,早晨起來臉蓋沙,?!比藗兓叵肫甬?dāng)年大會(huì)戰(zhàn)的場景,,依然心緒難平,,激動(dòng)不已,。

修路缺錢,,全旗干部群眾和企業(yè)紛紛解囊,,群眾十元幾十元,干部幾十元數(shù)百元,,共捐款400多萬元。

?

?在庫布其沙漠中的白土梁林場沙棘林內(nèi),林場管理員鄧勝利展示沙棘樹剪枝育苗技術(shù)(8月1日攝)。當(dāng)?shù)赝ㄟ^種植沙棘,,既解決了荒漠化問題,,又幫助農(nóng)牧民增收,實(shí)現(xiàn)了生態(tài)和經(jīng)濟(jì)雙重效益,。新華社記者 張善臣 攝

億利集團(tuán)的前身杭錦旗鹽場位于庫布其沙漠南緣,,是旗里唯一的工業(yè)企業(yè),距最近的火車站不到70公里,,卻被大漠擋道,,外運(yùn)產(chǎn)品需繞路350公里,每噸鹽的運(yùn)輸成本增加幾十元,,連年虧損,。

為了生存和發(fā)展,鹽場職工全員參與修路植樹,,出工出資,,擔(dān)重?fù)?dān)、沖在前,。

歷時(shí)3年,,全旗10余萬干部群眾組織7次萬人大會(huì)戰(zhàn),打通第一條縱貫?zāi)媳?、長達(dá)115公里的穿沙公路,。

公路在延伸,綠色在鋪展,,大漠深處筑起一道“綠色長城”,。

路打通了,困難踩在腳下,。庫布其人從此突破了心靈羈絆,,樹立起敢想敢干、戰(zhàn)勝一切艱難險(xiǎn)阻的堅(jiān)定信念,。

黨的十八大以來,,庫布其沙漠治理進(jìn)入新階段,呈現(xiàn)新局面,,取得新成效,。

向遠(yuǎn)沙大沙“硬骨頭”挺進(jìn),向綠色高質(zhì)高效轉(zhuǎn)變,,把生態(tài)治理與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展緊密結(jié)合,。

政策千鈞力 群眾勇探索

黨和政府主導(dǎo),,發(fā)揮了決定性作用。庫布其探索出政府政策性支持,、企業(yè)產(chǎn)業(yè)化投資,、群眾市場化參與、科技持續(xù)性支撐的庫布其治沙模式,。

?

?工人在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市杭錦旗阿木古龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)為蔬菜除草(8月1日攝),。該地示范發(fā)展沙漠節(jié)水現(xiàn)代農(nóng)業(yè),增加了農(nóng)牧民收入,。新華社記者 劉磊 攝

人類與荒漠化的斗爭,,注定是一場持久戰(zhàn)。

傳統(tǒng)方式治沙,,規(guī)模小,、力量散、見效慢,,庫布其沙漠治理曾一度陷入“治理——惡化——再治理——再惡化”的怪圈,。

1998年以來,國家相繼實(shí)施天保工程,、退耕還林,、退牧還草、京津風(fēng)沙源治理等重點(diǎn)生態(tài)工程,,庫布其沙漠治理進(jìn)入點(diǎn)面結(jié)合,、遍地開花的新時(shí)期。

近20年,,國家在杭錦旗投入生態(tài)建設(shè)資金15億元,,占總投入80%;在達(dá)拉特旗投入生態(tài)建設(shè)資金超過13億元,,占總投入70%以上,,全面改善了當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)面貌。

在達(dá)拉特旗,,有8條流經(jīng)庫布其沙漠的季節(jié)性河槽,,當(dāng)?shù)厮追Q“孔兌”。每年夏秋季,,雨水裹挾著上億噸的泥沙涌入黃河,。

第二大孔兌罕臺(tái)川流域,運(yùn)用世行貸款,、退耕還林,、京津風(fēng)沙源治理等工程資金,20多年持續(xù)治理,裸露的地表披上綠裝,。其他孔兌也像罕臺(tái)川一樣,,植被恢復(fù),生態(tài)環(huán)境明顯改善,。

黨和政府的政策引導(dǎo),、資金支持,奠定了治沙工程的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),,堅(jiān)定了人們治沙的信心,。

達(dá)拉特旗農(nóng)民李布和弟兄3人,早年因沙害遠(yuǎn)走他鄉(xiāng),。新世紀(jì)初,當(dāng)?shù)卣雠_(tái)治沙扶持政策,,事業(yè)有成的三兄弟又回到了闊別10多年的家鄉(xiāng),,投資4億多元,在銀肯塔拉承包沙地10萬畝,,治沙發(fā)展生態(tài)旅游,。

三兄弟一度被鄉(xiāng)親們稱為“傻子”,李布和卻信心十足:“政府給我們投了六七千萬元,,有了這個(gè)墊底,,我堅(jiān)信一定能成功?!?/p>

今天,,4萬多畝沙漠完成了治理,銀肯塔拉生態(tài)景區(qū)遠(yuǎn)近聞名,,年接待游客20多萬人次,。

?

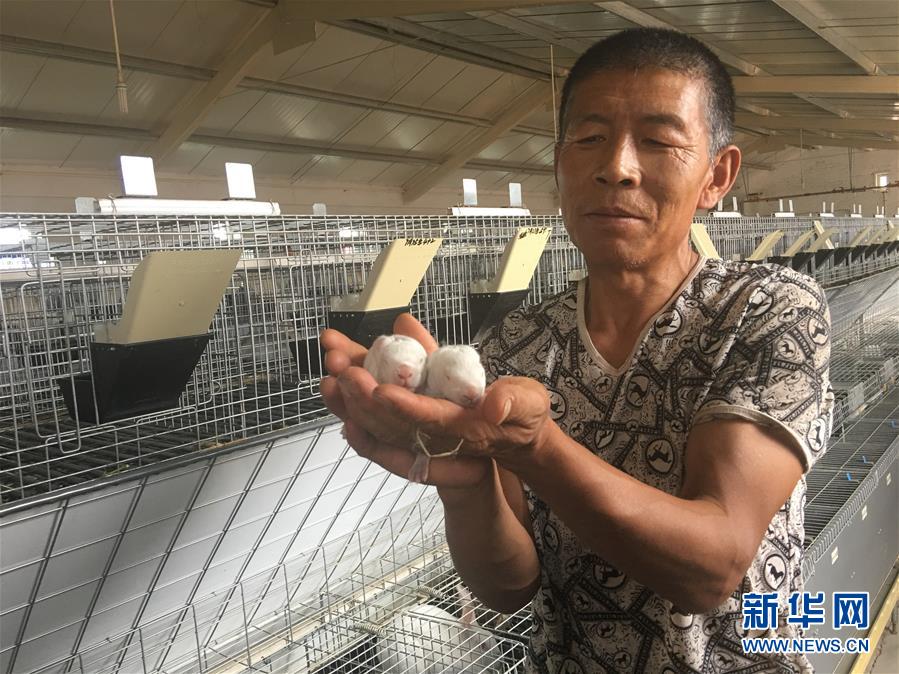

?在庫布其沙漠中的內(nèi)蒙古鄂爾多斯市達(dá)拉特旗風(fēng)水梁園區(qū)獺兔標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范中心,工作人員展示剛出生不久的獺兔幼崽(8月1日攝),。風(fēng)水梁原名“風(fēng)干圪梁”,,曾經(jīng)風(fēng)沙肆虐,人煙稀少,。如今,,在政府主導(dǎo)下,內(nèi)蒙古東達(dá)蒙古王集團(tuán)將林,、草,、沙三業(yè)結(jié)合,打造農(nóng)工貿(mào)一體化產(chǎn)業(yè)鏈,,實(shí)現(xiàn)了沙漠增綠,、農(nóng)牧民增收、企業(yè)增效的良性循環(huán)。新華社記者 張善臣 攝?

掏錢買活樹,、以補(bǔ)代造,、以獎(jiǎng)代投、招拍掛沙地經(jīng)營權(quán)……鄂爾多斯市出臺(tái)的一系列生態(tài)政策,,吸引了大批企業(yè)和群眾參與,,如今庫布其沙漠的治理規(guī)模1年勝過初期10年。

1988年5月,,王文彪走馬上任杭錦旗鹽場場長,,當(dāng)乘坐的吉普車走到鹽場附近時(shí),卻陷在了沙窩子里,,前去歡迎的隊(duì)伍變成了“抬車隊(duì)”,。

沙害深深刺痛了王文彪的心。他上任的第一件大事,,就是成立治沙林工隊(duì),,從每噸鹽的銷售收入中提取5元錢治沙。

生于斯,,長于斯的王文彪,,30年傾心治沙。身為董事長,,他帶領(lǐng)億利集團(tuán)與當(dāng)?shù)卣?、農(nóng)牧民攜手,把大片沙漠變成了綠洲,,成為庫布其企業(yè)治沙的“領(lǐng)頭羊”,,本人也榮獲聯(lián)合國“全球治沙領(lǐng)導(dǎo)者獎(jiǎng)”和“地球衛(wèi)士終身成就獎(jiǎng)”。

東達(dá),、嘉燁,、綠遠(yuǎn)、西蒙等一大批企業(yè)也紛紛投身治沙事業(yè),,成為一道靚麗風(fēng)景線,。

從盲目治沙到科學(xué)治沙,從分散治理到統(tǒng)一規(guī)劃,,從土法造林到工程化作業(yè),、產(chǎn)業(yè)化治沙,庫布其人找到一條治理沙漠的科學(xué)之路,。

在沙漠南緣干旱區(qū),,飛播灌木密植造林;北緣,,依托有水的立地條件種植喬木鎖邊林,;中部依托穿沙公路,、孔兌,營造護(hù)路林,、護(hù)堤林,;腹地的丘間低地和地下水位較淺的區(qū)域,建設(shè)綠島,、綠洲,。

群眾在治沙中展現(xiàn)出無窮的創(chuàng)造力。億利集團(tuán)等企業(yè)總結(jié)發(fā)明了容器苗,、大坑深栽,、迎風(fēng)坡造林、甘草平移種植,、水氣種植法等治沙“黑科技”,。

水氣種植法——一米多長的水槍豎插進(jìn)沙里,水流沖孔,、插苗,、澆水、回填一次完成,。

甘草平移種植法——用機(jī)械化作業(yè),變甘草豎植為橫植,。相比傳統(tǒng)的豎植技術(shù),,單株甘草固沙面積可達(dá)1平方米,提高了10倍,,還減少了采挖對沙地植被的擾動(dòng),。

黨的十八大以來,工程化,、產(chǎn)業(yè)化治沙成為庫布其沙漠治理的新潮流,。

近年來,伊泰集團(tuán)以整體規(guī)劃,、劃片招標(biāo),、統(tǒng)一施工、機(jī)械化作業(yè)的方式治沙,,營造碳匯林56萬畝,。最多的一次,5000多人同時(shí)作業(yè),,一年共造林18萬畝,。

政府主導(dǎo)、群眾主戰(zhàn),、企業(yè)主體,,全社會(huì)參與匯聚起治理沙漠的磅礴力量。

沙窩變“金窩” 綠富同興盛

綠水青山就是金山銀山。治沙,、扶貧,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,庫布其人走出一條三輪聯(lián)動(dòng)的可持續(xù)發(fā)展之路,,構(gòu)筑起初具規(guī)模的生態(tài)經(jīng)濟(jì)體系,,昭示著生態(tài)文明的美好前景。

?

?這是內(nèi)蒙古鄂爾多斯市杭錦旗庫布其沙漠生態(tài)科技中心展覽館保存的20世紀(jì)90年代杭錦旗人民修建“錫烏”穿沙公路的照片(翻拍照片),。新華社發(fā)

幾場雨后,,庫布其沙漠腹地的杭錦旗圖古日格嘎查草天相接,碧空如洗,,呈現(xiàn)出一幅秀美的田園畫卷,。

“草多樹多,日子才更好過,?!睘跞崭_(dá)賴對生態(tài)改善后的新生活,十分愜意,。

曾經(jīng)飽嘗沙害之苦,,這位51歲的“生態(tài)衛(wèi)士”,20多年披星戴月,,頂風(fēng)冒雨,,忍饑渴戰(zhàn)病痛。

有一年除夕,,他到外地拉苗條,,回家的路上拖拉機(jī)壞了。前不靠村,,后不著店,,他又渴又餓,咕咚咕咚地喝拖拉機(jī)水箱里的水,,等回到家時(shí)已是深夜10點(diǎn)多,。

艱辛的付出終獲回報(bào),8萬畝沙地披上綠裝,,養(yǎng)畜加上禁牧,、公益林等政策補(bǔ)貼,一年收入20多萬元,。

生態(tài)改善,,早年離開家鄉(xiāng)的農(nóng)牧民,紛紛舉家回遷,。

1992年,,道圖嘎查七社的王連斌流著辛酸的淚水,,背井離鄉(xiāng)。2014年,,他和老伴喜氣洋洋,,返回了魂?duì)繅衾@的家鄉(xiāng),住進(jìn)政府助建的3間新瓦房,。村舍林木環(huán)繞,,綠意盎然,王連斌一家人過上了幸福的新生活,。

生態(tài)興,,百業(yè)興。祖祖輩輩為沙所困,、因沙致貧的庫布其人,,大步走上脫貧致富的小康路。

?

?游客在庫布其沙漠中的內(nèi)蒙古鄂爾多斯市達(dá)拉特旗響沙灣景區(qū)的沙地上蕩秋千(7月31日攝),。依托庫布其沙漠特有的自然風(fēng)光和多年生態(tài)建設(shè)的成果,,當(dāng)?shù)亟ǔ身懮碁场⑵咝呛?、恩格貝等生態(tài)旅游景區(qū)。近十年來,,鄂爾多斯市生態(tài)旅游景區(qū)累計(jì)接待游客近1000萬人次,,實(shí)現(xiàn)收入24.6億元。新華社記者 張善臣 攝

達(dá)拉特旗官井村是有名的“窮沙窩子”,,每個(gè)村民都吃過草籽面窩頭。如今,,沙地變成了良田,。去年以來,兩家企業(yè)看中這里的發(fā)展前景,,投資2億多元,,養(yǎng)殖奶牛5000多頭。2013年,,村民們組建林業(yè)專業(yè)合作社,,統(tǒng)一生產(chǎn)、銷售沙柳苗條,,去年收入120多萬元,,全村人均收入1.2萬元,成了小康村,。

2012年以來,,杭錦旗有近3萬人口脫貧,,全旗農(nóng)牧民人均年收入從1998年不到3000元,增長到2017年的1.6萬元,。2018年7月,,一舉摘掉貧困縣帽子。

黨的十八大以來,,庫布其人從單純的生態(tài)建設(shè),,向生態(tài)建設(shè)、生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展并舉轉(zhuǎn)型,,不斷探索“點(diǎn)沙成金”,、綠富同興的奧秘。

庫布其沙漠東北邊緣的風(fēng)水梁,,曾是起伏的沙海,,53平方公里范圍內(nèi)沒有一戶人家。2005年,,東達(dá)集團(tuán)在這里推沙丘,,打深井,栽樹木,,建工廠,。如今,綠樹縈繞,,成為“生態(tài)小鎮(zhèn)”,。

用沙柳等枝干生產(chǎn)人造板,下腳料種食用菌,;用檸條等灌木枝葉生產(chǎn)飼料,,養(yǎng)殖獺兔;用獺兔屠宰下腳料飼養(yǎng)狐貍,、貂,,下游發(fā)展起肉食、皮草加工項(xiàng)目,。目前,,風(fēng)水梁進(jìn)駐企業(yè)30余家,直接吸納1000多名農(nóng)牧民就業(yè),,帶動(dòng)3000多養(yǎng)殖戶,。

治沙,用沙,,把沙地變寶地,。

61歲的白音道爾計(jì)是杭錦旗沙日召嘎查的牧民,他家種植了7000畝甘草,,每隔5年采挖一次,,每次能收入四五十萬元,。“現(xiàn)在的生活真是沒得說,?!卑滓舻罓栍?jì)說。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)化,,生態(tài)產(chǎn)業(yè)化,,綠了黃沙,興了產(chǎn)業(yè),,富了百姓,,庫布其人在茫茫沙海里書寫著綠富同興的故事。

人沙和諧奏新曲 “中國智慧”成典范

從為沙所困到艱苦治沙,,再到富美田園,,庫布其鋪展出一幅綠富同興、人沙和諧的美好畫卷,,為全球荒漠化治理提供了“中國智慧”“中國方案”,。

?

?這是內(nèi)蒙古鄂爾多斯市達(dá)拉特旗的季節(jié)性河槽母花溝(8月1日攝)。通過“截伏流”等工程的實(shí)施,,河槽周邊已披上了綠裝,。新華社記者 張善臣 攝

挺拔的楊樹,蒼翠的松樹,,粗壯的沙棗,,郁郁蔥蔥的草木隨風(fēng)起伏,綠濤般涌向沙海深處,。生態(tài)治理區(qū)內(nèi)沃野千里,,阡陌縱橫,鳥語花香,,綠洲與沙海交相輝映,,農(nóng)舍與城鎮(zhèn)珠璧交錯(cuò)。

庫布其沙漠治理創(chuàng)造了人間奇跡,,治理面積達(dá)6460平方公里,綠化面積3200多平方公里,。

沙漠過去每年向黃河岸邊推進(jìn)數(shù)十米,,輸入泥沙1.6億噸。如今,,輸入的泥沙減少八成,。沙塵天氣從每年幾十次減少到零星數(shù)次,降雨量呈逐年增多之勢,。許多絕跡多年的動(dòng)植物,,又出現(xiàn)在庫布其沙漠,。

堅(jiān)持人與自然和諧共生,像保護(hù)眼睛一樣保護(hù)生態(tài)環(huán)境,。黨的十八大以來,,新的生態(tài)理念在庫布其人心中生根發(fā)芽、開花結(jié)果,。

2000年,,鄂爾多斯市在全國率先推行禁牧、休牧,、輪牧和以草定畜政策,,徹底解決邊治理邊破壞的困擾。

達(dá)拉特白土梁林場,,職工們種了30余年共4000多畝“工資田”,,從今秋起將全部退耕還林?!爸醒胫匾暽鷳B(tài)建設(shè),,林業(yè)迎來了新的春天?!卑淄亮毫謭龅睦蠄鲩L趙永強(qiáng)說,。

?

?這是內(nèi)蒙古鄂爾多斯市杭錦旗庫布其沙漠生態(tài)太陽能光伏光熱治沙發(fā)電綜合示范地(8月1日攝)?!鞍迳习l(fā)電,、板下種草、板間養(yǎng)殖”,,目前該太陽能發(fā)電項(xiàng)目治沙面積達(dá)到了13.3平方公里,,每年發(fā)電5億千瓦時(shí),實(shí)現(xiàn)銷售收入4.5億元,。其社會(huì)效益,、生態(tài)效益、民生效益,、經(jīng)濟(jì)效益十分顯著,。新華社記者 邢廣利 攝

庫布其人在沙漠資源利用上大做文章。

昔日人跡罕至的不毛之地,,如今成為吸引國內(nèi)外游客的旅游熱點(diǎn),。響沙灣、七星湖,、恩格貝,、銀肯塔拉……一個(gè)個(gè)旅游景區(qū)在沙漠中崛起壯大。

2014年,,庫布其沙漠被聯(lián)合國環(huán)境署確定為“全球沙漠生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)”,。庫布其沙漠治理也成為中國的一張綠色名片,。

2017年9月6日,主題為“攜手防治荒漠,,共謀人類福祉”的《聯(lián)合國防治荒漠化公約》第十三次締約方大會(huì)在鄂爾多斯市召開,。庫布其防沙治沙的成功實(shí)踐,被寫入190多個(gè)國家代表共同起草的《鄂爾多斯宣言》,,并認(rèn)為“值得世界借鑒”,。

“庫布其沙漠生態(tài)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式和實(shí)踐,將為世界上其他面臨荒漠化問題的國家和地區(qū)提供經(jīng)驗(yàn),?!比ツ?月,聯(lián)合國副秘書長,、環(huán)境署執(zhí)行主任埃里克·索爾海姆對庫布其沙漠治理考察后說,。

??? 相關(guān)鏈接: