新華社香港12月3日電(記者萬后德 章穎)40年前,,內(nèi)地開始邁出改革開放的腳步,,架設在深圳河上的羅湖橋,,成為面向外部的一個重要通道,。40年歲月里,,羅湖橋目睹了改革開放以來內(nèi)地的發(fā)展過程,,默默見證著深港兩地的巨大變遷。

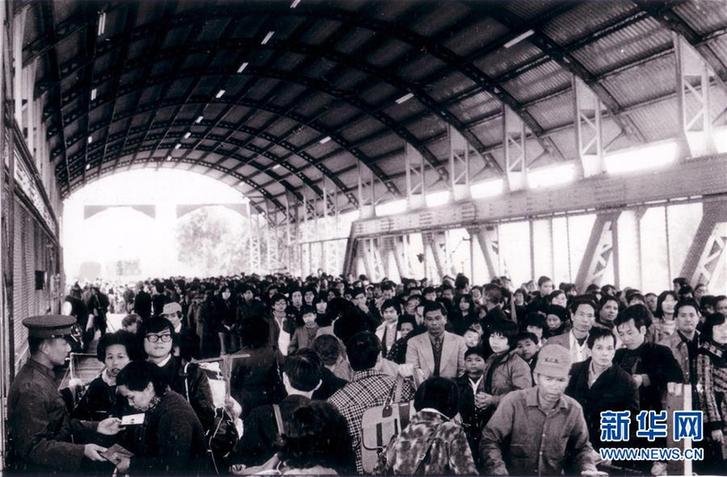

這是20世紀70年代的羅湖橋(資料照片),。新華社發(fā)

“70年代到80年代,有很多經(jīng)羅湖回內(nèi)地的人,,要挑很多油,、米,、布、衣服之類的東西,?!苯衲?2歲的姚志明告訴記者,那時經(jīng)過羅湖橋的內(nèi)地人衣服很簡單,,差不多都是一式的,,沒有像香港人一樣穿得五顏六色。

“我們一般一眼就能看出這個是內(nèi)地人,?!币χ久髡f。他曾任香港羅湖警署警長,,駐守在中英街和香港羅湖管制區(qū),。

1982年,在離姚志明不遠的深圳河對岸,,剛剛18歲的吳燕霞來到羅湖邊檢站工作,。在她的記憶中,那時從香港到內(nèi)地辦事或探親的港澳居民,,攜帶的都是電器,、手表、零食和沒有穿壞的舊衣褲,、鞋子等。

初到深圳時的情景,,她依然歷歷在目:“心里想著深圳是一個特區(qū),,應該是很漂亮的地方,結(jié)果一看,,就像個漁村一樣,。”吳燕霞說,,當時她住的地方有6層樓,,卻已是周邊最高的樓。

從香港一側(cè)拍攝的羅湖鐵路橋(11月29日攝),。?新華社發(fā)(王申 攝)

早在1906年,長約32米的羅湖橋就建在了深圳河上,,連起了內(nèi)地與香港,。1950年,羅湖邊檢站成立,。7年后,,重新修建的羅湖橋成為旅客往來深港兩地的通道,。那時的旅客進出口岸,需要從鐵路橋兩側(cè)的行人通道通行,。這一走,,就持續(xù)到了80年代。

在當時,,吳燕霞和她的戰(zhàn)友們要以人工方式查驗旅客,,“快的話旅客20分鐘就可以通關,但是有特殊情況可能就要一個多小時,。遇到節(jié)假日返回內(nèi)地的人多,,凌晨兩三點鐘就要起床”。

橋那一邊的姚志明則說,,每逢節(jié)假日,,旅客至少要兩三個小時才能出入關。

1985年,,羅湖口岸聯(lián)檢大樓落成使用,,羅湖橋下游建起一座全新的雙層通道橋,成為新的羅湖人行橋,。1988年,,內(nèi)地第一套邊防檢查計算機查驗系統(tǒng)在羅湖口岸啟用。

“在我們剛工作的時候,,每天就是幾百人,,到后來的上千人,80年代末基本是上萬人了,,那時候我們真是不敢想象人像現(xiàn)在這么多,。”吳燕霞告訴記者,,現(xiàn)在每天通關人數(shù)有20多萬,,高峰期的時候有30多萬。

在羅湖人行橋,,旅客從香港步入深圳(11月29日攝)。新華社發(fā)(王申 攝)

透過羅湖橋這一扇小“窗”,,改革開放40年來,,內(nèi)地與香港之間的人流、物流變化,,在值守者眼中清晰可見,。

吳燕霞說,如今性價比高的內(nèi)地美食與住宿,便利的公路網(wǎng),、高鐵網(wǎng),,讓港澳居民往來內(nèi)地的頻率不斷加快?!艾F(xiàn)在香港人真的比較喜歡回到內(nèi)地,,吃吃海鮮,買些內(nèi)地制造的電器,、家具之類帶回香港,。”吳燕霞說,。

已經(jīng)退休的姚志明這些年經(jīng)常到內(nèi)地走走看看,,他感慨說,以前內(nèi)地人見到香港人,,覺得好羨慕,,現(xiàn)在不同了。

2003年,,由于防洪標準過低,,已有百年歷史的羅湖橋完成了她的使命,被分段拆除,,并當作文物復建于香港新界,。新建的鐵路橋有40米寬,臥伏在深圳河上,,運送人員和物資的火車仍然每天穿行于兩地之間,。

如今,深圳與香港之間,,每年有大約3億人次從各個口岸間往來,。9月23日,廣深港高鐵香港段開通,;建設中的蓮塘口岸也即將投入使用。

-

大數(shù)據(jù)"坑熟客",技術之罪需規(guī)則規(guī)避

2018-03-02 08:58:39

-

高質(zhì)量發(fā)展,,怎么消除“游離感”,?

2018-03-02 08:58:39

-

學校只剩一名學生,她卻堅守了18年

2018-03-01 14:40:53

-

有重大變動,!騎共享單車的一定要注意了

2018-03-01 14:40:53

-

2018年,,樓市會有哪些新變化?

2018-03-01 09:01:20

?

?