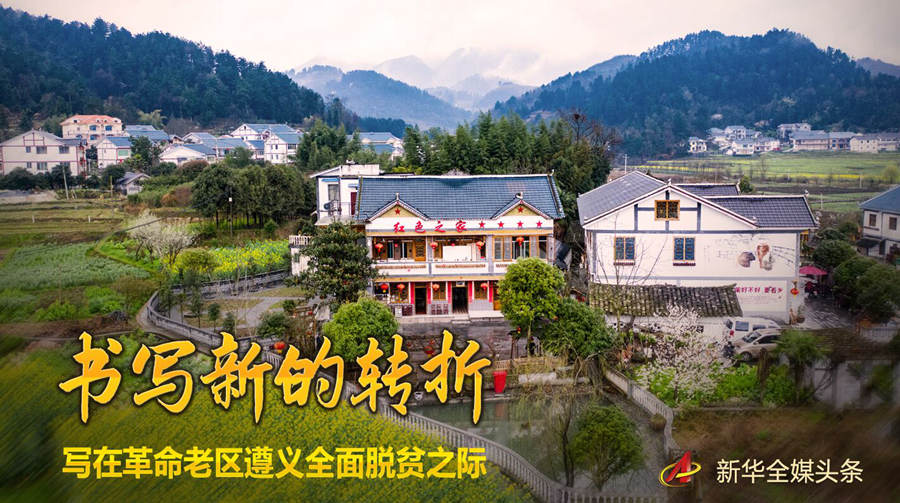

新華社貴陽3月3日電 題:書寫新的轉(zhuǎn)折——寫在革命老區(qū)遵義全面脫貧之際

新華社記者王麗,、李驚亞、劉智強

在烏蒙山與武陵山交會的黔北大地,,“馬蹄聲碎,、喇叭聲咽”的歷史回響?yīng)q在耳畔,疫情阻擊戰(zhàn)與脫貧攻堅戰(zhàn)“號角連天”……

革命老區(qū)遵義,,隨著新冠肺炎連續(xù)16天無新增病例,,疫情防控取得積極成效,脫貧攻堅戰(zhàn)場上也傳來了好消息,。

3月3日,,貴州省人民政府宣布,深度貧困縣正安脫貧摘帽,,這標(biāo)志著遵義實現(xiàn)整體脫貧,,812萬老區(qū)人民告別貧困歷史。

在貴州省遵義市正安縣瑞濠街道搬遷安置點,,搬遷戶和孩子們在新居前留影(2019年10月10日攝),。 新華社記者 楊文斌 攝

每一次抉擇都向著光明的方向

2月23日,正安縣經(jīng)開區(qū),,4000把吉他整裝出發(fā),,即將運往巴西、日本,、德國等地,,這是貴州神曲樂器制造公司在復(fù)工后發(fā)出的第一批貨。

“農(nóng)民在家門口就業(yè),,只要認(rèn)真做好防疫,,復(fù)產(chǎn)沒問題?!睂τ谝咔橄碌纳a(chǎn)經(jīng)營,,神曲公司總經(jīng)理鄭傳玖充滿信心。

這家年產(chǎn)值超過3000萬美元,,吸納500多當(dāng)?shù)剞r(nóng)民,,100多貧困戶就業(yè)的工廠,,是全國排名前五的吉他生產(chǎn)企業(yè)。

這是貴州省遵義市正安縣瑞濠街道移民搬遷安置點(2019年10月11日攝,,無人機照片),。 新華社記者 楊文斌 攝

難以想象,一個曾被大山困住的貧困縣,,竟成為全世界最大的吉他生產(chǎn)基地,,聚集著64家吉他制造及配套企業(yè),年產(chǎn)吉他700萬把,,暢銷歐美,、拉美等30多個國家和地區(qū)。

2013年,,從正安走出去的“吉他兄弟”鄭傳祥,、鄭傳玖毅然決定“雁歸巢”,在這個貧困縣掀起農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的熱潮,。

在貴州省遵義市正安縣吉他產(chǎn)業(yè)園一家企業(yè)內(nèi),,樂器工人在吉他裝配車間工作(2017年3月28日攝)。 新華社記者 陶亮 攝

選擇歸來,,與他們20年前選擇出去一樣艱難而又堅定,。

山高谷深、交通不便,,偏居一隅的正安是遵義唯一的深度貧困縣,。“人均耕地只有半畝,,連肚子都吃不飽,。”沒有出路,,正安人窮則思變,,走出大山。

30多年前,,縣委縣政府抓住改革先機,,在風(fēng)險與爭議中組織“三百娘子軍”下番禺,率先拉開了貴州有組織性勞務(wù)輸出的序幕,。吃過虧、碰過壁,、流過淚……可一波又一波年輕人,,毅然決然走出去闖一闖,形成浩浩蕩蕩的勞務(wù)大軍和蔚為壯觀的勞務(wù)經(jīng)濟,。

“20萬勞務(wù)大軍,,是一種抉擇,,更是一筆財富!”正安縣縣長吳起說,,勞務(wù)輸出為貧困群眾解決溫飽發(fā)揮了重要作用,,更在數(shù)十年沉淀中形成巨大的人才積累。僅在珠三角從事樂器生產(chǎn)的正安人就有兩三萬,,他們中有些人從普工干起,,一步步成長為優(yōu)秀企業(yè)家。

在貴州省遵義市正安縣吉他產(chǎn)業(yè)園一家企業(yè)內(nèi),,樂器工人在吉他裝配車間工作(2017年3月28日攝),。 新華社記者 陶亮 攝

精準(zhǔn)扶貧政策讓“與世隔絕”的正安打開了山門,四五條高速公路相繼建成,,交通死角成為開放前沿,,綠水青山蘊藏?zé)o限生機??h委縣政府再次走出去,,到沿海招商引資,特別是吸引在外經(jīng)商的家鄉(xiāng)人返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),。

“家鄉(xiāng)變了,,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型浪潮中,過去的劣勢,,反而成為優(yōu)勢,。”在廣東務(wù)工20多年并創(chuàng)辦了自己的樂器生產(chǎn)企業(yè),,“吉他兄弟”決定回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),。在他們感召下,一大批吉他企業(yè)陸續(xù)西遷正安,,帶動當(dāng)?shù)?.5萬多農(nóng)民就業(yè),。

在新的長征路上,老區(qū)人民一次又一次勇敢抉擇,。

遵義老城子尹路96號,,灰白相間的二層小樓靜靜佇立。85年前,,正是在這里召開的遵義會議,,在極端危急的歷史關(guān)頭,挽救了黨,,挽救了紅軍,,挽救了中國革命。

游客在遵義會議會址參觀(2019年7月4日攝,,無人機照片),。 新華社記者 陶亮 攝

“堅定信念,、實事求是、獨立自主,、敢闖新路”,,遵義市委書記魏樹旺說,遵義會議精神是中國共產(chǎn)黨和中國人民的寶貴精神財富,,也始終是遵義人民戰(zhàn)勝困難,、走向勝利的精神力量。

1983年的那個冬天,,遵義湄潭縣楠木橋生產(chǎn)隊一間四處透風(fēng)的油坊中,,24位農(nóng)民圍著火塘爭論了三天三夜,一項涉及農(nóng)民最根本利益的土地制度改革,,在這個火塘邊誕生,。

家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制調(diào)動了農(nóng)民生產(chǎn)積極性,但隨著時代發(fā)展,,“增人要增地,、減人要減地”的矛盾越來越突出。政策不穩(wěn)群眾心里慌,,只能種點玉米的薄地上,,飯都吃不飽,卻經(jīng)常吵架,。

“這么冷的天,,再吵幾天也沒個結(jié)果,干脆就‘生不添,、死不減’,,有本事就好好培養(yǎng)孩子讀書,走出大山,!”德高望重的大隊老干部余忠華喊了一嗓子,,大家面面相覷,異口同聲地說:“要得,!”

“增人不增地,,減人不減地”的政策就此推開,群眾吃了定心丸,,精心管理自家土地,,糧食產(chǎn)量迅速增長。

這項尊重客觀實際,,從火塘邊“吵出來的改革”,,寫進了中央文件,湄潭縣就此成為全國第一批農(nóng)村改革試驗區(qū)。幾十年間,,18項改革在這里漸次推開,5次寫進中央和國務(wù)院文件,。

改革,,成為推動湄潭擺脫貧困、奔向小康的動力源之一,。

在貴州省遵義市正安縣瑞濠街道搬遷安置點的一所幼兒園,,老師與孩子們在開展課間活動(2019年10月11日攝)。 新華社記者 楊文斌 攝

“一謝共產(chǎn)黨,,翻身把你想,,以前我們做牛馬,現(xiàn)在人人把家當(dāng),;二謝共產(chǎn)黨,,吃飯把你想,以前忍饑又挨餓,,現(xiàn)在溫飽奔小康……”

臘月里,、數(shù)九天,1月20日,,湄潭縣一年一度的“鄉(xiāng)村春晚”如期上演,。實現(xiàn)脫貧夢想的農(nóng)民群眾,唱起他們自編自演的花燈戲《十謝共產(chǎn)黨》,,縣長李勰說,,“每一謝”都是群眾生活里看得見、摸得著的變化,,也都是農(nóng)民發(fā)自內(nèi)心的感恩之情,。

沒有硝煙的戰(zhàn)場一樣沖鋒陷陣

望天水吃了大半輩子,貧困戶曾凡云對自來水的渴望刻骨銘心,。如今,,家里的龍頭一擰開就有清澈的甘泉,而這個“夢想”的實現(xiàn),,更讓他刻骨銘心,。

2017年冬至,天氣寒冷無比,,曾凡云的心卻很熱,。駐村干部徐先文告訴他要來送水管,水管接上了,,山上的清泉就能送到家,。因為住得偏遠,他家是村里最后一戶,曾凡云早有些等不及了,。

太了解貧困群眾盼得有多心切,,56歲的習(xí)水縣良村鎮(zhèn)后田村茅草坪組包組干部徐先文,中午開完村里的脫貧攻堅調(diào)度會,,顧不上吃口熱飯,,扛起水管、發(fā)動車子,,就朝茅草坪奔去,。

曾凡云家在陡峭的半山坡上,狹窄的通組路拐到他家院壩形成傾斜的夾角,。為了不讓群眾麻煩,,徐先文小心翼翼把車拐進了岔路口。

“真是謝謝嘍,,快進屋吃飯,。”曾凡云一邊抬水管,,一邊樂呵呵地說,。“不了,,村里還等著呢,!”卸下水管,徐先文就開車走了,。

在貴州省遵義市務(wù)川縣一家電子制造企業(yè),,工人在生產(chǎn)手機耳機配件(2月29日攝)。 新華社記者 楊文斌 攝

緊握方向盤,,車一點點往外挪,,可在轉(zhuǎn)彎處,后輪卻卡在了坡坎上,。他輕輕點了一下油門,,想調(diào)整一下方向,可就一瞬間,,車子失去平衡,,在七八十米高的陡坡連滾帶翻墜入懸崖……

臨近退休的徐先文是習(xí)水縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校校長。全縣吹響脫貧攻堅戰(zhàn)沖鋒號,,他坐不住了,,主動請纓到最貧困的后田村扶貧,又申請擔(dān)任距離最遠的茅草坪組包組干部,?!拔夷昙o(jì)大,,經(jīng)驗豐富,善于和群眾打交道,。我自己有車,,跑遠路方便?!?/p>

徐先文是遵義脫貧攻堅戰(zhàn)中犧牲的15名干部之一,,在他們的身后,是883個駐村扶貧工作隊,、4475名駐村干部。黨的十八大以來,,遵義市累計減少農(nóng)村貧困人口151.38萬,,先后實現(xiàn)8個貧困縣脫貧摘帽、871個貧困村出列,。

“新的戰(zhàn)場,、新的考驗,共產(chǎn)黨人一樣勇往直前,、毫不退縮,。”習(xí)水縣委書記向承強說,,長征中,,紅軍在遵義轉(zhuǎn)戰(zhàn)三個多月,多少英雄壯烈犧牲,,換來突破烏江天險,、攻打婁山關(guān)、四渡赤水的勝利,,實現(xiàn)了偉大轉(zhuǎn)折,。

英雄的精神在紅色土地上綿延,在新的戰(zhàn)場上傳承,。

在貴州省遵義市桐梓縣茅石鎮(zhèn),,農(nóng)民在參加辣椒采摘活動(2018年9月21日攝)。 新華社記者 楊文斌 攝

長征中,,紅軍路過桐梓縣,,啟明電燈公司工人焦伯忱被紅軍宣傳的主張所感染,背著老板,,送給紅軍100多斤漆包銅線,,解了部隊通信配件匱乏燃眉之急。80年后,,焦伯忱的重孫女焦琨,,作為桐梓二中英語老師,在教育扶貧戰(zhàn)場戰(zhàn)斗;重孫女婿羅挺,,在脫貧戰(zhàn)役打響后被派往一線擔(dān)任高橋鎮(zhèn)黨委副書記,。

2017年5月,正是脫貧攻堅關(guān)鍵時期,,羅挺左腿大腿骨折,,打根鋼板,這時,,妻子也快要生產(chǎn),。按醫(yī)囑,他可以休養(yǎng)半年,,還能照顧一下家里,,結(jié)果在家養(yǎng)傷不到三個月,他便重返“戰(zhàn)場”,。

“這個時候不允許生病,。”羅挺說,,“我雖然左腿受傷,,但右腿還可以開車,下地拄根拐杖還能走,?!卑ㄋ趦?nèi),全縣一線指揮長,、扶貧工作隊員全部吃住在村,,有的干部生病了,舉著輸液瓶開會走訪,,“很多干部都是這樣,,只要沒倒下,就要一起上,?!?/p>

信念的力量穿越時空

習(xí)水縣雙龍鄉(xiāng)青樹子,“一碗土”就是一份信念,。典型的喀斯特地貌,,石漠化嚴(yán)重,全村總共只有20畝田,、40畝土,。生存環(huán)境太惡劣,這里的百姓不得不“向石要地”,。

天未亮,,村支書陸明華就帶著大家背上鋼釬,、錘頭上山,石頭縫里,、樹根底下,,一點點把土摳出來堆好,再用敲碎的石頭就著地勢壘成一個個小坑,,然后把土填進去,,這就是“一碗土”。

最小的“一碗土”只能種一棵紅薯,,但每年多鑿出幾碗土,,生活就多了幾分希望。遍布山嶺的1700多個“一碗土”,,就是青樹子百姓與命運抗?fàn)幍挠∮?。靠著這種信念,,全村2018年脫貧出列。

信念的力量不可估量,、穿越時空,。

貴州省遵義市播州區(qū)花茂村村民在大棚里勞作(2月28日攝)。 新華社記者 陶亮 攝

中央紅軍陷入極度困境,,中國革命處于危急關(guān)頭,,正是憑著對崇高革命理想的矢志堅守,黨中央和紅軍才得以轉(zhuǎn)危為安,,中國革命才得以化險為夷,。不怕任何艱難險阻,不惜付出一切犧牲的長征精神,,也一直是老區(qū)人民戰(zhàn)勝貧困的精神滋養(yǎng),。

貴州20個極貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一的務(wù)川仡佬族苗族自治縣石朝鄉(xiāng),20世紀(jì)90年代,,京竹村姑娘郭澤容嫁到浪水村三層巖組,,丈夫家七兄妹,四個兄弟分住兩間房,,竹篾做墻的屋子透風(fēng)漏雨,,新婚當(dāng)天她流了一晚上眼淚。沒多久分家,,總共20斤苞谷一大家子分,,夫妻倆只分得一小盆,“日子很難,?!?/p>

2012年,,鄉(xiāng)里號召試種金銀花,郭澤容第一個報了名,,起早貪黑在荒山間摸索,。這金銀花也如她一樣,倔強地在山嶺間扎根生長,。

在郭澤容帶領(lǐng)下,,浪水村種植金銀花310畝,人均年收入近萬元,。三層巖組62戶貧困戶全部脫了貧,。

采茶工人在貴州省遵義市余慶縣松煙鎮(zhèn)一處茶場采摘“明前茶”(2019年3月31日攝)。 新華社記者 楊文斌 攝

淋灘村坐落在“四渡赤水”一個渡口旁,,當(dāng)年村民用古法熬制的紅糖救治受傷的紅軍戰(zhàn)士,,一些因傷病走不了的紅軍留了下來,宋加通就是其中之一,。

是淋灘村的群眾救了他,,宋加通在這里娶妻生子、落地生根,,一份深沉的感恩與惦念從未遺忘,。

1983年,老紅軍宋加通回到闊別已久的江西老家,,特意精挑細(xì)選了幾株蜜柚苗帶回淋灘,,帶著農(nóng)民一起試種。幼苗在河谷邊茁壯地成長,,結(jié)的蜜柚甘甜可口,,“紅軍柚”成了貧困村脫貧致富的新產(chǎn)業(yè)。

老紅軍宋加通的兒子宋光平在父親種下的柚子樹前沉思(1月7日攝),。 新華社記者 陶亮 攝

絕不讓一個貧困群眾掉隊,,這是擲地有聲的莊嚴(yán)承諾。

不到桐梓縣黃蓮鄉(xiāng),,就無法理解為啥這里的百姓都想往外奔,。

一年中八個月陰雨連綿、大霧籠罩,,三個月大雪封山,、無法出行。在43歲的道竹村村民孫文財記憶中,,去學(xué)校要走4小時山路,,最近的集市要走6小時?!耙浑p解放鞋,,磨掉了一半,,露出5個腳趾,放學(xué)回家的路上凍到失去知覺,。半年出去趕一次集,,買點鹽巴?!?/p>

在貴州省遵義市習(xí)水縣隆興鎮(zhèn)淋灘村,,工人師傅在擺放制作好的紅糖(1月7日攝)。 新華社記者 陶亮 攝

精準(zhǔn)扶貧政策讓黃蓮鄉(xiāng)換了人間:10條通村路,、17條通組路串起村村寨寨,;方竹、蜂蜜,、中藥材等山珍產(chǎn)業(yè)紅紅火火,;30多家鄉(xiāng)村旅館,農(nóng)家樂風(fēng)生水起生意興隆,。

“苦甲之地終于嘗到了甜蜜的滋味,!”黃蓮鄉(xiāng)黨委書記傅甫勇感嘆:“干部群眾拿出視死如歸的決心,脫貧路上披荊斬棘,,黃蓮鄉(xiāng)終于苦盡甘來,。”

“雄關(guān)漫道真如鐵,,而今邁步從頭越”,婁山關(guān)下,、赤水河畔,,脫貧攻堅“無聲戰(zhàn)場”上波瀾壯闊的決戰(zhàn)決勝,老區(qū)人民再一次創(chuàng)造了奇跡,,從此踏上新的征程,。