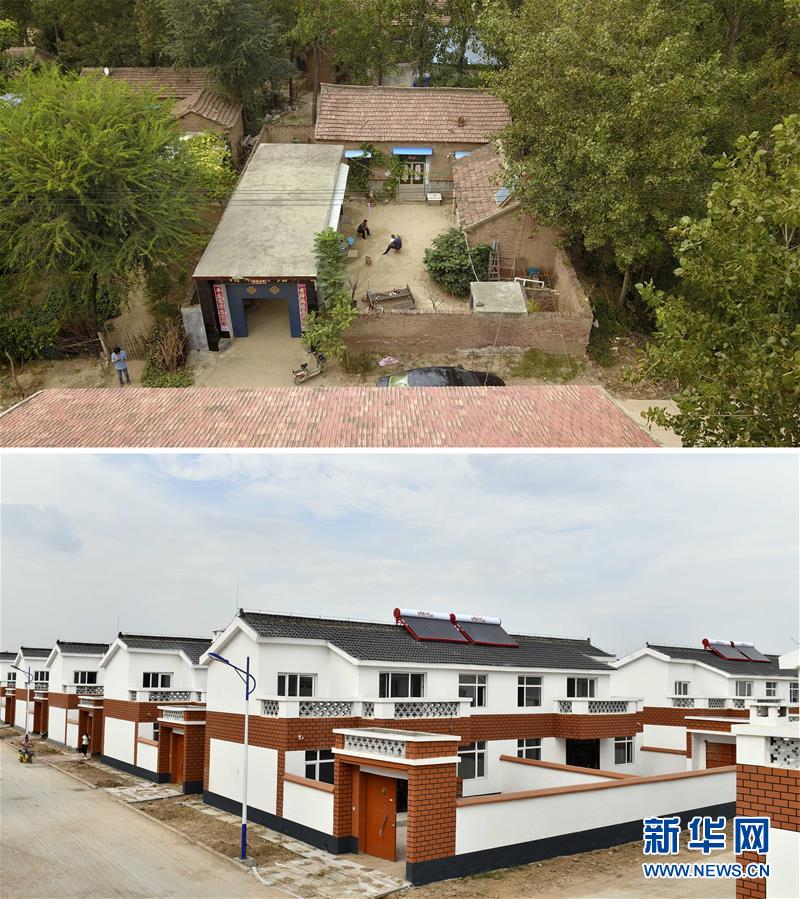

這是一張拼版照片,。上圖為:9月20日,,鄄城縣舊城鎮(zhèn)三合村村民陳百藏目前居住的房子(新華社記者 郭緒雷攝);下圖為:9月20日,,陳百藏即將要搬進的三合村村臺(新華社記者王凱攝),。?新華社發(fā)

新華社濟南10月10日電 題:“灘里人”陳百藏的“蓋房”記

新華社記者王凱、郭緒雷

陳百藏自己蓋過三次房,。每次都有刻骨銘心的痛,。

山東省鄄城縣舊城鎮(zhèn)三合村是典型的黃河灘區(qū)村,,緊鄰黃河不到1公里,。1855年,黃河在銅瓦廂決口,,奪大清河入渤海,,被圈進黃河灘里的人,世代在頻繁的水患中艱難繁衍生息,。

黃河灘,,黃河灘,黃河發(fā)水,,房就淹,。“灘里人”陳百藏每次蓋房都是在與黃河抗爭,,然而,,每次他都敵不過。

在鄄城縣舊城鎮(zhèn)三合村,,陳百藏介紹1996年黃河水災淹到墻面的位置(9月20日攝),。新華社記者 王凱 攝

1982年,陳百藏第一次蓋房,。

那一年,,大兒子不滿周歲,陳百藏清楚地記得,,他用270塊磚和泥巴秸稈,,蓋了間磚草房,。

然而,一家人剛搬進去,,當夜黃河就發(fā)了水,,新房子墻倒屋塌。

“什么都沒剩下,,除了我們一家三口,。”陳百藏回憶道,。

大水漲了又落,。隨后,陳百藏開始第二次蓋房,。

半年的時間里,,陳百藏用小推車一車車拉土,一點點墊高地基,,舉家借債,,房子總算蓋了起來。四壁土坯,,房頂秸稈,,只有在進門的地方用了些磚,雖然簡陋但總歸是個家,。

陳百藏說,,不敢用太多磚頭,也沒錢買太多磚頭,,洪水說來就來,,房屋倒塌時砸不傷人就行。

不曾想,,1986年黃河發(fā)水,,陳百藏的家再次被毀。

外出打工,、手頭有些積蓄的陳百藏開始了第三次蓋房,。

為躲避洪水,陳百藏再次把地基墊高,,他不知道多高才夠安全,,只知道竭盡所能墊高、再墊高,。盡管如此,,1996年的洪水淹進房屋1米多高。這一次,,磚瓦房沒有倒,,只是墻體出現(xiàn)了幾道裂痕,。

淹沒、倒塌,、再建,、再淹,這幾乎是每個“灘里人”心酸的“蓋房史”,。

安居,,成了像陳百藏一樣生活在山東黃河灘區(qū)人最大的夢想。

2017年山東省編制實施《山東省黃河灘區(qū)居民遷建規(guī)劃》,,將安居作為脫貧攻堅重點任務,,提出用3年時間,給“灘里人”一個穩(wěn)穩(wěn)的家,。

2017年10月25日,,占地870.462畝、高5.2米的三合村村臺動工開建,。陳百藏知道,,這是要為他們遷建蓋房。

這么大規(guī)模,,能蓋起來嗎,?和陳百藏一樣心存疑慮的群眾不在少數(shù)。

打夯機“砰砰砰”,,仿佛打在“灘里人”心坎上,,聲音越響心里卻越踏實,;統(tǒng)一外觀的兩層小樓越蓋越多,,越蓋越高,“灘里人”心里卻越敞亮,。他們知道,,安居,這個“灘里人”覺得比天還大的夢,,終于要圓了,。

今年9月20日,三合村村臺投入使用,,遷建安置涉及三合村,、王莊村、毛洼村等5個自然村的6526名群眾,。按照排號順序,,陳百藏選了兩套大戶型二層小樓,一套給自己和老伴,,另一套給大兒子,。

拿著選房確認單,,陳百藏笑了。

在鄄城縣舊城鎮(zhèn)三合村,,陳百藏介紹1996年黃河水災過后墻體裂縫情況(9月20日攝),。新華社記者 王凱 攝

在鄄城縣舊城鎮(zhèn)三合村,陳百藏在自家院里的無花果樹前留影(9月20日攝),。這棵無花果樹是他第三次蓋房后栽下的,。新華社記者 郭緒雷 攝

在鄄城縣舊城鎮(zhèn)三合村,陳百藏介紹自己蓋房的經(jīng)歷(9月20日攝),。新華社記者 郭緒雷 攝