(在習近平強軍思想指引下·我們在戰(zhàn)位報告)

向著未來戰(zhàn)場沖鋒——國防科技大學科研創(chuàng)新記事

新華社長沙11月10日電 題:向著未來戰(zhàn)場沖鋒——國防科技大學科研創(chuàng)新記事

新華社記者王逸濤,、張金娟 解放軍報記者康子湛

“2015年,,第17顆北斗導航衛(wèi)星升空,,邁出了我們從區(qū)域向全球拓展的第一步,,那顆星正在星空中閃耀,?!苯邮懿稍L時,,國防科技大學北斗創(chuàng)新團隊的專家們正在深夜鏖戰(zhàn),。

在國防科技大學“北斗樓”里,,一份“打卡榜單”引人注目,,屏幕上滾動公布每天“最晚下班”和“最早上班”的人員名單。每間實驗室角落里,,都擺放著折疊行軍床,;每個人辦公桌下都備有行李箱,隨時準備出發(fā),。

幾年間,,團隊先后突破 “衛(wèi)星抗干擾”“系統(tǒng)高精度測量”等重大技術瓶頸,攻克近百項關鍵技術,,研制出兩千多臺(套)核心裝備,。

國防科技大學電子科學學院導航與時空技術工程研究中心科研人員在進行北斗三號系統(tǒng)研制和測試(2017年12月26日攝)。新華社發(fā)(何書遠 攝)

2020年7月31日,北斗三號全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)建成暨開通儀式在北京舉行,,“北斗樓”內陣陣歡呼,。這一天,距離之前定下的開通目標,,整整提前了半年,。

星光在閃爍,囑托在回響,。2013年11月5日,,習主席視察國防科技大學時強調,努力把國防科大辦成高素質新型軍事人才培養(yǎng)高地,、國防科技自主創(chuàng)新高地,,為實現(xiàn)中國夢、強軍夢提供強有力的人才和科技支持,。

瞄準自主創(chuàng)新,,國防科技大學不斷發(fā)起沖鋒。

國防科技大學計算機學院計算機研究所科研人員在天河機房,,測試“天河二號”超級計算機系統(tǒng)(2019年2月25日攝),。新華社發(fā)(何書遠 攝)

2013年6月17日,“天河二號”以每秒5.49億億次的峰值計算速度和每秒3.39億億次持續(xù)計算速度,,登上全球超級計算機500強榜首,。

“只有不斷創(chuàng)新超越,才能讓‘中國速度’越來越快,?!毖芯繂T肖立權說,“天河”高性能計算創(chuàng)新團隊,,正向著每秒百億億次計算的目標邁進,。

為構建自主可控系統(tǒng),團隊完成了核心芯片的國產化替代,,為“天河”安上了“中國芯”,。如今,“天河”已成功應用在國家超級計算天津,、廣州,、長沙中心。

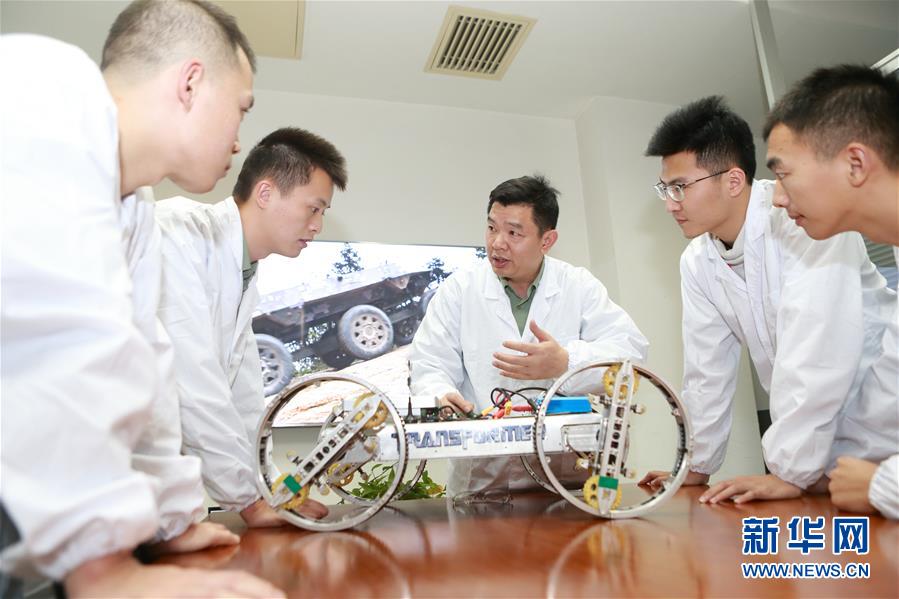

國防科技大學智能科學學院無人作戰(zhàn)系統(tǒng)科技創(chuàng)新團隊科研人員在實驗室探討設計方案(10月19日攝),。新華社發(fā)(何書遠 攝)

浪花翻涌,,一輛無人戰(zhàn)車破浪而出,車輪迅速轉換為履帶模式,,從泥濘的池沼中飛速通過……“無人作戰(zhàn)系統(tǒng)”創(chuàng)新團隊的最新成果——某型兩棲無人平臺,,在部隊演訓一線成功展開試驗測試,。

“近年來,主要國家各種無人作戰(zhàn)平臺大量出現(xiàn),,我們必須緊緊抓住這一未來作戰(zhàn)新趨勢,。”團隊成員,、教授徐小軍說,幾年來他們瞄準無人作戰(zhàn)領域前沿技術聚力攻關,,跑部隊做試驗,、跑廠家做樣機、跑評審會鑒定項目,。

目前,,他們研發(fā)的“猛士無人駕駛系統(tǒng)”、班組戰(zhàn)斗支援無人車,、“某型自動化武器站”等一批無人作戰(zhàn)成果投入應用,。

國防科技大學前沿交叉學科學院光電工程系科研人員在加工部件(2014年6月12日攝)。新華社發(fā)(何書遠 攝)

“武器裝備搭載了激光陀螺,,就猶如在迷霧中,,有了一盞永不熄滅的指路明燈?!薄凹す馔勇荨眲?chuàng)新團隊成員,、教授楊開勇說,“有了它,,飛機,、艦艇、火箭,、導彈等運動載體,,就可以自主進行導航、定位,、定向和姿態(tài)控制等,。”

“小一寸,,難萬分,。”為了更好地適配某新型裝備系統(tǒng),,突破小型化,、高精度難關,教授張斌扎在一人多高的數(shù)據(jù)紙堆中,,一干就是9個月,;為了做好某新型激光陀螺的定型海試,,大病初愈的教授龍興武,從渤海灣到南海,,在風浪中“奮戰(zhàn)”半個多月……多年來,,他們的一系列創(chuàng)新成果,使我國躋身世界上極少數(shù)能獨立研產高精度激光陀螺的國家行列,。

伴隨著一次次奮力沖鋒,、一項項技術突破趕超,一件件國之利器橫空出世,。

在國慶70周年閱兵中,,搭載了“某型自動化武器站”的新式裝備米秒不差地通過天安門,接受檢閱,;在疫情防控阻擊戰(zhàn)中,,北斗導航系統(tǒng)為建設火神山醫(yī)院、雷神山醫(yī)院提供精確標繪,,為車隊運送物資提供精確導航,;在某型導彈試射中,搭載了激光陀螺的某型導彈,,成功實現(xiàn)“點穴式”打擊……

伴隨著一系列成果的誕生,,一個個青年創(chuàng)新團體迅速崛起。

國防科技大學空天科學學院微納衛(wèi)星工程中心快響團隊科研人員在做數(shù)據(jù)核對(5月21日攝),。新華社發(fā)(盧屹屹 攝)

——今年8月,,由青年教員帶領研究生研制的天拓五號衛(wèi)星,在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心搭載發(fā)射成功,,研發(fā)創(chuàng)新團隊平均年齡不到35歲,。

——學科綜合實驗中心、研究生創(chuàng)新基地,、本科生創(chuàng)新實踐基地,、主題科技文化節(jié)……超常舉措,超前培養(yǎng),。每一名本科生都有自己的全程導師,,“課程學習+工程實踐”已成為研究生的成長模式。

——這些年來,,學校實施了“高層次科技創(chuàng)新人才工程”“青年拔尖人才培養(yǎng)計劃”“一流團隊建設計劃”等一系列加強人才建設的新舉措,,一批40歲左右的年輕專家在國家和軍隊重點課題中掛帥領銜。

百舸爭流,,奮楫者先,;中流擊水,勇進者勝,。學校一代又一代創(chuàng)新人才不斷接續(xù),、傳承,,向著國防科技自主創(chuàng)新高地奮力沖鋒。(參與采寫:王握文,、張照星)