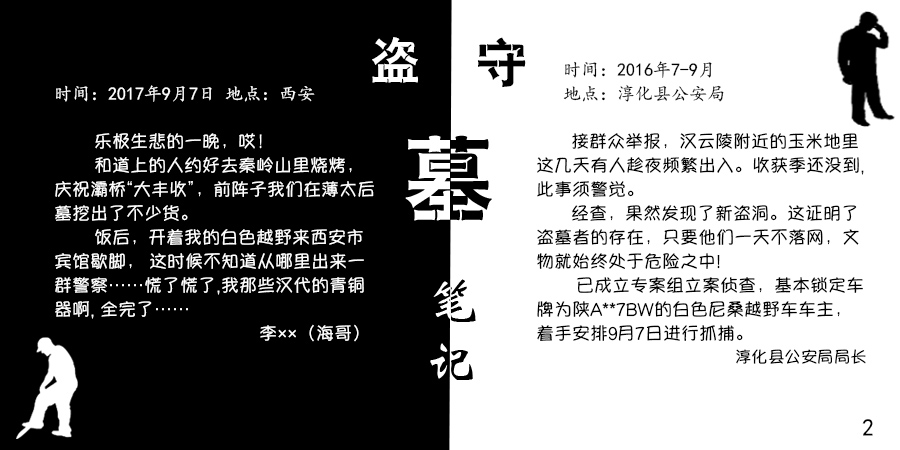

圖表:《盜/守墓筆記》二

傷痕:盜洞可以填回去,,然后呢?

新華社一篇報道中曾提到,,在陜西秦雍城遺址,,一位秦國國君的墓葬區(qū)累計有270多個盜洞,這些大大小小的盜洞來自多個朝代,算下來,,自這位國君下葬后平均每10年就會被一個盜墓賊“探望”一次,。

在公安機關公布的盜墓大案中,很多案件偵查的起點,,也都是盜洞的發(fā)現(xiàn),。盜洞是盜墓賊出入墓葬的通道,也是盜墓行為存在的直接證據(jù),,因此有不少人會將盜洞掩埋,,以掩蓋犯罪痕跡。

10月份終審被判死緩的姚玉忠,,是新中國成立以來最大盜墓案——公安部部督2015一號特大盜掘古文化遺址,、古墓葬系列案件頭號主犯,盜墓界人稱“祖師爺”,。媒體報道,,姚玉忠有一個“高明”的細節(jié):盜墓時帶一包草籽,臨走回填盜洞,,撒下一把草籽,,用不了多久,挖開的土上就長草了,。

盜洞可以回填,,但被破壞的墓葬與遺址,真的會像傷疤愈合一樣沒事了嗎,?

在考古專家眼中,,盜掘一座古墓,不光文物被盜,,還會破壞墓葬中原有的層位,、器物的共出關系及其攜帶的各種文化信息,而這些恰恰是研究中國古代文明的重要依據(jù),。盜墓,,對于研究文物及其所處歷史時期的社會文化,是巨大的災難,。