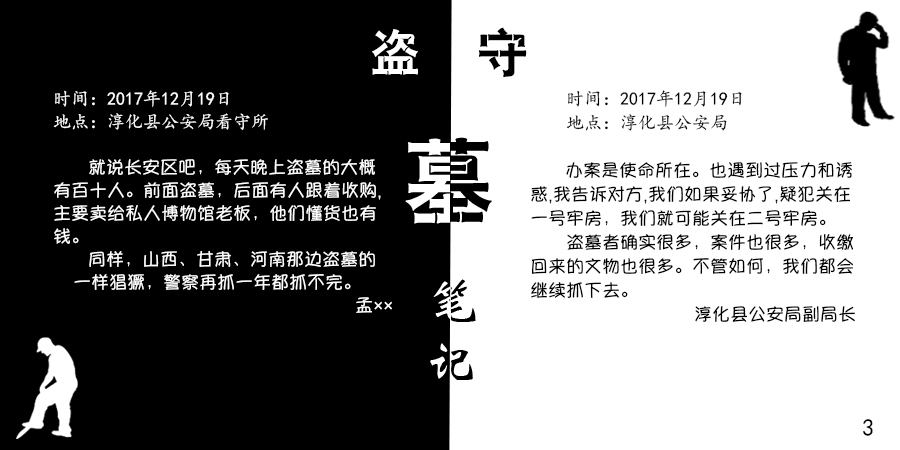

圖表:《盜/守墓筆記》三

威脅:“開著汽車”的盜墓賊VS“騎馬騎車”的執(zhí)法者

近幾年來,文物價格不斷上漲,,在“一夜暴富”神話的刺激下,,文物盜、販逐漸形成了完整的黑色產(chǎn)業(yè)鏈,。從最初的盜掘者,,經(jīng)四五個層級轉(zhuǎn)手,一件文物最終價格可翻至百倍,,每一環(huán)節(jié)都有利可圖,。

一方面,盜墓集團化,、職業(yè)化,、智能化趨勢增強??v觀幾起盜墓大案,,不乏具備較高專業(yè)知識的“摸金校尉”,他們專門研究古墓葬分布,,密切關(guān)注考古動態(tài),,往往是“考古隊前腳勘探結(jié)束,盜墓者后腳就趕到”,。

微光夜視儀,、軍用望遠鏡、三維立體成像儀,、金屬探測器……不少盜墓賊“武裝到牙齒”,,相比之下,文物的防盜設(shè)備卻是面臨著老化,、失靈的困局,。這種對比,,在一些邊遠地區(qū)表現(xiàn)得更為明顯,媒體將其形容為“騎馬騎車的執(zhí)法者和開著汽車的盜墓賊”,。

另一方面,,基層文保人手緊缺、職業(yè)素養(yǎng)不足,,與日益繁重的田野文物保護任務(wù)不相適應(yīng),。以盜墓賊經(jīng)常“光顧”的皇陵為例,,大到幾百甚至上千平方公里的面積,,主要靠文管所工作人員的日常巡視,而文管所往往只有三四個人員編制,,難以做到有效保護,。即便有群眾文保員的“千里眼”“順風(fēng)耳”,面對海量的古墓葬以及狡猾的盜墓賊,,這些人手也遠遠不夠,。再加上監(jiān)守自盜、“內(nèi)賊”引路等問題,,當(dāng)前文保工作更是面臨重重挑戰(zhàn),。

此外,在盜銷全球化的趨勢下,,文保工作還面臨著另一個嚴(yán)重威脅——被盜文物加速流失海外,。根據(jù)媒體公開報道,據(jù)聯(lián)合國教科文組織統(tǒng)計,,164萬件中國文物分散在全世界47家博物館,,而民間收藏數(shù)量是其10倍之多。怎樣才能堵住這些文物流向海外的通道,?這些流失文物,,如何才能盡快追索回國?