10年來取得巨大進步—— 我國防震減災科技實現(xiàn)飛躍

圖為中國防震減災成果展上,展出的高速鐵路地震監(jiān)控系統(tǒng),。記者 郭靜原攝

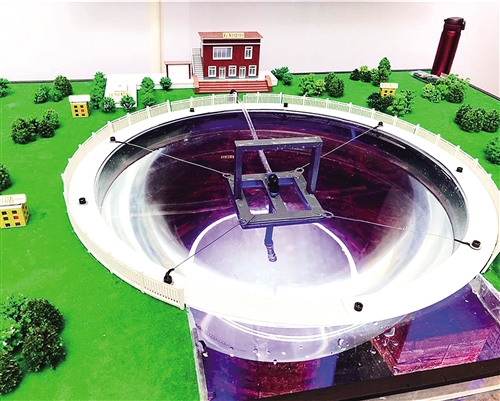

中國防震減災成果展上展示的模擬新疆呼圖壁大容量氣槍震源主動探測系統(tǒng)操作,。

中國防震減災成果展上展示的核電站KIS地震儀表系統(tǒng)模型。記者 郭靜原攝

汶川特大地震10年,,見證了奮勇前行的中國力量,,也見證了中國防震減災事業(yè)的飛速跨越。

近日,,汶川特大地震十周年國際研討會暨第四屆大陸地震國際研討會在成都舉行,,并同期舉辦中國防震減災成果展,展示了近年來我國在防震減災實踐中取得的成就及各類科研技術和產(chǎn)品,。

前沿技術 顯現(xiàn)實力

據(jù)應急管理部副部長,、中國地震局局長鄭國光介紹,經(jīng)過10年的建設發(fā)展,,我國在地震科學基礎理論,、應用技術和方法等方面,取得了一系列重要進展

地震發(fā)生后的72小時是黃金救援時間,。對此,,一臺搭載了雷達生命探測儀的無人機,僅需3分鐘部署時間便可快速起飛,,適合緊急搜救和大面積搜索任務,,為地震救援行動爭分奪秒。它即使在黑夜,、濃煙或樹林中也能進行搜索,,還可同時探測多個目標。

上可飛天,,下可入地,。由中國科學院沈陽自動化研究所生產(chǎn)的我國第一臺執(zhí)行廢墟搜索任務的可變形機器人閃亮登場。該機器人已在四川省蘆山“4·20”強烈地震災害現(xiàn)場投入使用,,協(xié)助國家地震災害緊急救援隊完成了多處廢墟和危樓的生命搜索排查與災情勘測任務,。如今,它還多了一位好搭檔——蛇形探查機器人,,專門用于狹小空間及管道探查等,。

地震無情,但很難預測,,人們對于地球內(nèi)部結構組成狀態(tài)和演化的了解幾乎都是基于對地震波的分析研究,。多年來,由中國地震局實施的“地下明燈”計劃,,就以發(fā)展小規(guī)模流動人工震源為契機,,對地表以下數(shù)百米范圍內(nèi)精細結構成像,,服務城市地下空間精細探測需求。此次展覽還演示了一番模擬新疆呼圖壁大容量氣槍震源主動探測系統(tǒng)操作,,相關研究成果已成功應用于區(qū)域地震趨勢判定,。

據(jù)鄭國光介紹,經(jīng)過10年的建設發(fā)展,,防震減災科技進步明顯,,在地震科學基礎理論、應用技術和方法等方面,,取得了一系列重要進展——

今年2月份,,我國首顆電磁監(jiān)測試驗衛(wèi)星“張衡一號”成功發(fā)射,實現(xiàn)了我國地震天地一體化觀測的革命性進步,,將有效支撐地震觀測新方法的探索和發(fā)展,,提高人類對地震孕育發(fā)生規(guī)律的認識;

此外,,我國科學家發(fā)展綠色人工震源探測技術,,探索地下結構微小變化,在國際上首次突破內(nèi)河流域主動源激發(fā)和數(shù)據(jù)接收技術,;

由中國地震局工程力學研究所主持完成的“基于性態(tài)的抗震設計理論”項目獲得2015年度國家科技進步獎一等獎,,被國際科學界予以高度評價;

與此同時,,中國地震科學臺陣探測計劃順利實施,,獲取了南北地震帶約200萬平方公里的地下精細結構,數(shù)據(jù)質(zhì)量和處理結果達到國際先進水平......

成果應用 服務民生

保護人民生命安全,、保障經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展,、減輕地震災害風險,成為地震科技攻關的重點,,相關成果惠及大眾

“中國是世界上地震災害最為嚴重的國家之一,,地震頻度高、強度大,、分布廣,、損失重。當前,,中國已成為世界第二大經(jīng)濟體,,但防震減災工作仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)?!编崌庵赋?,新時期防震減災工作要從注重災后救助向注重災前預防轉(zhuǎn)變,,不斷提升全社會應對地震災害風險的能力,。

保護人民生命安全,、保障經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展、減輕地震災害風險,,成為地震科技攻關的重點,。鄭國光告訴記者,在這方面,,地震部門對第五代國家地震區(qū)劃圖采用了小概率地震危險性分析和地震動預測等核心技術,,充分考慮“極罕遇地震”對社會經(jīng)濟帶來的災難性沖擊,消除了不設防地區(qū),,大幅提高了廣大人民群眾的地震防護安全水準,。

高速鐵路地震預警及緊急處置技術歷經(jīng)4年聯(lián)合攻堅,突破了P波預警,、閾值報警等關鍵技術,,主要指標達到國際先進水平,已在福廈線,、成灌線等部分線路開展示范應用,,使我國成為世界少數(shù)幾個擁有高速鐵路地震預警技術的國家。

與此同時,,減隔震技術得到充分推廣,。“目前我國已有各類減隔震建筑6000余幢,,約占世界的一半,。昆明長水國際機場航站樓等一批重大工程和基礎設施采用了減隔震技術,有效提高抗震能力,?!编崌庹f。

值得關注的是,,增強農(nóng)村住房御災能力仍是防震減災的關鍵,。鄭國光表示,針對各地不同自然條件和地域特色設計的各類抗震技術,,使得農(nóng)村安全民居工程惠及6000多萬人,,我國農(nóng)村千百年來對于地震災害不設防的狀況正在逐步改變。近年來,,新建地震安全農(nóng)居經(jīng)歷多次中強地震,,特別在新疆等地區(qū)基本實現(xiàn)了6級地震人員零死亡。 展覽上,,來自新疆農(nóng)村安居工程展示的幾種農(nóng)房模型,,就兼具民族特色和安全抗震能力。在科學選址的基礎上,,房屋結構以磚混或磚木單層結構為主,,采取了墻體,、構造柱和上下圈梁的抗震構造形式,注重房屋平面布局,、高度,、開間尺寸、門窗洞口尺寸和位置,,同時根據(jù)氣候特點,,布局氣象災害防護措施。

試想一下,,基于“地理信息+”的新型智慧城市又將如何應對地震風險,?此次展出的智慧化管理平臺以建立數(shù)據(jù)庫為基礎,通過三維方式對城市地上地下全空間資源進行統(tǒng)一管理,。工作人員介紹,,“比如可以對地下軌道交通、地下綜合管廊,、地上建筑物等進行監(jiān)測預警,,當事故發(fā)生后及時報警,通過現(xiàn)場模擬還原事故發(fā)生現(xiàn)場及影響范圍和設施,,并對事故的分析處置提供輔助建議”,。

中外合作 協(xié)同創(chuàng)新

目前,我國已圍繞地震監(jiān)測,、震害防御,、應急救援和科學技術研究等領域,開展了積極的國際合作,,成果豐碩

截至2016年,,中國地震局已與全球77個國家、13個國際組織建立了合作關系,,并與其中40余個國家簽訂了政府間地震合作協(xié)議,。其中,與“一帶一路”沿線41個國家建立了雙邊合作關系,,簽訂了22份合作協(xié)議或備忘錄,,在地震監(jiān)測、震害防御,、應急救援和科學技術研究等領域,,開展了積極合作。

正如亞洲地震委員會主席巴納吉所言,,“國家經(jīng)濟發(fā)展水平與地震防范水平,、災害應急管理水平及生命財產(chǎn)損失之間相互關聯(lián),存在因果鏈,是可以進行科學干預的,?!彼粲酰蟛糠謬彝鄙僬鸷笾亟ń?jīng)驗,,科學界需要積極主動參與進來,,建設具有包容性的創(chuàng)新環(huán)境,,在區(qū)域和國際層面上促進更高效的科學交流,,共同守護人類美好家園。

10年來,,我國防震減災國際合作成績搶眼,。2007年至今,中國地震局共為阿爾及利亞,、印度尼西亞,、巴基斯坦、老撾,、緬甸和薩摩亞6國援建了40個地震臺站,,培訓技術人員100余名。正在實施的中國—東盟地震海嘯監(jiān)測預警系統(tǒng)將整合30個地震臺站,,實現(xiàn)對中國南海及鄰近區(qū)域的地震海嘯監(jiān)測預警,。

各項雙邊合作也進展順利。以與美國的合作為例,,鄭國光介紹,,1980年1月份,中國地震局與美國國家科學基金會,、美國地質(zhì)調(diào)查局在北京簽署了合作議定書,。在長達30多年的交流合作中,雙方完成了在地震監(jiān)測,、地震工程,、基礎研究等方面,一系列優(yōu)秀的合作交流項目,,其中,,中美數(shù)字化地震臺網(wǎng)項目被譽為中美科技合作典范。2015年,,雙方還商定增加地震預警,、地震預報實驗場、大震聯(lián)合科考等合作,。

“地震災害不分國界,,加強國際交流合作可以顯著增強地震科技創(chuàng)新能力。近年來,我國防震減災對外合作交流力度逐步加大,,合作交流成果豐碩,,為防震減災事業(yè)發(fā)展提供了強大動力?!编崌馊缡钦f,。(經(jīng)濟日報·中國經(jīng)濟網(wǎng)記者 郭靜原)

-

中國地震局:全面提升全社會防震減災能力

習近平總書記關于防災減災救災重要論述是引領防震減災事業(yè)發(fā)展的根本遵循。深入貫徹落實習近平總書記關于防災減災救災重要論述,,牢固樹立以人民為中心的防震減災理念,。切實加強地震災害風險防范,為全面提升全社會防震減災能力提供基本途徑,。2018-05-13 07:27:30

-

王勇:深化防震減災國際合作 共同守護人類美好家園

汶川地震十周年國際研討會暨第四屆大陸地震國際研討會12日在成都召開,,國務委員王勇出席會議,宣讀中國國家主席習近平的致信并致辭,。2018-05-12 16:29:24

-

大數(shù)據(jù)"坑熟客",技術之罪需規(guī)則規(guī)避

2018-03-02 08:58:39

-

高質(zhì)量發(fā)展,,怎么消除“游離感”?

2018-03-02 08:58:39

-

學校只剩一名學生,,她卻堅守了18年

2018-03-01 14:40:53

-

有重大變動,!騎共享單車的一定要注意了

2018-03-01 14:40:53

-

2018年,樓市會有哪些新變化,?

2018-03-01 09:01:20

?

?