新華社北京4月16日電 題:今天,,我們和雨果一樣心懷期待

新華社記者 王立彬

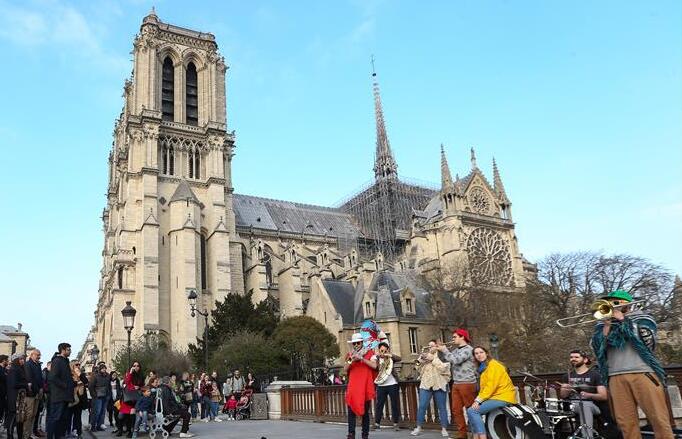

心痛,!美麗的巴黎圣母院被熊熊大火吞噬。作為崇尚文化,、熱愛藝術(shù)的民族,,中國人民表達(dá)著對人類藝術(shù)瑰寶之殤的無限痛惜。

通過文學(xué)藝術(shù),、郵件照片,、通信家書,巴黎圣母院早已走進(jìn)無數(shù)中國人的精神世界,,影響一代又一代人,。1923年,上海商務(wù)印書館出版了維克多·雨果同名小說的中譯本《活冤孽》,。幾年后《孽?;ā纷髡咴鴺阌滞瞥鲎g作《鐘樓怪人》。1949年前后,,陳敬容譯本《巴黎圣母院》出版,,這個(gè)名字被沿用下來。文學(xué)史就是一部心靈史,。愛憎分明的中國人,,喜愛這部作品。

愛文化,、愛藝術(shù),追求正義,、崇尚善良,,是人類共通的情感。1956年第一部同名電影問世以后,,巴黎圣母院通過銀幕,,更加具體真實(shí)地矗立在我們面前。這座美麗的哥特式建筑,,成為吉卜賽女郎艾絲美拉達(dá)美的象征,、敲鐘人卡西莫多善的象征。

有文化,、愛和平的中國人,,對人類藝術(shù)明珠巴黎圣母院充滿歷史感情。中國人記得,,在自己祖國飽受侵略凌辱,,圓明園陷入熊熊大火之時(shí),,《巴黎圣母院》的作者雨果拍案而起,于1861年11月25日撰文,,以出離憤怒的語言,,強(qiáng)烈譴責(zé)帝國主義強(qiáng)盜的殘酷暴虐,為中國民眾,、中國文化也是世界文明打抱不平,。

100年前,留法勤工儉學(xué)的中國有志青年,,住在昏暗潮濕,、擁擠不堪的地下室,卻沒有忘記去參觀巴黎圣母院,。新中國成立后,,法國成為第一個(gè)同新中國建交的西方大國,巴黎圣母院形象離中國人更近了,。特別是改革開放后,,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,中國逐步成為世界第一大出境客源國,,目前自費(fèi)赴法旅游的中國人每年高達(dá)200多萬人次——巴黎圣母院蘊(yùn)含了中國人的文化情結(jié),,這也是面對不幸我們?yōu)橹耐吹脑颉?/p>

愛美之心,人皆有之,;美之凋萎,,情何以堪。特別是當(dāng)真善美在曾經(jīng)與現(xiàn)實(shí)中融為一體時(shí),,情感之深尤其如此,。今天,我們的思緒穿越時(shí)空,,同維克多·雨果在一起,,嘆惋一座歷史建筑的損毀,更期待烈焰之后的美好重生,。

-

大數(shù)據(jù)"坑熟客",技術(shù)之罪需規(guī)則規(guī)避

2018-03-02 08:58:39

-

高質(zhì)量發(fā)展,,怎么消除“游離感”?

2018-03-02 08:58:39

-

學(xué)校只剩一名學(xué)生,,她卻堅(jiān)守了18年

2018-03-01 14:40:53

-

有重大變動(dòng),!騎共享單車的一定要注意了

2018-03-01 14:40:53

-

2018年,樓市會有哪些新變化,?

2018-03-01 09:01:20

?

?