新華社北京5月30日電 題:把論文寫在祖國的大地上——中國農業(yè)大學46年扎根河北曲周服務鄉(xiāng)村振興紀實

新華社記者孫杰,、胡浩,、于文靜、范世輝

初夏溫熱的風吹過,,河北曲周縣麥浪翻滾,,豐收在望。

難以想象,,如今生機盎然的田野,,曾是一片白茫茫的鹽堿灘。

46年,,中國農業(yè)大學科研群體扎根這里,,揮灑汗水和熱血,有的甚至長眠在此,;

46年,,學校和地方、農民和師生,,緊密結合在一起,,責任、奉獻、科學,、為民的精神,,深深融入中國農大人的血脈。

4月19日,,河北曲周縣德眾科技小院的學生在葡萄種植園采集實驗數據,。 新華社記者 王曉 攝

扎根奉獻:“改不好這塊地,我們就不走了”

在中國農業(yè)大學曲周實驗站和位于北京的農大校園中,,兩塊刻著“改土治堿,,造福曲周”的石碑隔空相望。

曲周,,地處河北省南部黑龍港流域低洼地帶,,歷史上是有名的“老堿窩”,曾有28萬畝鹽堿地,,占全縣耕地近40%,。

“春天白茫茫,夏季水汪汪,,只聽耬聲響,,不見糧歸倉”是歷史上曲周的真實寫照。早在明朝崇禎年間,,曲周縣志上就有“曲邑北鄉(xiāng)一帶,,鹽堿浮鹵,幾成廢壤”的記載,。

1973年,,原北京農業(yè)大學(現中國農業(yè)大學)的老師們,接到層層轉達的周恩來總理關于改良鹽堿土的指示,。

“當時北京農大副校長給我打電話,,說想讓我去曲周看看,先摸下情況,,再設一個治堿點,。”

在回憶錄里,,兩院院士,、中國農業(yè)大學教授石元春這樣描述初到曲周縣的景象:麥田里片片白花花鹽霜,像天上浮云,,時淡時濃,,飄忽不定。渠邊路旁,,田埂溝旁,,到處都被涂抹上了鹽霜的白色,,地里很少有農民勞作。

拼版照片:上圖為位于北京中國農業(yè)大學校園中的“改土治堿 造福曲周”石碑(資料照片),;下圖為5月8日拍攝的中國農業(yè)大學曲周實驗站的“改土治堿 造福曲周”石碑(新華社記者王曉攝),。 新華社發(fā)

這里沒有麥浪,只有滿目的蒼涼,。

“沒想到離北京這么近的地方,,鹽堿這么厲害,,百姓這么苦,。我們是學土壤的,是給土地治病的,,我們有責任把這塊土地治理好,,讓老百姓生活好起來?!?/p>

就這樣,,1973年9月初的一天,石元春,、辛德惠,、林培、毛達如,、雷浣群,、黃仁安、陶益壽幾位老師赤腳蹚著水進了鹽堿最重的張莊村,。

在這里,,住的是“三漏房”——幾間土房漏風、漏土,、漏雨,;吃的是“三合面”——高粱面、紅薯干,、茅草根摻在一起,;喝的是“苦咸水”——村里的水又苦又咸,初來的人都免不了拉肚子,。

“你們到底能待多久,?”當時的張莊村黨支部書記趙文心里打鼓。此前來過不少治堿工作組,,大多都是不了了之,。

“改不好這塊地,我們就不走,?!鞭r大團隊回答干脆,。

這是張莊實驗室的資料照片。 新華社發(fā)

月光灑進破漏的屋頂,,他們開始了治理鹽堿的戰(zhàn)斗:

查文獻,、找病根。他們查閱國內外大量文獻,,四處尋訪地方干部群眾,,對張莊鹽堿地的土壤和水質做化驗,終于摸清了當地地下水鹽運動規(guī)律:這里屬于半干旱季風氣候,,春旱夏澇,,雨澇使地下水位上升,鹽隨水返到地面,;春旱又讓土壤中的水分大量蒸發(fā),,讓鹽分留在地表。常年如此循環(huán),,使得鹽堿地危害難以根除,。

開藥方、做試驗,。他們多次論證,、研究,提出了一個大膽的方案:采取“井溝結合,,農林水并舉”,,通過灌排渠系規(guī)劃、井灌規(guī)劃,、林帶道路配置,、坑塘和溝渠蓄水、平地和深翻,、機械化施工等,,開展綜合治理。

夏天頂著驕陽和農民一起挖溝,身上曬起了泡,;冬天不顧嚴寒跳進冰冷的河水打壩,;和老百姓一起推獨輪車,穿行阡陌之間,;喝著咸水吃薯干,,拉肚子脫了形……

扎根這里,改土治堿,。在張莊村南400畝以荒堿為主的重鹽堿地試驗區(qū)上,,農大科研組判斷:咸水是可以利用的,改造也是有可能的,。

改造效果確實明顯,。經過幾年的治理,,試驗區(qū)防澇能力提高了4倍,中度和重度鹽堿地由67%降到7%,。

一年夏天,,連日大雨,降雨量達到280多毫米,。其它地上的莊稼早已趴下,,而試驗區(qū)的玉米仍直挺挺站立田間?!罢鏇]見過鹽堿地里能長出這么好的莊稼,!”附近的農民心服口服。

昔日的“鹽堿灘”漸漸變成“米糧川”,。1972年,,張莊村糧食畝產量只有79公斤,而到了1979年,,這里的糧食產量超過300公斤,從此結束了吃國家救濟糧的歷史,。

張莊改土治堿的成功為黃淮海平原的鹽堿地治理帶來了希望,。此后,旱澇堿咸治理成果走出曲周,,推動了我國涉及3.8億人口,、4.7億畝耕地的低產田治理。

進入21世紀,,解決了溫飽的曲周人民,,又面臨水資源緊張、農業(yè)生產資源環(huán)境代價大等難題,。

扎根這里,,持續(xù)攻關。農大師生依靠科技在當地進行綜合開發(fā),,提高土地生產力和水土資源持續(xù)利用,,努力推廣高產高效技術,發(fā)展多種作物:

2006年,,時任中國農業(yè)大學資源與環(huán)境學院院長的張福鎖帶領師生來到曲周,,決心探索一套“作物高產、資源高效,、環(huán)境友好”的集成技術,;

2009年,中國農業(yè)大學在曲周鄉(xiāng)村建起科技小院,;

2018年,,中國農業(yè)大學農業(yè)綠色發(fā)展示范區(qū)在曲周建立,;

……

5月29日,在中國農業(yè)大學曲周實驗站,,學生在辛德惠院士的墓碑前祭掃,。新華社記者 王曉 攝

如今,在實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的新時代,,中國農大師生們踏上為農服務新征程,。

“農作物根深才能葉茂,我們農業(yè)工作者就像農作物一樣,,必須兩腳扎在農業(yè)生產一線的泥土里,,才能更好地實現自身價值?!敝袊r業(yè)大學教授,、科技小院創(chuàng)始人之一李曉林說。

4月19日,,中國農業(yè)大學學生在曲周一處麥田采集實驗數據,。新華社記者 王曉 攝

創(chuàng)新為民:“作為科研工作者,我們來這里是為了深刻地理解這塊土地,,為土地帶來變化”

曲周的故事,,一直圍繞土地與人而展開。

46年來,,在這塊土地上,,有一些東西從未改變。

“我們能成功的關鍵是堅持科學精神,。我們不是在改變自然,,而是尊重科學、努力找到自然的規(guī)律,?!鞭r大人這樣說。

窮理以致其知,,反躬以踐其實,。46年來,科學精神一直指引農大師生不斷地探索土地的機理,,探究遵循客觀規(guī)律,,使土壤更健康、產出更豐盈,、鄉(xiāng)親們的生活更富裕,。

2009年,51歲的李曉林決定從實驗室走向田間,。此前,,他已經在中國農業(yè)大學學習工作了30多年,。

從事植物營養(yǎng)研究的他坦言轉型很難,“究竟能不能把莊稼種得比農民好,,我心里沒底”,。

“163畝的核心方,59戶農民,,74塊地”,。李曉林選擇曲周白寨村作為自己的“基地”,第一個任務是“建立一個成方連片的玉米高產高效示范方”,。

“農大在曲周設有實驗站,,但我們發(fā)現一墻之隔、實驗站內外,,地里的產量相差很大,。如何能讓科研成果走出圍墻,真正讓農民用起來,?設立科技小院的想法由此產生,。”李曉林說,,“人住在哪里,,才會真正琢磨哪里的事情。吃住在村里,,才會真正考慮鄉(xiāng)村的需求?!?/p>

4月19日,,河北曲周縣德眾科技小院的學生駕駛三輪車下田地。 新華社記者 王曉 攝

從北京到曲周實驗站,,再從實驗站搬到農家小院,,生活條件越來越艱苦,但農大師生和農民的心貼得越來越近,,對生產的觀察越來越真切,,解決問題的思路越來越清晰。

白寨科技小院設立的當年,,白寨村夏玉米明顯增產,,科技小院收獲了第一場勝利。

10年來,,科技小院師生先后研究或引進冬小麥,、夏玉米、西瓜,、蘋果,、葡萄,、棉花等作物高產高效技術37項。僅小麥深耕一項技術,,就使當地小麥產量平均增產6%,。

實踐出真知,創(chuàng)新無止境,。在曲周,,中國農大致力與當地政府、企業(yè)等各方不斷拓展合作,,促進資源匯聚,,科技之花在實踐的沃土中絢爛綻放:

——綠色種養(yǎng)業(yè)不斷發(fā)展。優(yōu)良新品種和生態(tài)友好種植技術加快推廣,,種養(yǎng)一體化持續(xù)推進,,化肥農藥減量增效成果初顯。

——產業(yè)鏈不斷延長,。一二三產業(yè)加深融合,,生物科技產品走向世界,蔬菜,、花卉育苗產業(yè)興旺,。

——國內外智力匯聚。來自英國洛桑試驗站和美國,、荷蘭等地高校的專家教授,,帶來世界綠色農業(yè)發(fā)展最前沿的理念和技術。

……

5月29日,,中國農業(yè)大學師生在曲周一處麥田查看小麥長勢,。 新華社記者 王曉 攝

從改土治堿把土地治理好,到挖掘土地潛力增加產出,,再到如今關注土壤健康,,探尋人與土地和諧共榮之路,46年來,,農大師生在扎根鄉(xiāng)土的同時,,對于土地的理解不斷深入。

“我一直告訴同學們,,作為科研工作者,,我們來這里是為了深刻地理解這塊土地,為土地帶來變化,。要站在潮頭,,為國家的農業(yè)綠色發(fā)展找到好辦法。”如今已成為中國工程院院士的張福鎖說,。

春華秋實,。土地孕育果實,滋養(yǎng)希望,,人也在土地中不斷汲取智慧和力量,。

“我們越來越發(fā)現,這片土地上要解決的不僅僅是農技問題,,更多的是社會問題,,于是學自然科學的我們也開始關注社會科學?!敝袊r大副教授,、曲周實驗站副站長張宏彥說,留守兒童,、農村垃圾,、貧困等問題進入越來越多農大師生的視野。

在人與土地不斷互動中,,人與人的關系也在悄然發(fā)生化學反應,。

在農大曲周實驗站的院子里,常有當地百姓和農大師生來到中國工程院院士辛德惠的墓碑前祭掃,。

從改土治堿到此后農業(yè)綜合開發(fā),,曲周傾注了以辛院士等為代表的幾代農大師生的心血。辛院士去世后,,一部分骨灰留在了曲周——這個他奉獻了半生的地方,。

曲周,農大,;村民,,師生。雖有時空變幻,,近半個世紀的情誼從未改變。

如今,,魚水深情在無數個科技小院中涌動——

“村民們特別熱情,,總給我們送菜,常??吹轿覀兙驼f,,地里的菜吃不完,你們快去薅薅吧,!”

“今晚在實驗站開會,,告訴阿姨我會晚點回家,結果夜深時候在院門口,看見阿姨一直打著傘在雨里等我,?!?/p>

“腳扭了,下地做飯困難,,鄰居發(fā)現后天天讓我上她家吃飯,。”

……

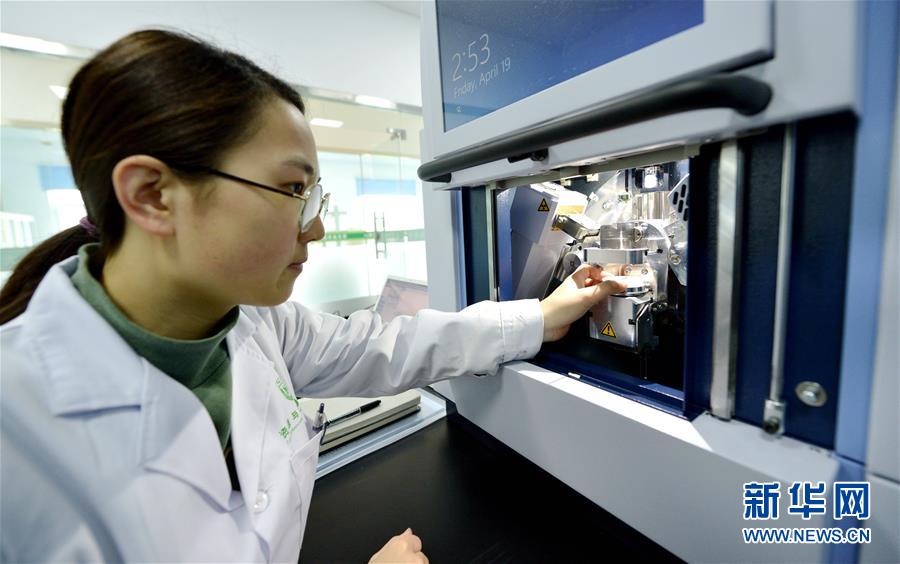

4月19日,,中國農業(yè)大學學生在曲周實驗站做實驗,。新華社記者 王曉 攝

在科技小院學生日志中,除了推廣農業(yè)技術,,寫得最多的就是來自村民們質樸的關懷,。

曲周實驗站里,一棵39年前栽下的柳樹已是枝繁葉茂,。大樹見證了農大師生和曲周人民的情誼,,厚植于土中,不斷向更遼闊的天空舒展,。

“‘先有實驗站,、后富曲周縣’,曲周和中國農大的情誼水乳交融,,歷久彌新,。”曲周縣委書記李凡說,。

5月29日,,在中國農業(yè)大學曲周實驗站,英國學者在中英合作項目研討會上發(fā)言,。新華社記者 王曉 攝

薪火相傳:“在田野中書寫‘青春答卷’”

初夏,,天剛蒙蒙亮,曲周槐橋鄉(xiāng)相公莊村一處院落已從寂靜中蘇醒,。

院子并不大,,幾間整潔的磚房前整齊地種滿了剛剛冒出嫩芽的滿天星、鳶尾花和辣椒苗,,幾株梨樹,、棗樹和蘋果樹郁郁蔥蔥。

一切看起來就像個普普通通的農家院,,只有墻上“解民生之多艱,,育天下之英才”的校訓提示人們,這是一個中國農業(yè)大學的科技小院,。

來自中國農業(yè)大學資源與環(huán)境學院的研究生賀敬芝和張俊娜就生活在這里,,每天騎著三輪車進果園、下田地,做農業(yè)減肥增效試驗,,和鄉(xiāng)親們一起給果樹施肥剪枝,、打藥防病,晚上回家后還要進行數據分析,、寫工作日志……

在中國農業(yè)大學科技小院特色實踐育人機制下,,像賀敬芝和張俊娜這樣的專業(yè)碩士,三年的碩士培養(yǎng),,有兩年都在田間地頭完成,。

科技小院確立了“住一個科技小院、辦一所農民田間學校,、培養(yǎng)一批科技農民,、研究一項技術、建立一個示范方,、發(fā)展一個農業(yè)產業(yè),、推動一村經濟發(fā)展、輻射影響一個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、完成一系列論文,、組織好一系列活動”的研究生培養(yǎng)“十個一”模式。

4月19日,,中國農業(yè)大學學生在曲周實驗站做實驗,。 新華社記者 王曉 攝

學生們吃住在農家,飯菜簡單,,廁所簡陋,。他們還要干農活,學習田間試驗技術,,進行農戶訪談,,對農民進行技術培訓,幫助農村孩子補習,,與村民一起舉行聯歡會,,觀察分析農村的各種問題……

張宏彥告訴記者,農大的學生中有不少是城里的孩子,,而農村學生中,,也不都經常下地干活,農業(yè)知識更多來自于書本,。

通過科技小院的培養(yǎng)模式,實現了科研與實踐的雙向互動,,學生也在不斷歷練中成為“懂農業(yè),、愛農村、愛農民”的具有三農情懷的人才。

讓白花花的鹽堿地改變顏色,,這是寫在泥土里的論文,;讓田野處處洋溢豐收的喜悅,這是交到農民手中的答卷——老一輩農大人的精神薪火相傳,,一代代農大師生在田野上書寫愛國與奉獻,、拼搏與奮斗、嚴謹與求實的青春篇章,。

4月19日,,河北曲周縣王莊科技小院的學生去田里做實驗。新華社記者 王曉 攝

2009年6月,,從小在城市長大的曹國鑫第一次真正走進農村,,并在這里一住多年。

曹國鑫是中國農業(yè)大學資源與環(huán)境學院2009級研究生,,也是科技小院的第一批入駐者,。

剛剛來到村里時,他極不適應:“這里沒有安靜的圖書館,,沒有便利店,、咖啡館和快餐廳,沒有招手即停的出租車,,沒有舒適,、優(yōu)越的條件??傊?,年輕人的生活元素在這里損失了大半,甚至是一無所有,?!?/p>

但,這樣的失落并沒有持續(xù)太長時間,。

2009年7月,,一場罕見的大風造成曲周大面積玉米倒伏。按照農民的傳統(tǒng)做法,,是趕緊將玉米扶正,。然而,這次倒伏發(fā)生在玉米抽雄前,,不會影響授粉等過程,,且可以自行恢復,如果人為扶正,,反而容易造成玉米莖部折斷,,導致減產甚至絕收,。

在老師的帶領下,曹國鑫等迅速組成隊伍,,向農民傳授相關知識,,進行技術推廣。

“被吹倒的玉米站了起來,,我們與村民之間的感情也因為這場風被拉得更近了,。”曹國鑫回憶說,,“這個收獲的秋天,,我心中的滿足感與幸福感早已吞噬了城市的優(yōu)越感”。

在一個個實際問題的解決中,,科技小院的學生們迅速成長起來,,從“一問就倒”,變成了“百問不倒”,。

“以前走在路上很怕遇到鄉(xiāng)親們,,很多問題都答不上來。后來我們把問題都記錄下來,,通過各種途徑找答案,、求結果,現在基本上常見的問題都能解答,?!辟R敬芝跟果農一起疏果、套袋,,研究果樹“落葉病”,,在摸索、實踐中增長見識,。

正因為這樣在實踐中錘煉出來的能力,,每到就業(yè)季,科技小院的學生們就成了“香餑餑”,。

“很多同學還沒畢業(yè),,就已被提前‘預訂’?!崩顣粤指嬖V記者,。

5月8日無人機拍攝的中國農業(yè)大學曲周實驗站。 新華社記者 王曉 攝

2009年以來,,科技小院已培養(yǎng)了數百名實踐能力突出,、綜合素質高的農科應用型研究生人才。其中,,選擇去農業(yè)相關行業(yè)崗位工作的高達90%,。

揮灑在泥土中的汗水激發(fā)了科研靈感,、豐富了科研素材。

自2009年以來,,全國科技小院先后參與發(fā)表學術研究文章近200篇,其中與科技小院工作有關的一些研究結果發(fā)表在《自然》雜志上,。

“實踐證明,,學生們的科研水平既能頂天,在國際一流期刊發(fā)表,;也能立地,,在田野中書寫‘青春答卷’,把論文真正寫在大地上,?!睆埜fi說。

從改土治堿,,到科技小院,,從謀劃綠色發(fā)展,到思考鄉(xiāng)村全面振興……

46年來,,中國農業(yè)大學與曲周的故事中,,不斷變化的是突破的重點和攻關的方向,永恒不變的是愛國情,、報國志,,是不忘初心、執(zhí)著的信念,。