新華社重慶7月20日電 題:紅軍洞 紅軍路 紅巖村——永不止息的長(zhǎng)征精神

新華社記者

紅軍不怕遠(yuǎn)征難,萬(wàn)水千山只等閑,。那場(chǎng)偉大遠(yuǎn)征已過(guò)去了80多年,,不僅在中華民族偉大復(fù)興歷史進(jìn)程中書(shū)寫(xiě)了濃墨重彩的輝煌一頁(yè),也為中國(guó)人民乃至世界人民留下了無(wú)價(jià)的精神遺產(chǎn),。

今天我們沿著紅軍的足跡,重溫長(zhǎng)征精神,感受先輩們愛(ài)黨愛(ài)人民的赤誠(chéng)之心,。從紅軍洞到紅軍路,從紅巖村再到當(dāng)下的發(fā)展,,長(zhǎng)征永遠(yuǎn)在路上,,長(zhǎng)征精神永不止息。

在艱難困苦中蹚出走向勝利的路

在重慶市綦江石壕鎮(zhèn),,參加再走長(zhǎng)征路記者團(tuán)的記者在當(dāng)年紅軍走過(guò)的長(zhǎng)征路上進(jìn)行體驗(yàn)式采訪(fǎng)(7月15日攝),。? 新華社記者 劉潺 攝

在重慶綦江區(qū)石壕鎮(zhèn),至今還保留著一段“原生態(tài)”的紅軍路,。那是一條土石相間的陡峭山路,,旁邊是濃密樹(shù)林遮掩下的山谷。這條山路許多地方還很狹窄,,每一次落腳,,每一個(gè)轉(zhuǎn)身,都可能踩落石塊摔倒,。

紅軍路終點(diǎn)的路牌上是這么介紹的:1935年1月,,遵義會(huì)議結(jié)束后,按照中央軍委的戰(zhàn)略部署,,紅一軍團(tuán)8000余人從貴州松坎出發(fā),,經(jīng)箭頭埡到達(dá)重慶石壕場(chǎng),,在此駐扎后,部隊(duì)于1月22日開(kāi)拔,,前往貴州開(kāi)始一渡赤水,。

重慶綦江區(qū)委書(shū)記袁勤華說(shuō),當(dāng)?shù)乇M可能保留這條路的原貌,,是為了讓今天的人們能夠更加真切體會(huì)到紅軍走過(guò)長(zhǎng)征的艱辛,。

而紅軍長(zhǎng)征所克服的艱難困苦遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于道路難行。他們穿著草鞋或打著赤腳,,背負(fù)著裝備行李,,牽著馬匹,還要以擔(dān)架,、攙扶等各種形式帶著傷員,,很多時(shí)候天上有敵機(jī)轟炸,背后有敵軍追擊,。

位于重慶市綦江區(qū)的石壕紅軍烈士紀(jì)念碑(7月15日無(wú)人機(jī)拍攝),。 新華社記者 劉潺 攝

美國(guó)著名記者埃德加·斯諾在《紅星照耀中國(guó)》一書(shū)中寫(xiě)道,在沿路上,,平均幾乎每天有一次小的戰(zhàn)斗,,平均每天走七十一華里?!叭绱舜筌娨源似骄俣茸哌^(guò)許多世界上最危險(xiǎn)的地帶,,這真是一種驚人的行走?!彼怪Z感嘆,。

在漫漫征途中,紅軍將士同敵人進(jìn)行了600余次戰(zhàn)役戰(zhàn)斗,,跨越近百條江河,,攀越40余座高山險(xiǎn)峰,其中海拔4000米以上的雪山就有20余座,,穿越了被稱(chēng)為“死亡陷阱”的茫茫草地,,用頑強(qiáng)意志征服了人類(lèi)生存極限。

長(zhǎng)征歷時(shí)之長(zhǎng),、規(guī)模之大,、行程之遠(yuǎn),、環(huán)境之險(xiǎn)惡,、戰(zhàn)斗之慘烈,是今天的我們無(wú)法想象的,?!帮L(fēng)雨浸衣骨更硬,,野菜充饑志越堅(jiān);官兵一致同甘苦,,革命理想高于天,。”正是懷著崇高的理想和堅(jiān)定的信念,,歷盡苦難而淬火成鋼,,黨和紅軍在艱難困苦中一步一步走出了勝利的路。

位于重慶市綦江區(qū)的石壕紅軍烈士墓和紀(jì)念碑(7月15日無(wú)人機(jī)拍攝),。? 新華社記者 劉潺 攝

軍民相依播撒革命火種

在重慶綦江區(qū)石壕鎮(zhèn),、秀山縣雅江鎮(zhèn)等地,至今還保留著大小不一,、形狀各異的“紅軍洞”,,成為當(dāng)?shù)乩习傩諔涯罴t軍、傳承紅色記憶的重要載體,。

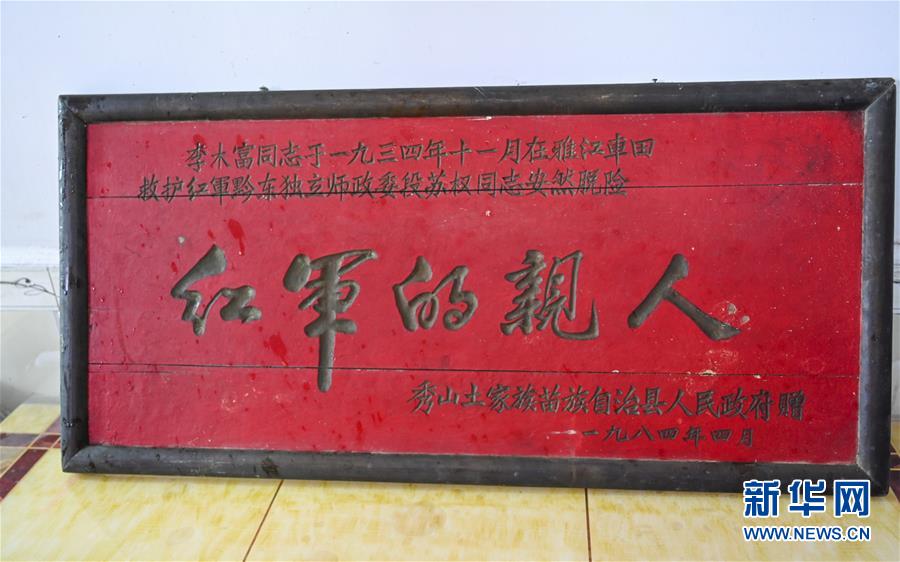

雅江鎮(zhèn)江西村村民李之文指著山腳下一個(gè)半人多高,、深十多米的石洞告訴記者,他的父親李木富曾在此救護(hù)了一名受傷紅軍,。那名紅軍的腳后跟被子彈打傷,,為了不被敵人發(fā)現(xiàn),李木富將他藏在家后的巖洞里,,鋪上厚厚的草讓他休息,,并為他上藥、送飯,,熬茶水給他洗傷口,。

李之文回憶,父親曾說(shuō),,當(dāng)年紅軍不拿群眾一針一線(xiàn),,而且經(jīng)常為老百姓排憂(yōu)解難,給大家留下了很好的印象,。那名紅軍走后,,父親一直念著他,盼著他能平安回到隊(duì)伍里去,。這名紅軍就是日后的開(kāi)國(guó)將軍段蘇權(quán),,49年后他千里迢迢重返秀山,尋找救命恩人,。這段故事就這樣被載入當(dāng)?shù)攸h史,。

長(zhǎng)征是宣言書(shū),長(zhǎng)征是宣傳隊(duì),長(zhǎng)征是播種機(jī),。在長(zhǎng)征路途中,,紅軍所到之處都努力贏得百姓的信任,也播撒下革命的火種,。那些紅色的記憶,,那些軍民相依的深情,刻在歷史的年輪里,,代代相傳,。

重慶酉陽(yáng)縣南腰界鎮(zhèn)中國(guó)工農(nóng)紅軍第三軍司令部舊址(7月17日無(wú)人機(jī)拍攝)。? 新華社記者 劉潺 攝

對(duì)于紅軍到石壕的故事,,57歲的陳文全如數(shù)家珍,。他的父親和祖父都見(jiàn)過(guò)紅軍,打小就給他講述紅軍的故事,。從17歲開(kāi)始,,陳文全就義務(wù)維護(hù)當(dāng)?shù)氐募t軍橋。20世紀(jì)90年代,,他又出資購(gòu)買(mǎi)了3000多塊磚瓦,,和村民一道翻新了紅軍橋?!案篙呎f(shuō),,他們對(duì)紅軍橋有感情,既然住在這里,,就要愛(ài)它,,關(guān)心它?!标愇娜f(shuō),。

重慶酉陽(yáng)縣南腰界鎮(zhèn)是重慶境內(nèi)唯一建立省級(jí)蘇維埃政權(quán)的地方。走在今天的南腰界,,“紅軍”無(wú)疑是最鮮明的要素,。這里的道路叫作“紅軍中街”“紅軍新街”,這里的醫(yī)院叫作“紅軍醫(yī)院”,,這里的小學(xué)院墻上鐫刻著五角星,。這里許多百姓都記得長(zhǎng)輩講述的紅軍故事。

團(tuán)結(jié)群眾,、依靠群眾,,黨和紅軍贏得了人民群眾的真心擁護(hù)和支持,實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)征的偉大勝利,。人民群眾是長(zhǎng)征勝利的力量源泉,。

重慶秀山縣雅江鎮(zhèn)江西村村民李之文家保存的1984年秀山縣人民政府頒發(fā)給他父親李木富的“紅軍的親人”牌匾(7月18日攝),。 新華社記者 劉潺 攝

長(zhǎng)征精神永不止息

青山蒼翠,盛夏時(shí)節(jié)的重慶紅巖村掩映其中,,人流如織,。來(lái)自全國(guó)各地的游客匯聚到這里,,感悟紅巖精神,,接受革命傳統(tǒng)教育。

紅巖村曾是中國(guó)共產(chǎn)黨在國(guó)統(tǒng)區(qū)的指揮中心,。全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后,,周恩來(lái)、董必武,、葉劍英,、鄧穎超等參加過(guò)兩萬(wàn)五千里長(zhǎng)征的無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家和紅軍老戰(zhàn)士,來(lái)到這里開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作,,也把長(zhǎng)征精神和革命真理,,撒播在山城人民心中。

“我們要從風(fēng)雨如磐的斗爭(zhēng)歲月中汲取信仰的力量,,領(lǐng)悟黨的初心和使命,。”正在紅巖村參觀的一名游客在留言簿上寫(xiě)下這樣的感慨,。

位于重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)的紅軍橋(7月15日攝),。? 新華社記者 劉潺 攝

從長(zhǎng)征的終點(diǎn)不斷出發(fā),從一個(gè)勝利走向另一個(gè)勝利,,黨領(lǐng)導(dǎo)人民一路前行,,長(zhǎng)征精神也在新時(shí)代不斷拓展延伸內(nèi)涵。

一個(gè)時(shí)代有一個(gè)時(shí)代的主題,,一代人有一代人的使命,。新長(zhǎng)征路上,每一個(gè)中國(guó)人都是主角,、都有一份責(zé)任,。未來(lái)也還有許多“雪山”“草地”需要跨越,還有許多“婁山關(guān)”“臘子口”需要征服,。

長(zhǎng)征永遠(yuǎn)在路上,。無(wú)論我們的事業(yè)發(fā)展到哪一步,無(wú)論我們?nèi)〉昧硕啻蟪删?,都要大力弘揚(yáng)偉大長(zhǎng)征精神,,在新的長(zhǎng)征路上繼續(xù)奮勇前進(jìn)。(記者丁玫,、胡璐,、周聞韜、伍鯤鵬、關(guān)開(kāi)亮,、薛筆犁,、李?、楊建楠)

7月18日,,在重慶秀山縣雅江鎮(zhèn)江西村的紅軍洞,,一名記者彎著腰進(jìn)行體驗(yàn)式采訪(fǎng)。 新華社記者 吳壯 攝

新聞鏈接:

無(wú)名的犧牲——記在重慶石壕的那場(chǎng)生死離別