新華社北京11月1日電 題:沒有終結的尋找——追尋川藏公路上的一位無名烈士

新華社記者魏董華

西藏昌都,,怒江天險,。一座特殊的橋墩,孤零零立在江邊,,如同一位戰(zhàn)士獨自駐守。

2018年,怒江之上第3座新橋通車,。60多年前修筑的怒江橋已經拆除,,為何獨獨保留了這座橋墩?

當?shù)厝苏f,,橋墩里有一位戰(zhàn)士的遺體,。為了紀念這位烈士,這座特殊的橋墩被保留了下來,。

這個戰(zhàn)士是誰,?當年究竟發(fā)生了什么?

為了逝者那不朽的名,,在川藏,、青藏公路建成通車65周年之際,我們開啟了一段漫長的追尋,。

這是8月21日無人機拍攝的怒江大橋旁的橋墩,。新華社記者 熊琦 攝

追尋一名烈士,從一條天路開始

今天,,很多汽車兵在經過怒江的這座橋墩時,,都會按響喇叭,并點上一根煙,,搖下車窗,,投向窗外的峽谷。鳴笛和獻煙,,這個頗具儀式感的舉動成為一種特別的致敬,。

他們致敬的,正是橋墩里的這位烈士,。

眾口相傳,,當年修筑怒江橋時,這位戰(zhàn)士因連續(xù)作業(yè)身體疲勞,,不慎掉進10多米高,、正在灌注水泥的橋墩里,混凝土迅速凝固,,戰(zhàn)友們想盡一切辦法也未能將他救起,,最后只得流著淚將他筑進了橋墩。

今天,,許多年輕人熱愛騎行或徒步于艱險的川藏線,,將其作為一種苦修與歷練。他們或許難以想象,,他們腳下的這條天路,,60多年前,,竟是筑路者用血肉之軀和簡陋工具開辟的。

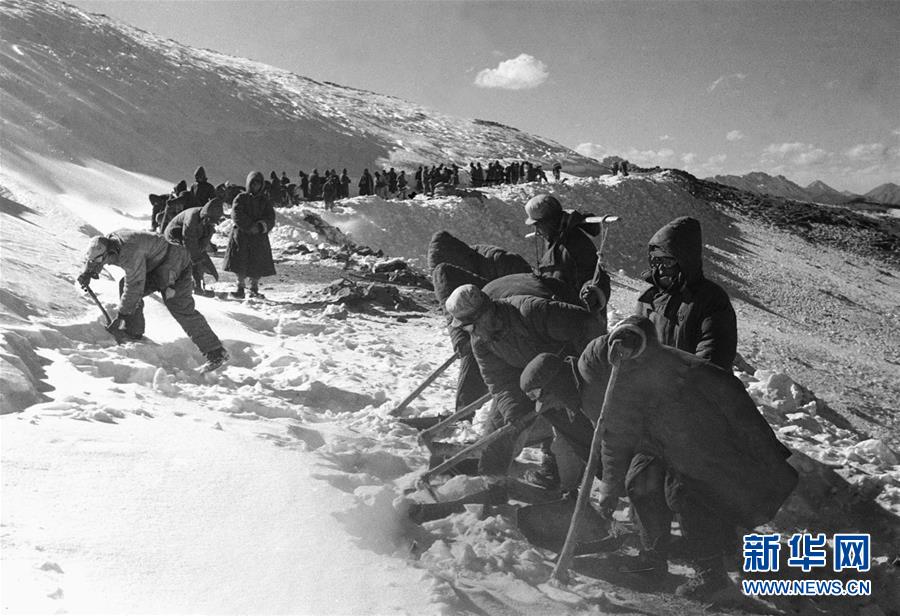

1950年,,筑路大軍挺進西藏途中,,官兵們在冰冷刺骨的河水中抬運石料 (資料照片)。新華社發(fā)

1950年初,,11萬筑路大軍挺進西藏,。彼時,,整個西藏120多萬平方公里的土地上,,沒有一條公路。廣袤的世界屋脊,,仍沿襲著刀耕火種的落后生產方式,。解放西藏,更要為西藏人民帶去現(xiàn)代文明,。擔負解放西藏重任的十八軍,,同時擔負起修筑進藏公路的重任。

這是新中國成立后的一項重大“國家工程”,,盡管當時國力極為有限,。

一邊是14座海拔超過4000米和兩座海拔超過6000米的大山,數(shù)條地質斷裂帶,,一邊是鋼釬,、炸藥,甚至常常連吃飯都無法保證的保障條件,,世界屋脊上第一條公路就這樣開建了,。

11萬筑路人,4年零8個月,。1954年年底,,川藏公路正式通車,公路建設中犧牲的3000多官兵和1000多藏漢民工,,從此長眠于公路沿線,。

全長2255公里的公路,平均每公里犧牲2人,。

翻開這段修路史,,也打開了一部光榮與犧牲史。

擔任爆破任務的小炮班班長張福林在山間作業(yè)時被墜下的巨石砸中,,傷勢嚴重,。醒來后,衛(wèi)生員要給他打強心針,,被這位戰(zhàn)斗英雄拒絕,,他說,,我不行了,要為祖國節(jié)省一針藥,。

正在半山作業(yè)的某工兵團八連三排,,腳下巖石轟然碎裂,整個排的戰(zhàn)士跌入滾滾江水中,。排長命令年輕的小戰(zhàn)士順著保險繩脫險,,自己則被一個巨浪掀入江中而壯烈犧牲。

正在“老虎嘴”施工的一五七團六連二排遭遇突然暴發(fā)的泥石流,,9名戰(zhàn)士隨著塌陷的路基墜入江中,,被滔滔江水吞噬……

60多年后的今天,我們與一位位“老西藏”追憶這段歷史,,當年筑路的壯烈仍撲面而來,。

在尋找一名烈士的路上,我們找到了無數(shù)的烈士,。

他們的故事,,一樣壯烈。

尋找之路撲朔迷離

汽車拼了命爬上海拔4000多米的邦達機場,,山頂最后幾片云擦著亂石往峽谷滑去,。踏上雪域高原,我們開啟了尋找橋墩里英魂的旅程,。

尋找的過程幾經波折,,橋墩里戰(zhàn)士的身份也是撲朔迷離。

在邦達機場,,我們找到了駐守過怒江大橋的部隊,。30歲的“老兵”楊濤說,他只知道,,這里長眠的是一位十八軍的戰(zhàn)士,,但更多的細節(jié)無從得知。

從楊濤17歲當兵來到怒江邊開始,,這個橋墩就像一名戰(zhàn)友,,不分白天黑夜地陪著他?!懊磕甓紩型宋榈睦媳貋?,站在橋墩邊久久不愿離去?!睏顫f,,清明節(jié)那天,守橋戰(zhàn)士們會通過自己修的一個便道,,從險峻的巖岸攀到橋墩旁,,掃塵,,獻花,給這位無名的戰(zhàn)友敬上一個軍禮,。

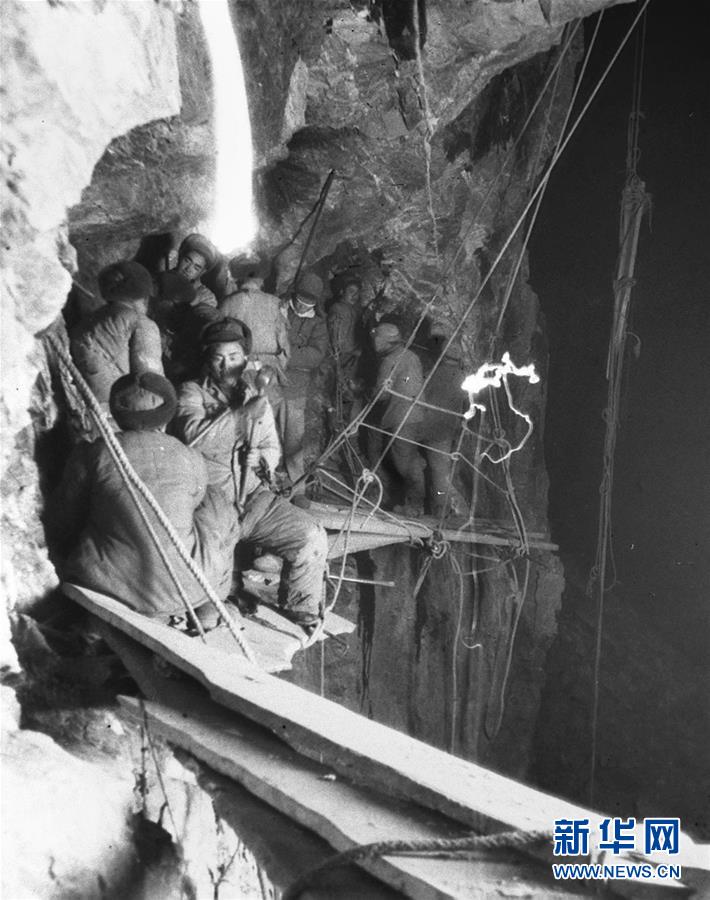

怒江天險,,石谷狹窄且高,抬頭掉帽,,是被當?shù)夭刈迦罕姺Q為“猴子難攀,,野羊不敢下山喝水”的地方。當年,,筑路部隊被阻擋在咆哮的怒江東岸,,千方百計數(shù)次渡江均未成功,一只橡皮艇被激流多次沖走,。最終把鋼絲繩拉過江去,、架起便橋,,施工大部隊才得以開向西岸,。

筑路戰(zhàn)士在怒江兩岸的懸崖陡壁上辟山筑路(資料照片)。新華社發(fā)

采訪漸漸深入,,這個口口相傳的故事,,出現(xiàn)了不同的版本。

60多歲的陳雪康曾在西藏昌都市交通局辦公室工作,。他的父親當年曾參加川藏線上的修路民工隊,。他從橋梁結構的角度對烈士的身份和橋墩的年代提出了質疑。

他翻開《西藏交通公路史》,,指著其中一段說,,怒江大橋是一座長達87米、距江面33米高的“貝雷式”鋼架橋,,“當時的橋墩是木結構的,。”

那么,,這個水泥橋墩是何時出現(xiàn)的呢,?陳雪康提醒我們,20世紀60年代末70年代初,,原解放軍基建工程兵852大隊曾重修怒江大橋,。

會不會是那個時候修的水泥橋墩?

我們又驅車來到八宿縣城,,找到一位82歲的藏族老人白瑪江村,。

老人回憶,當年怒江大橋通車后,,他親自走過,,印象中并沒有看到水泥橋墩,。至于現(xiàn)在這座橋墩什么時候出現(xiàn)在那里,他也不知道,。

撲朔的橋墩之謎,,唯有一路追尋。

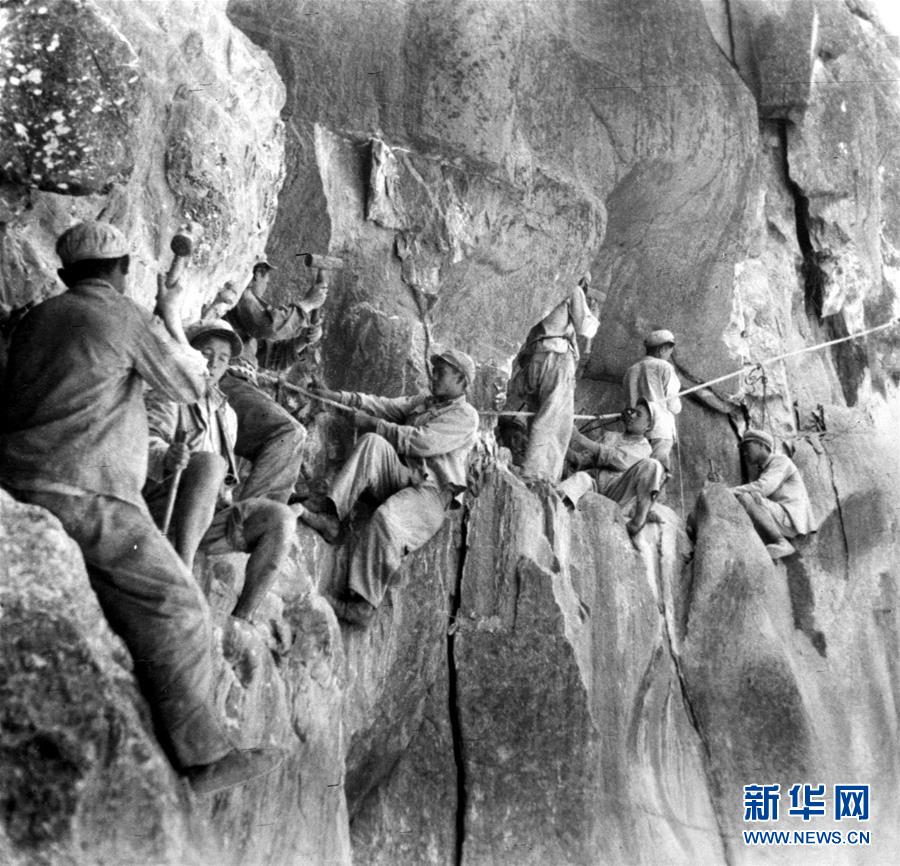

筑路戰(zhàn)士在辟山開路(資料照片),。新華社發(fā)

烈士的名字初現(xiàn)

從西藏回來后,,通過各種線索,記者終于找到一名當年852大隊的老兵,。然而這位老兵說,,當年他們來到怒江時,橋墩已經立在那里了,。

一切又回到原點,。

原解放軍十八軍軍長張國華之女張小康的出現(xiàn),讓尋找有了轉機,。

張小康曾歷時8年撰寫《雪域長歌》一書,,詳盡記載了父輩與西藏的故事。書中也提到了橋墩的故事,,但記述不盡翔實,。

看到我們,張小康十分激動:“當年這件事一直記在心里,,但始終沒有核實清楚,,讓我們一起來找吧!”

幾位十八軍的老人共同確認了烈士犧牲的事實,。

原十八軍宣傳部長夏川的兒子蘆繼兵,,找到了父親當年拍攝和收集的老照片。其中一張老照片上,,當年十八軍修的第一座怒江大橋是鋼架橋身,,下方赫然正是現(xiàn)在這座水泥橋墩;橋墩后方,,還依稀可見木結構的橋墩,。

蘆繼兵回憶,1953年國慶前夕,,父親帶著國慶觀禮團赴京,,途經怒江大橋時拍了照,照片上還只是木結構的臨時橋墩,。1954年底,,川藏線全線通車?!斑@個水泥橋墩應該是通車后,,為了加固橋梁,,重新修建的,時間應該是1954年到1955年期間,?!?/p>

蘆繼兵還提供了一個重要線索——這位烈士可能是劉紀春。

這是他10年前在一個“老西藏”的回憶文章中偶然看到的,?!斑@個事跡太震撼人了,當時我就馬上把名字記錄了下來,,還寫到了講課用的課件中,。”

遺憾的是,,這么多年過去,,他再也沒有找到那份記載著烈士名字的回憶文章。

張小康和蘆繼兵通過多方查證,,當年修建怒江橋的部隊隸屬于十八軍54師,,彼時工兵5團負責修建橋墩和架橋,162團負責炸山,。這名戰(zhàn)士應該來自工兵5團,。

那是一座座無名的雪山

1952年,,筑路民工在甲皮拉山頂鏟除冰雪,,讓汽車通過(資料照片)。新華社記者 趙慎應 攝

之后的數(shù)月時間里,,我們不斷尋訪親歷者和他們的后人,,希望能從他們那里得到一個可靠的印證。

然而,,我們能找到的工兵5團的老人,,大多已經離世,他們的子女對當年的歷史所知甚少,。

非常遺憾,,截至發(fā)稿時,記者仍無法確認這位烈士到底是不是叫“劉紀春”,。

為什么當時沒有詳盡的記錄呢,?

筑路戰(zhàn)士們用繩子拴在腰間,在懸崖陡壁上進行開鑿(資料照片),。新華社記者 任用昭 攝

熟悉那段筑路史的張小康說,,當時為了盡早解放西藏,修通路是第一要務,。犧牲的人太多太多,,通常只能在路旁掩埋,,在石頭或木牌上寫上名字。筑路工程結束后,,部隊仍然任務不斷,,后來又歷經改編,最終使烈士的故事和姓名湮沒在歷史深處,。

“幾千名筑路烈士,,許多都沒能留下自己的名字?!睆埿】嫡f,,直至今天,仍有十八軍后人在尋找自己前輩的犧牲地,?!坝械牧粝铝诵彰挥忻趾筒筷牱?,什么時候犧牲,、籍貫在哪里,都沒有詳細記錄,?!?/p>

追尋一位無名烈士,卻讓我們發(fā)現(xiàn)了更多的無名烈士,。在一個個壯烈的犧牲故事里,,我們看到了一個充滿激情與奉獻的時代,看到了那一代先輩為信仰和理想而獻身的崇高精神,。

“也許我們再也找不到烈士的名字,。”張小康說,,但烈士們的功績不會因他們的無名而消失,。

也許,我們永遠也無法確定這名烈士是不是劉紀春,,但我們相信,,他的故事將永遠傳唱下去。