一門“醫(yī)三代” 三代共仁心

廣州日報記者采訪鐘惟德教授 聽他親述鐘家祖孫三代的傳承故事

“廣州有座鐘南山,!”這是老百姓豎著大拇指說的話,,中國工程院院士鐘南山是無數人心中的支柱,。

其實,山非一日隆起,,家是院士的支柱,。鐘家三代,,鐘世藩,、鐘南山、鐘惟德,其實每個名字都閃亮,!第3個中國醫(yī)師節(jié)來臨之際,,廣州日報全媒體記者采訪了鐘惟德教授,請他親述鐘家“醫(yī)三代”的傳承故事,。

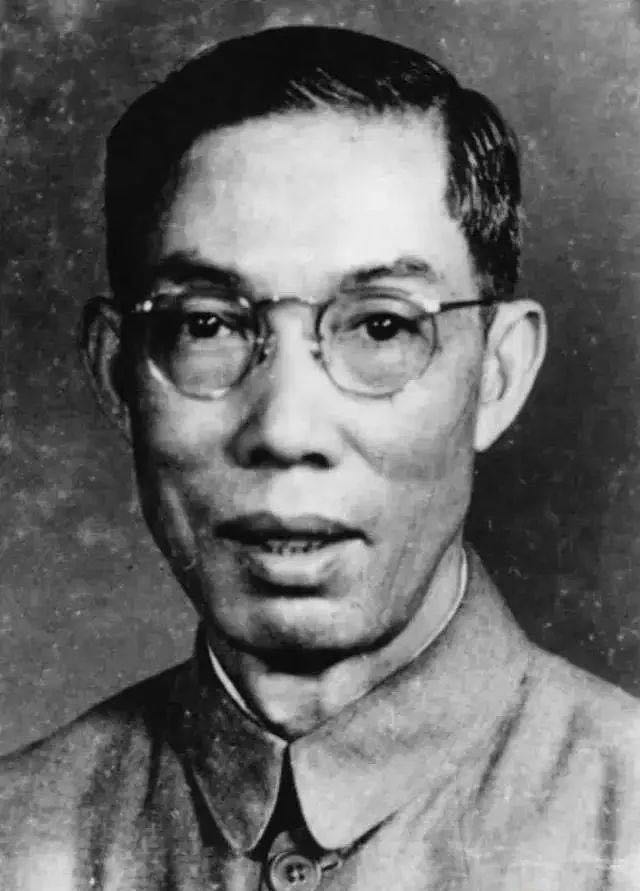

“醫(yī)一代”鐘世藩

鐘世藩,。圖片由受訪者提供

出生于1901年,跟著叔父在廈門鼓浪嶼長大,,一邊打工一邊學習,,考上北京協和醫(yī)學院。

1930年鐘世藩畢業(yè)后前往美國紐約州立大學留學,,獲得醫(yī)學博士學位后,,1946年他毅然決然回國。1946年,,三家中央醫(yī)院之一的貴州中央醫(yī)院遷到廣州并成立廣州中央醫(yī)院,,鐘世藩任副院長,同年受聘為嶺南醫(yī)學院兒科教授,。

鐘世藩是響當當的兒科國家一級教授,,晚年還力撐病體編寫40多萬字的《兒科疾病鑒別診斷》。

“醫(yī)二代”鐘南山

鐘南山

出生于1936年,,鐘南山至今榮譽無數,,日前榮獲中華人民共和國最高榮譽——共和國勛章。

鐘南山在父母影響下,,19歲考入北京醫(yī)學院,,后留校任教,1971年進入廣州醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院內科工作,,1978年獲赴英國愛丁堡大學深造的機會,,從此專注呼吸病防治研究。1996年當選中國工程院院士,。2003年非典,、2020年新冠肺炎疫情時,他敢醫(yī)敢言,,成了人們稱道的“硬核”鐘南山,。

“醫(yī)三代”鐘惟德

鐘惟德

出生于1968年,在祖父,、父親的影響下,,考入中山醫(yī)科大學,畢業(yè)后進入廣州市第一人民醫(yī)院工作,,致力于泌尿系統腫瘤的早期診斷與治療,。

作為我國新一代泌尿外科優(yōu)秀專家,,鐘惟德二度榮獲廣州市十大杰出青年稱號,獲得中國泌尿外科最高榮譽“吳階平泌尿外科獎”,,主持的醫(yī)學研究,、主編的醫(yī)學專著、發(fā)表的醫(yī)學論文不計其數,,已經是享受國務院特殊津貼的響當當的醫(yī)學大咖了,。

醫(yī)者心:

三代人初心不變 對醫(yī)學不懈追求

鐘家祖孫三代從醫(yī),至今不變的是什么,?鐘南山在接受采訪時說:“我想,,最大的不變,是對病人擔起責任,,對醫(yī)學科研的不懈追求,!”

鐘南山從小跟著父親,從南京到貴州,、廣州,,鐘世藩總是忙到深夜,鐘南山眼里的父親“幾乎不休息”,。

鐘家“醫(yī)一代”為什么從醫(yī),?鐘惟德回憶,他問過姑姑鐘黔君,,得到的答案是鐘世藩從小貧苦,,歷經磨難,在那樣的艱難時期,,從醫(yī)是他珍惜學習機會的選擇,。

在漫長的兒科醫(yī)涯里,愛與責任是鐘世藩一輩子的堅持,。

“你的爺爺說,,當兒科醫(yī)生,最要緊的是愛孩子,,從心底去愛,,不管孩子怎么哭鬧,都不要生煩,?!?鐘黔君告訴鐘惟德說,在鐘世藩看來,,孩子不會說話,,診斷有困難,醫(yī)生要知道怎么發(fā)現孩子的痛苦,。

上世紀50年代,,鐘世藩在全國率先創(chuàng)辦中山醫(yī)學院兒科病毒實驗室,,科研奮戰(zhàn)的同時盡心盡責治病救人,下了班還給孩子看病,,有的孩子太小,還要上門應診,,家長們也不時帶著孩子到家里求醫(yī),。鐘家人都看著他給孩子全面一套檢查程序做下來:喉嚨、甲狀腺,、聽/敲心肺,、摸肚子、查手腳活動……

確實,,鐘南山,、鐘惟德都從“醫(yī)一代”的言傳身教里開啟從醫(yī)初心,“醫(yī)生里,,父親是對我影響最大的”,,這是父子倆異口同聲的話。

鐘惟德小時候常常隨父母到鐘世藩的家兼實驗室——樓梯底就養(yǎng)著幾百只實驗鼠,,這樣的氛圍讓他與父親對醫(yī)學科研一直很向往,。跟鐘惟德能抓老鼠玩不同,鐘南山往往帶著材料請教父親,,被嚴厲的父親“打回頭”,。

很多人不知道,鐘南山真正治病救人是從35歲開始,。1971年,鐘南山回到廣州,,有一次父親問:“南山,你今年幾歲了,?”鐘南山答:“35歲,。”父親嘆了口氣:“哦,,都35了,,真可怕?!边@句話激勵著鐘南山“把失去的時間找回來”,。在當時的廣州四院工作的鐘南山,早出晚歸,,一年寫下四大本醫(yī)療工作筆記,,整整暴瘦24斤,但很快勝任了臨床工作,。

在鐘惟德眼里,,祖父,、父親都是嚴肅的人,嚴格要求下一代,。他們都一心撲到工作上,,常常有病人追到家里來送上感謝。正如鐘南山說“我感覺到當醫(yī)生挺受人尊重的,,真的幫人解決問題,,很開心”,鐘惟德也是,。

鐘惟德喜歡文科,,但在兩代醫(yī)生的影響下,也學醫(yī)從醫(yī),。他選擇泌尿外科領域,,“我不想讓別人認為,自己是仗著父親而在醫(yī)學界取得成就”,。

醫(yī)者行:克己鍛煉為工作 醫(yī)術援黔“父子兵”

到過鐘南山家里的人都知道,,鐘院士至今還住在老舊的房子里,“我家與其他家庭不同的一點,,就是專門騰出一個房間,,有劃船機、跑步機器,、自己做的雙杠,。”鐘惟德說,,因為父親鐘南山注重運動,,每天無論多忙多晚都有20分鐘運動。

這樣的克己鍛煉,,源自2004年鐘南山由于身體透支,,得了心肌梗塞,放過一個支架,。自那之后,,他要讓身體能夠始終保持強度,更好地投入到醫(yī)學工作中去,。

鐘惟德被父親的人生態(tài)度深刻影響著,。他的辦公室同樣簡樸,接待來客甚至在一張鐵架折疊桌旁,。鐘惟德也熱愛運動,,是省籃球青年隊、校主力隊員,,他認定只有強壯的體質,、淡定的性情,、團結協作的精神等才能勝任醫(yī)生的工作,甚至在招研究生時面試還會考籃球,,現場觀察學生們的臨場反應,。

同樣,在追求醫(yī)學科研的進步上,,父子倆也一脈相承,。84歲的鐘南山對現代化診療技術毫不陌生,是分子生物學重點實驗室的帶頭人,。鐘惟德在大數據、信息化技術,、數據模型等方面的深入研究,,讓鐘南山頗為欣慰。

鐘家“醫(yī)三代”,,有著特殊的貴州情緣,。鐘世藩曾在貴州中央醫(yī)院工作,鐘南山曾在貴州生活整整8年,,鐘家三代始終將幫助第二故鄉(xiāng)的想法掛在心頭,。鐘南山、鐘惟德是援黔的“上陣父子兵”,,鐘南山出任院士專家醫(yī)療衛(wèi)生援黔專家團團隊,,鐘惟德是核心專家,德江縣健康扶貧,、畢節(jié)市第一人民醫(yī)院對口幫扶……他們追隨父輩的腳步,,將醫(yī)療技術、人才培養(yǎng)等成果帶到貴州,。

醫(yī)者情:對病人一視同仁 共情心三代傳承

病人說:“看過鐘院士,,感覺病好了一半!”在鐘惟德看來,,這是患者對醫(yī)生足夠信任,。

對子女嚴格要求的鐘世藩、鐘南山父子,,卻對患者十分親切,。

鐘家人都知道,鐘世藩在給每個病人看病前,,一定要好好洗手,;“當天氣寒冷時,醫(yī)生的手和聽筒頭都應該先溫熱后才檢查,,以免刺激小兒抗拒檢查,?!边@樣的提示,甚至寫在他的《兒科疾病鑒別診斷》里,。

受到父親言傳身教的鐘南山,,看病是公認的非常認真,從患者的角度體諒病人,,給予病人非常需要的關愛,。名氣大的鐘南山,遞條子來看病的不少,,不論病人的身份,、職業(yè),他一樣親自檢查,,親切問診,,起碼30分鐘才診完一個。他至今每周四下午的門診,,沒有非常特殊的情況都“雷打不動”不讓路,,因為病人最重要。

哪怕如此,,鐘南山依然沒覺得自己做得足夠好,。有一次鐘南山被問道:“同樣是醫(yī)生,您覺得兒子做得怎么樣,?”,,他實實在在地回答:“他跟病人交流溝通比我做得更好?!?/p>

鐘世藩會實事求是給病人開一分錢的藥,,哪怕被病人誤解。鐘南山曾為了醫(yī)學實驗,,在自己身上抽血30多次,,記錄好實驗數據;為了研究“一氧化碳對人體影響”的課題,,狂吸一氧化碳,,血液中一氧化碳含量高達22%,相當于一小時連抽60多支香煙,。非典時期,,鐘南山的敢醫(yī)敢言給人留下了深刻的印象。這正如當年他在給父親掃墓時吐露的心聲“堅持真理,、要講真話”,,只因為“要對得起病人,要治好病人”。

“一切為了病人”,,也深深烙印在鐘惟德的身上,。

跟父親一樣,鐘惟德非常認真負責地對待每一個病人,,記者采訪當天,,他上午的門診有2個病人掛了號卻沒來,他還等了一小時,,“怕他們從外地來,,沒算好時間”。一名從1994年開始就跟著他的病人,,每次來看病,,鐘惟德都為他準備一條干凈褲子,“他大小便失禁,,從佛岡來捂得難受”,,鐘惟德說。在他心里,,祖父,、父親帶著他樹立起全心全意為病人服務的思想,,“換位思考”的共情,,是最寶貴的財富。

??? (記者 何雪華)

-

大數據"坑熟客",技術之罪需規(guī)則規(guī)避

2018-03-02 08:58:39

-

高質量發(fā)展,,怎么消除“游離感”,?

2018-03-02 08:58:39

-

學校只剩一名學生,她卻堅守了18年

2018-03-01 14:40:53

-

有重大變動,!騎共享單車的一定要注意了

2018-03-01 14:40:53

-

2018年,,樓市會有哪些新變化?

2018-03-01 09:01:20

?

?