9月10日拍攝的故宮,。當日,,“丹宸永固——紫禁城建成六百年”展在北京故宮博物院開幕,。新華社記者金良快攝

●紫禁城的一磚一瓦背后,,曾經(jīng)站立著怎樣一個個鮮活的身影

●一張張反復(fù)修改的樣式雷建筑圖紙,,記錄下紫禁城建筑一次次的格局更迭

●能夠破例使用十個走獸的建筑,,全中國只有一座,,就是紫禁城里的三大殿之首——太和殿

●制作于1773年的符望閣漆紗,,二百多年來第一次與公眾見面

●素以神秘聞名的靈沼軒“水晶宮”,,鋪裝著漂洋過海的不萊梅瓷磚

●故宮里“天字第一號”的文物,,是一對乾清宮頂門用的大木墩子

永樂十五年六月,公元1417年,,正值溽暑,。

數(shù)萬名南北各地的工匠,被征召到北京,,集合在元故宮遺址東邊不遠處的一片空地上,,準備在這里破土動工,興修一座新的宮殿,。

此前,,這項營建工程已經(jīng)籌備了11年之久。從永樂四年開始,,采木鑿石,,籌備物料,疏浚運河,,集合匠役,,到這個夏天,,終于諸事齊備。

三載興工,,一座空前宏偉的宮城誕生在順天府,。永樂十八年元月,明成祖朱棣下詔,,正式遷都北京,,將皇宮遷入了這座集百工之大成的紫禁城。

時隔600年,,昔日的紫禁城已經(jīng)成為故宮博物院,,而原先用于舉行重大典禮的午門城樓,也早已被改造成一座現(xiàn)代化的展館,。2020年9月,,金秋時節(jié),午門城樓上的“丹宸永固——紫禁城建成六百年”大展正式開幕,,在西雁翅樓,、正樓和東雁翅樓三個展廳里,用18個重要時間節(jié)點回顧紫禁城的歷史,,以紀念這座宮城過往的600年歲月,。

600年,在歷史的長河中只是一瞬,,而對于建筑和建筑的守護者而言,,卻意味著數(shù)代甚至數(shù)十代的滄桑更迭。午門上這個展覽要講述的,,就是這600年間,,有關(guān)紫禁城建筑規(guī)劃、肇建,、變遷,、修繕與保護的種種往事。

紫禁城的前世

要從頭敘述北京紫禁城的故事,,就必須由明代的南京城講起,。

今天南京市內(nèi)的明故宮遺址公園,曾是明初洪武,、建文,、永樂三代的皇宮所在。明太祖定鼎南京后,,填燕雀湖,,改筑新城,,修造起一座座壯麗巍峨的宮殿,。

這座宮城,,在日后成為北京紫禁城的藍圖與范本。據(jù)《明實錄》記載,,北京紫禁城“宮殿,、門闕、規(guī)制悉如南京明故宮,,而高敞壯麗過之”,。

明故宮的絕大部分建筑,在明末就已毀于祝融之災(zāi),,然而,,它的全套規(guī)劃與設(shè)計思想?yún)s被北京故宮繼承下來,從而以另一種方式寫入了中國人的建筑記憶,。兩座宮城之間一脈相承的精華,,正是從《周禮》和歷代都城規(guī)劃中延續(xù)而來的設(shè)計意匠,經(jīng)歷了上千年的積累與發(fā)展后,,終至大成,。漫長的演進途中,明故宮無疑是不可或缺的重要一站,。

西雁翅樓里陳列的磚瓦構(gòu)件,,有許多正是明代都城的舊物。其中一些出土于南京明故宮,,另一些則來自鳳陽的明中都遺址,。明清官式建筑的做法,在繼承中又有發(fā)展,,將這些明代磚瓦的樣式與北京故宮的同類構(gòu)件比較,,會發(fā)現(xiàn)同中有異,紋樣和規(guī)格都有微妙的變化,。即使相同題材的紋飾,,在研究者眼中,也自有毋庸置疑的時代特征,。

磚瓦構(gòu)件的壽命,,往往比木構(gòu)件更加長久。金陵王氣風流云散,,巍峨宮城也已化歸塵土,,只有這些幸存的零散瓦件和鐫刻其上的圖案,還依稀保留著明故宮的氣息,。藉著半塊勾頭,,一枚滴水,有心人或許仍能讀解出關(guān)于紫禁城前世的些許消息,。

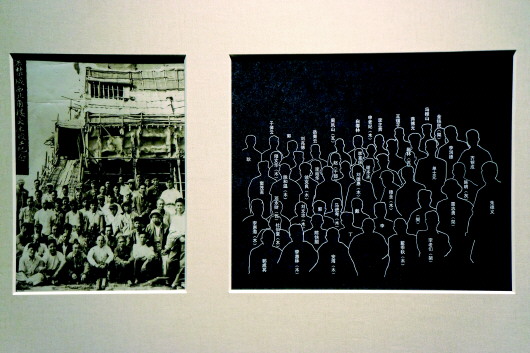

1957年,,紫禁城西北角樓大木修繕工程竣工合影,。作者供圖

建造紫禁城的人們

中國有許多舉世聞名的古代建筑,卻沒有一位舉世聞名的古代建筑師,,不能不說是一種遺憾,。紫禁城無聲的一磚一瓦背后,曾經(jīng)站立著怎樣一個個鮮活的身影,?這個繞不開的問題,,至今仍然沒有太清晰的答案。

為了能讓觀眾感知到歷史敘事背后的個體,,西雁翅樓的策展團隊在講述紫禁城肇建歷程時,,著意從史料中打撈出了若干值得記住的名字,作為這支龐大營建隊伍的代表人物,,他們的生平,,也與這座宮城的營建歷程密不可分。

正式動工營建北京城時,,朱棣委任的總負責人,,是一位名叫陳珪的官員。他是隨明太祖馬上得天下的一名虎將,,封泰遠侯,,受命之時已經(jīng)年逾八旬,因此還有安遠侯柳升,、成山侯王通擔任他的副手,。他們?nèi)斯餐鞒至诉@項龐大的工程。

工部侍郎吳中和太監(jiān)阮安擔任督造官的角色,,提綱挈領(lǐng),,為工程做出總體擘畫。而具體的規(guī)劃與建筑設(shè)計,,則交由執(zhí)掌營繕的工官負責,。工官之中,貢獻最大的一位,,是官階并不高的蔡信,。有學者推測,他很可能是北京紫禁城營建工程中最重要的設(shè)計師,。

同樣不可或缺的職務(wù),,還有負責采辦木料的采木官。這項任務(wù)由工部尚書宋禮,、吏部右侍郎師逵,、戶部左侍郎古樸等幾位官員共同承擔。他們分頭趕赴各個木材產(chǎn)地,,率眾進山采木,,拽運至碼頭,,再由水路押運到京。這是一項格外艱巨的工作,。

而這場營造工程的參與者中,,為數(shù)最多的還是無名的匠役,。永樂時期營建北京,,役用的勞力多達百萬之眾。他們之中,,有些是工匠,,有些是軍士,還有許多是從普通百姓中征發(fā)的民夫——連年在京供役,,只領(lǐng)取微薄的口糧,。如此浩大的建筑工程,終究也是這些普通人一斧一鑿,、一刨一鋸的辛勞所積,。他們之中,卻沒有一個人留下自己的名字,。

經(jīng)過數(shù)載艱苦營建,,北京紫禁城終于在永樂十八年宣告完工??上?,營建工程的主持人陳珪卻沒能出席遷都的盛典。他以85歲高齡,,在一年之前病逝于北京,,沒有來得及親眼見到這座宮殿落成的輝煌。

皇家建筑設(shè)計師的草圖

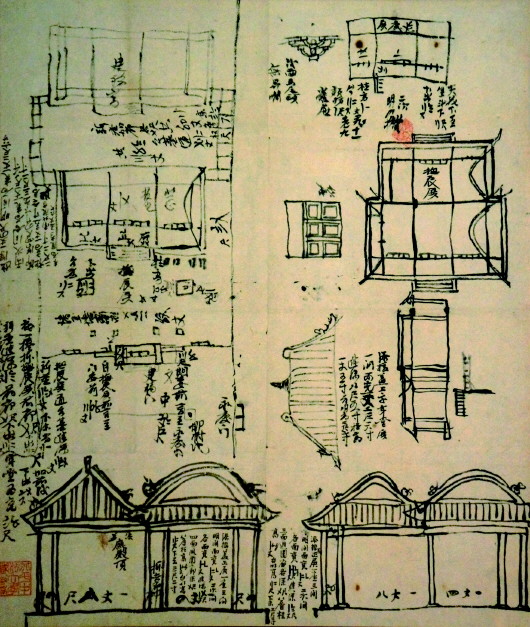

添蓋撫辰殿建福宮等地盤并立樣尺寸糙圖,。作者供圖

在正樓的建福宮展區(qū)里,,有一件不太起眼的展品,是一張墨筆勾畫的建筑圖紙:《添蓋撫辰殿建福宮等地盤并立樣尺寸糙圖》,。所謂“地盤并立樣尺寸糙圖”,,用今天的建筑術(shù)語來說,就是標有尺寸的平面草圖和立面草圖,。

一眼看去,,這張圖顯得頗為凌亂,一尺見方的紙面上,,用墨筆勾畫了許多建筑圖樣,,又加注了好些潦草的文字。普通觀眾恐怕會看得一頭霧水,。

而在研究者眼中,,這張草圖卻生動地記錄了一次建筑改造工程的設(shè)計思路——要在原有的建筑基礎(chǔ)上添蓋出三間正殿,,臺基怎么定尺寸,墻面怎么開窗,?屋頂是做卷棚式還是廡殿式,?

匠師草草勾勒的手稿,反映出的正是頭腦中這些推敲琢磨,。一座建筑的雛形,,就在這個過程中逐漸浮出紙面。

這張草圖的出處,,其實不容小覷,,那就是入選聯(lián)合國教科文組織“世界記憶遺產(chǎn)”(Memory of the World)的樣式雷建筑圖檔。

內(nèi)務(wù)府樣式房,,是清宮中負責營建事務(wù)的設(shè)計機構(gòu),,用今天的話說,相當于“皇家建筑設(shè)計院”,。執(zhí)掌內(nèi)務(wù)府樣式房的雷氏家族,,雖然不是紫禁城的始建者,卻一代又一代地承擔著這座宮城的修繕和改造設(shè)計任務(wù),。

長年的設(shè)計工作,,自然積累下大量圖紙與檔案。這些圖紙中,,既有呈送御覽,、繪制工細的“呈樣”,也有匠師自己推敲設(shè)計用的“糙樣”,。從檔案記載來看,,當時樣式房的工作強度相當之大,常常數(shù)日之內(nèi)就需要完成全套方案的設(shè)計或修改,,效率令人驚嘆,。

一張張反復(fù)修改的圖紙,記錄下紫禁城建筑一次次的格局更迭,。這些時間的痕跡,,在梁架和磚瓦之間日漸湮沒,卻被潦草的墨線與文字記錄下來,,成為探尋紫禁城建筑往事的線索,。

此次展覽中呈現(xiàn)的幾張圖樣,在留存至今的兩萬多件樣式雷圖檔中,,只是滄海一粟,。對于這些圖檔,全面的解讀工作當然是留給專業(yè)研究者的任務(wù),普通觀眾卻也不難從中得窺古代建筑設(shè)計師們晝夜趕圖的辛勞,。

屋頂上的小動物

屋頂上的仙人走獸,,匠人口中叫作“小跑”,是古建筑愛好者津津樂道的主題,。問起為什么每個房頂上的小動物數(shù)量不一樣,,每個古建發(fā)燒友都會告訴你:走獸的數(shù)量必須是陽數(shù),視建筑的等級而定,,一般有三個,、五個、七個,、九個不等,。而能夠破例使用十個走獸的建筑,,全中國只有一座,,就是紫禁城里的三大殿之首——太和殿。

這些小動物的模樣不一,,只是平時蹲在屋頂高處,,遠遠望去,很難看得清楚,。這次大展特地從庫房中請出了一整套太和殿的仙人走獸,,給好奇的觀眾一次近距離觀察的機會。

全套瓦件由仙人騎雞打頭,,其后跟著一串排列整齊的小獸,,從龍、鳳,,到排在隊末的雷震子“行什”,,一共11件。展陳設(shè)計團隊特地定制了層層加高的展托,,來表達它們原先在屋頂上漸次升高的位序,。

實際上,這套蹲著小動物的瓦件并非純粹的屋面裝飾,,也不只用來昭示建筑等級,,它們原本的功能在于防水——遮住兩坡瓦壟交匯點,保證雨水不會滲入屋面,。

展廳中這套仙人走獸的年齡,,雖然不及西雁翅樓里的瓦件之老,卻也已經(jīng)有300多歲了,。它們誕生于康熙三十四年(1695)的太和殿重修工程,。當時,太和殿因遭雷擊而焚毀已經(jīng)10余載,雄才大略的康熙帝在平定三藩,、反擊沙俄,、征戰(zhàn)噶爾丹之后,眼見天下已定,,終于興工重修太和殿,。這套燒造精美的琉璃瓦,不僅見證了清中葉的琉璃工藝水平,,也是康熙年間疆域一統(tǒng),、國力鼎盛的象征。

涼棚里的玲瓏小戲臺

正樓中央的獨立展柜里,,有一件四合院小模型,,體量輕巧,貌不驚人,,論起價值來,,卻絲毫不比展廳里沉甸甸的乾隆紫檀嵌玉寶座遜色——這就是如今聞名天下的樣式雷燙樣。

燙樣,,是古代建筑師用來表達設(shè)計的模型,,制作材料以紙為主,有時也用到木材和其他輔料,。樣式房的設(shè)計師和模型制作師們——當時稱作“樣子匠”,,每逢宮里興修土木,除了繪制圖紙之外,,往往還需要制作燙樣,,好更加直觀地與主管官員溝通。

紫禁城始建時的燙樣,,由于過去并不受重視,,一件也沒能保存到今天。然而,,歷代凡有建筑修繕改造,,制作燙樣總是少不了的工序。因此,,故宮里還收藏有不多的幾件清代晚期燙樣,,成為研究清代建筑史的珍貴材料。

展廳里這一件長春宮燙樣,,大約制作于同治光緒年間,,忠實地反映了長春宮院落里幾座主要建筑的樣貌。尤為有趣的是,,院落之內(nèi),,還搭著一座紅色的涼棚,,涼棚的天窗上細致地做出了防雨油布與防沙卷箔;涼棚之下,,更藏有一座精巧的小戲臺,。如果僅僅隔著展柜觀看,幾乎很難發(fā)現(xiàn)這座小戲臺的存在,。

為了向觀眾展現(xiàn)這座燙樣的奧妙,,策展團隊特地制作了一部視頻短片,在展廳里配合播放,。在片中,,工作人員將這座燙樣一層層拆解開來:取下涼棚,就露出院落正中的小戲臺,;再揭開戲臺的天花,,才能看到戲臺上的裝潢,和天花內(nèi)側(cè)精美的彩畫紋樣,。

舊時北京四合院里的人家,,一到盛夏,家家都會在院里搭起一座涼棚,,用來遮蔽夏天的烈日,;冬日則搭暖棚以保溫,。這種做法一直延續(xù)到上世紀七八十年代,,至今還保留在許多人的童年記憶里。老北京人看到這座燙樣,,或許格外感到親切:皇宮里消夏的法子,,居然也和百姓家如出一轍。

乾隆皇帝的秘密花園

紫禁城的后寢,,是歷代帝王的居所,。對于自家的裝修布置,每一代帝王也各有偏好,。藉由故宮建筑內(nèi)檐裝修的變遷,,不僅能尋到建筑文化的發(fā)展脈絡(luò),也能窺見歷代帝王的私人趣味,。

素以風雅自命的乾隆皇帝,,在位期間早早許下宏愿:待到執(zhí)政滿60載,就退位隱居,。他在紫禁城的東北角為自己修建了一座太上皇宮——寧壽宮,。寧壽宮中,又有一座園林,,正是乾隆理想中晚年將要歸隱的林泉所在,。這座承載了乾隆皇帝理想的秘密花園,今天通常被稱作“乾隆花園”。

對乾隆皇帝來說,,這座理想中的隱居之所,,自然必須依照他的心意裝點。于是,,清中期發(fā)展已達巔峰的內(nèi)檐裝修工藝,,在乾隆花園中發(fā)揮得淋漓盡致,造就了故宮建筑內(nèi)檐裝修的集大成之作,。

所謂“內(nèi)檐裝修”,,指的是室內(nèi)的門、窗,、槅扇,、天花、藻井等隔斷和裝飾構(gòu)件,,也往往是皇家建筑裝飾的精華所在,。外檐裝飾暴露在室外,日曬雨淋,,必須常常更換,;而室內(nèi)環(huán)境則相對穩(wěn)定,也就允許工匠在室內(nèi)使用相對更為珍貴的裝飾材料,,與更加細致的工藝做法,。

正殿寧壽宮展柜中陳列的數(shù)件文物,都是從寧壽宮區(qū)建筑拆卸下來的內(nèi)檐裝修構(gòu)件,,而又大多來自乾隆花園,。這些構(gòu)件使用的材料之昂貴,工藝之精巧,,堪比考究的文玩器物,。

例如,原先安置在三友軒的一組檻窗,,不僅以上好的紫檀木為材,,更嵌有千里迢迢從新疆運來的和田玉;萃賞樓的槅扇,,則飾以五彩螺鈿與彩繪西番蓮紋樣玻璃畫,。

符望閣的兩件炕沿板,都以名貴的紫檀木料制作邊框,,裝飾面心則各有不同,。一件是“鏨銅鎏金”,也就是在銅片表面鏨鑿花紋,,再以汞齊通體鎏金,,遠望金光燦爛,。

另一件則是“百寶嵌”做法,用寶石,、珊瑚,、碧玉、螺鈿,、象牙,、蜜蠟、沉香等種種珍貴材料,,雕成各式圖案,,錯雜鑲嵌在漆面上,充分利用材料本身的色彩,,形成一幅構(gòu)圖完整的紋樣,。

而其中最為精美罕異的一件,要數(shù)原先裝在符望閣落地罩上的一幅漆紗,。這件制作于1773年的漆紗,,200多年來還是第一次與公眾見面。

符望閣的漆紗并非宮中成造,,而是乾隆皇帝特地囑托兩淮鹽政李質(zhì)穎在江南定做的,,出自無錫蘇州一帶的能工巧匠之手。

這件漆紗的制作工藝極其繁復(fù),,工匠先用桑蠶絲織成勻細素紗,,然后在紗芯雙面滿貼金箔,而又精準地漏出經(jīng)緯線之間的空隙,,使之能夠透光,;金箔之上,覆以鏤刻紙樣,,再用大漆、桐油調(diào)和為膠,,調(diào)入金箔,、銀箔和各種礦物顏料,或描或貼,,層層累疊成精致的裝飾圖案,,又以疏密不一的金粉暈染出凸凹效果,深淺得宜,,堪稱巧奪天工,。

而這樣精美的漆紗,在符望閣的落地罩上,,僅僅是用作槅心而已,,其功能相當于一片普通的窗紗,。乾隆花園內(nèi)檐裝修的奢華,由此可見一斑,。

執(zhí)政60載之后,,85歲的乾隆皇帝實現(xiàn)了他諾言的一部分,將帝位傳給了兒子颙琰,,自己卻并未隱居寧壽宮花園,,而是始終把持大權(quán),終其一生,,也沒能過上他曾經(jīng)反復(fù)題詠的歸隱生活,。這些精美的內(nèi)檐裝修構(gòu)件,在展覽結(jié)束后,,仍將回到乾隆花園中原本的所在,,繼續(xù)向觀眾講述乾隆皇帝未曾實現(xiàn)的林泉之夢。

漂洋過海的不萊梅瓷磚

位于故宮東南隅的靈沼軒,,俗稱“水晶宮”,,清代檔案中則叫作“水殿”,素以神秘聞名,。此次展覽中展出的幾塊靈沼軒的瓷磚,,也是首度與公眾見面。

靈沼軒建于宣統(tǒng)年間,,建筑風格中西合璧,。按照原先的設(shè)計,鋼梁鐵柱,,玻璃地板,,四面環(huán)繞水池,徜徉其中,,宛如琉璃世界,。室內(nèi)色調(diào)以藍白兩色為主,墻面和地面使用瓷磚鋪裝,,在紫禁城里極為罕見,。

中國古代的陶瓷工匠也曾掌握瓷磚燒造技術(shù),但生產(chǎn)十分有限,,大多只是作為裝飾板鑲嵌在家具或者擺件上,,而極少用于建筑裝修。瓷磚飾面是源自歐洲建筑的做法,,與中國皇家建筑的傳統(tǒng)墻面裝飾工藝大相徑庭,。

那么,靈沼軒室內(nèi)這些西洋風格的陶瓷面磚究竟從何而來呢,?

在靈沼軒的研究性保護工作中,,研究人員驚喜地發(fā)現(xiàn),,瓷磚背面還保留著燒造時模印的品牌名稱。順著這條線索追查下去,,就揭開了瓷磚的來源之謎,。

原來,靈沼軒的瓷磚有一部分來自德國歷史悠久的陶瓷品牌Villeroy&Boch,,另一部分則產(chǎn)自德國不萊梅的一座小鎮(zhèn),,一家名叫Witterburg Farge的陶瓷廠。100多年前,,這些印有精美花紋的瓷磚漂洋過海,,被運送到遙遠的中國皇宮,鋪裝在這座西洋水殿中,,意外地成為東西方物質(zhì)文化交流的小小見證,。

失而復(fù)得的半價游覽券

東雁翅樓展廳中,陳列著幾張尺寸不大的游覽券,,紙張已經(jīng)老舊發(fā)黃,,污損嚴重,經(jīng)過修復(fù)人員的細心貼裱與清潔,,才恢復(fù)成為現(xiàn)在的樣子,。

策展團隊想通過這幾張票券講述的,是故宮博物院的前身——古物陳列所的一段往事,。

1912年,,溥儀退位。將故宮改建為博物院的計劃,,很快提上了民國政府的議程,。兩年后,“古物陳列所”正式成立,,紫禁城初次向公眾開放,,成為一時盛事。

當時,,古物陳列所有文華殿,、武英殿和三大殿等若干處展館開放,所發(fā)售的參觀券也有聯(lián)票和單獨門票之分,。針對團體參觀者,還有半價優(yōu)惠,。此次展出的參觀券上,,就印著“半價聯(lián)合游覽總?cè)薄叭?lián)共價七角五分”的字樣,顯然是一種優(yōu)惠門票,。

古物陳列所的參觀券,,在不少民國時期的出版物上都能見到,,但參觀券的實物,如今市面上已經(jīng)無處可尋,。故宮博物院雖然收藏有一份參觀券的原始設(shè)計稿,,卻沒有專門保存參觀券。此次展出的幾張參觀券,,還有一段失而復(fù)得的有趣故事,。

細心的觀眾會注意到,展柜里左上角的參觀券背面朝上,,背面用毛筆寫著“菜字六七三”字樣,。實際上,這幾張票券的背面,,都有類似的墨書編號,。

為什么票券背面會有手寫的編號呢?

原來,,這是溥儀出宮后,,清室善后委員會進行清宮物品點查時所用的天字文編號。推測起來,,大概是因為這些半價游覽券已經(jīng)過期作廢,,尺寸又恰好合適,當時的點查委員們便靈機一動,,拿來充作標簽紙之用,。在背面空白處寫上編號,票券就成了一張標簽,,貼在墻上,,用來標記這件文物原先所在的位置。

時隔多年,,故宮的保護工作者修繕乾隆花園萃賞樓時,,從舊壁紙上小心揭取下這些標簽,才發(fā)現(xiàn)了藏在紙面背后的秘密,。也多虧這些標簽的指點,,今天的研究者才能準確地判斷萃賞樓舊有文物的陳列方式,給原狀展陳的研究工作幫了大忙,。

“天字第一號”的大木墩子

“十一點,,入內(nèi)。封乾清宮東南屋,。予與叔平先生,、歷史博物館徐館長等同組。午飯吃燒餅醬肉,,清室代辦,?!?/p>

1924年11月10日,歷史學家顧頡剛在他的日記里如此記載了當天的經(jīng)歷,。其中提到的“叔平先生”,,是后來擔任故宮博物院院長的考古學家馬衡,“徐館長”則是甲骨文專家徐協(xié)貞,。

這一天,,對于紫禁城而言是個極具紀念意義的日子,因為清宮物品點查工作從這一天起正式啟動,,意味著這座舊皇宮在向新式博物院轉(zhuǎn)變的道路上前進了重要一步,。

摘錄歷史當事人的敘述,是東雁翅樓策展團隊的用心所在,。為了增加觀眾對史實的親近感,,策展團隊從浩如煙海的史料中,遴選出幾位親歷者的回憶文字,,讓這些熟悉的名字帶領(lǐng)觀眾回到歷史現(xiàn)場,。譬如,講到1924年的清宮物品點查事件時,,就由幾位大名鼎鼎的人物親自為觀眾擔任導(dǎo)覽——包括顧頡剛,、李石曾、紹英,、易培基和那志良,。

這場規(guī)模浩大的清宮物品點查工作的由來,還要從1923年的建福宮大火說起,。

1923年,,一場神秘的大火,將建福宮上百間建筑連同無數(shù)古物珍玩付之一炬,,損失不可計數(shù),。溥儀日后推測,這是因為他決定清點宮廷藏儲,,太監(jiān)們監(jiān)守自盜,,只好縱火毀滅證據(jù)。

這場大火迅速引發(fā)了社會各界對清皇室保管古物的質(zhì)疑,,有識之士紛紛呼吁政府設(shè)立博物館,,妥善保存國家文物。不久,,“北京政變”爆發(fā),,攝政內(nèi)閣修正清室優(yōu)待條件,要求溥儀出宮,。宮中物品,,由清室善后委員會負責點查,移交政府,,籌設(shè)故宮博物院,。

1924年11月,由一批專家學者組成的清室善后委員會進入紫禁城的后寢區(qū)域,,從乾清宮開始,,清點查驗宮中每一件家具、陳設(shè)和日用品,,逐一編號貼簽,,一筆筆詳細記錄,最終匯輯為6編28冊的《故宮物品點查報告》,。

舊時傳統(tǒng)的編號做法,,是用《千字文》中的文字,逐字為序:“天地玄黃,,宇宙洪荒……”因此才有“天字第一號”這個說法,。那么,故宮里“天字第一號”的文物是哪一件呢,?

時任故宮博物院秘書長的李宗侗日后在自傳中回憶了這個有趣的典故:

“進了東邊門以后,,大家商量應(yīng)該由何處點查起,于是我就提議,,由右手第一件物品點起,,以后就永遠用這方法。但是這間不巧得很,,第一號物品恰好是頂門用的大木墩子,。”

作為首處點查的宮殿,,乾清宮的編號用的是《千字文》中的第一個“天”字,。所以,這一對乾清宮頂門用的大木墩子,,就出人意料而又順理成章地成了故宮博物院的“天字第一號”藏品,。古董版《故宮日歷》

在東雁翅樓展出的諸多檔案和圖籍中,有一本小冊子顯得格外別致,,這就是1933年故宮博物院出版的《故宮日歷》,。

今天的《故宮日歷》,是故宮出版社長銷不衰的王牌產(chǎn)品,,被讀者們昵稱為“紅磚頭”,。它的源流,可以追溯到上世紀30年代。當時還在草創(chuàng)階段的故宮博物院,,已經(jīng)有了“服務(wù)公眾,,播揚文化”的明確定位,雖逢時世動蕩,,但在堅守古物之外,,也開始致力于現(xiàn)代博物館的另一個重要職能——文化傳播和普及工作。

1933年,,古物館的資深編輯,、書畫專家馮華先生從故宮文物中遴選出一批精美圖片,別出心裁地編輯成一本日歷,,既可當歷書用,,又能每日欣賞一件文物。日歷面世后,,在文人雅士中好評一片,,被梁實秋先生譽為“日歷中最佳之作”。

如今廣受讀者歡迎的《故宮日歷》,,其版面與裝幀設(shè)計,,是復(fù)刻自1937年的版本。而此次展出的故宮日歷則更加“老資格”,,是1933年的初版本,,也就是這部傳奇日歷的第一個版本。

在那個信息傳播不易的年代,,小小一冊日歷,,為民眾打開了窺視故宮寶藏的一扇窗口,對于“服務(wù)公眾,,播揚文化”,,確然功不可沒。為紫禁城測繪

20世紀30年代,,北平城的古建筑籠罩在兵燹的陰影之下,,有識之士憂心忡忡,認為保存一套完整檔案資料的任務(wù)迫在眉睫,。當時,,第一批留學歸國的青年建筑師毅然承擔起這項歷史使命。從1934年到1944年,,中國營造學社和基泰工程司先后對紫禁城建筑展開了兩次系統(tǒng)性的測繪,。

這兩次測繪的主力人員,大都是剛剛從建筑系畢業(yè)的年輕學生,,還有一些負責搭架子的工匠師傅,。他們?nèi)藬?shù)雖少,,卻以驚人的工作效率,在短短數(shù)年內(nèi),,接力一般地完成了大量文物建筑的詳細測繪,。憑借簡單的手工制圖工具,他們繪制了數(shù)百張精美異常的建筑圖紙,,為20世紀初的紫禁城留下一份珍貴的歷史檔案,。

當時的測繪全靠手工作業(yè),這些年輕的測繪隊員們不懼艱險,,在腳手架上爬高上低,還因此戲稱自己為“猴子”,。留存至今的資料照片里,,還有幾個年輕人在祈年殿寶頂和瓦面上工作時的合影。其中一張照片背面俏皮地寫著一行字:“猴子們都在休息”,。故宮守護者

當故宮博物院院長易培基在1930年向民國政府提出《完整故宮保管計劃》時,,時局動蕩,前景難測,,紫禁城的未來仍然隱藏在一片難以預(yù)料的迷霧中,。

斗轉(zhuǎn)星移,一代又一代故宮守護者的艱辛付出,,終于讓紫禁城安然度過了20世紀初的動蕩歲月,。1948年,古物陳列所和歷盡流離輾轉(zhuǎn)的南遷文物一道撥交故宮博物院,,“完整故宮保管計劃”至此宣告實現(xiàn),。

新中國成立后,故宮建筑保護的接力棒,,就交到了新一代的保護工作者手上,。

民國時期的故宮博物院,雖然已經(jīng)在建筑修繕和養(yǎng)護方面做出過不少努力,,但對于年久失修的龐大建筑群來說,,要想除盡病患,并非朝夕之功,。新中國成立之初,,紫禁城內(nèi)仍然滿目瘡痍。糟朽的木結(jié)構(gòu)岌岌可危,,大量垃圾需要清理,。當務(wù)之急,是建立故宮博物院自己的修繕隊,。

從臨時工程隊開始,,故宮逐步招募人員,,壯大隊伍,組織起一支自己的古建修繕保護力量,。在搶救性修繕工程開展的同時,,故宮的管理者也在探索文物建筑規(guī)章制度的建立,并將測繪制檔工作堅持不懈地推進下去,。

新生的力量注入古老的建筑體內(nèi),,隨之而來的還有新的技術(shù)和新的理念。1957年,,紫禁城西北角樓大木修繕工程竣工,,施工人員和建筑專家們一道在工地合影留念。

千百年來,,一磚一瓦修造故宮建筑的工匠從來沒有資格留名,,容貌和身影更是永遠湮沒在歷史之中。在當代,,這一狀況終于迎來了轉(zhuǎn)變:這張合影里,,修繕角樓的大木匠師們,一個個都驕傲地擁有了自己的姓名,。神靈的轎輿

東雁翅樓展廳里,,矗立著一座格外引人注目的黑漆小亭子,既像建筑,,又像家具,。它的名字叫作“請神位龍亭”,是明清兩代皇家祭祀活動中用來抬行神位牌的器具,,相當于一頂給神靈乘坐的轎輿,。

圍繞這座“微縮版”的小型建筑,故宮的保護工作者開展了歷時兩年的研究性保護工作,。從勘察測繪,、三維建模開始,到文獻調(diào)查,,再到科學檢測,,力圖充分探查龍亭承載的歷史信息。當然,,謹慎的修復(fù)試驗更是必要的環(huán)節(jié),,確保最終的修復(fù)方案不僅效果足夠理想,也足夠安全,。

從龍亭表面的彩畫上,,采集一片微小的樣本,在實驗室里用各種儀器分析檢測,,就能得到有關(guān)材料和工藝的豐富信息,。

顯微鏡下,,層層疊壓的油飾彩畫痕跡,揭示出龍亭過往的秘密:100多年間,,歷代工匠曾經(jīng)用不同的材料和工藝,,一次又一次地修飾這座小小的龍亭。新的顏料層覆蓋了舊的顏料層,,如同年輪一般,,記錄下龍亭曾經(jīng)的歷史。

今天,,故宮的文物建筑保護團隊,,正在將這套科學的保護方法應(yīng)用于越來越多的建筑和內(nèi)檐裝修,也在探索中開拓一條現(xiàn)代科學技術(shù)與傳統(tǒng)修繕技藝的融合道路,。所有努力都是為了同一個目的:將600歲的紫禁城盡可能完好地交給下一代觀眾與保護工作者,。結(jié)語

幾經(jīng)戰(zhàn)亂劫難的故宮,在20世紀的風雨中奇跡般得以保全,。1987年,作為全世界現(xiàn)存規(guī)模最大的宮殿建筑群,,故宮被列入世界遺產(chǎn)名錄,,成為舉世公認的文化瑰寶。這是對幾代故宮守護者努力的肯定,;而故宮建筑的保護事業(yè),,依然任重道遠。

在中國人眼里,,木結(jié)構(gòu)的建筑和人一樣,,是有機的生命體。每逢季節(jié)轉(zhuǎn)換,,人事更替,,建筑也需要更換裱糊,改動布局,。古代工匠將這種常規(guī)的表面修繕稱為“見新”,,是十分形象的稱呼。草木一歲一枯榮,,古老的木構(gòu)建筑也在年年歲歲的修繕中,,一次又一次重新煥發(fā)生機。

午門城樓上,,策展團隊在每個展廳的出口和入口處,,都裝飾了故宮不同季節(jié)的照片。四時風物,,既是展覽的絕佳背景,,也是意味深長的隱喻:

春生夏長,,秋收冬藏。古老的紫禁城建筑,,也如同宮苑中的一草一木,,循著自然的節(jié)律呼吸、更迭,,逐漸融入山川與歲月,。丹宸永固,生生不息,。(特約撰稿劉夢雨)