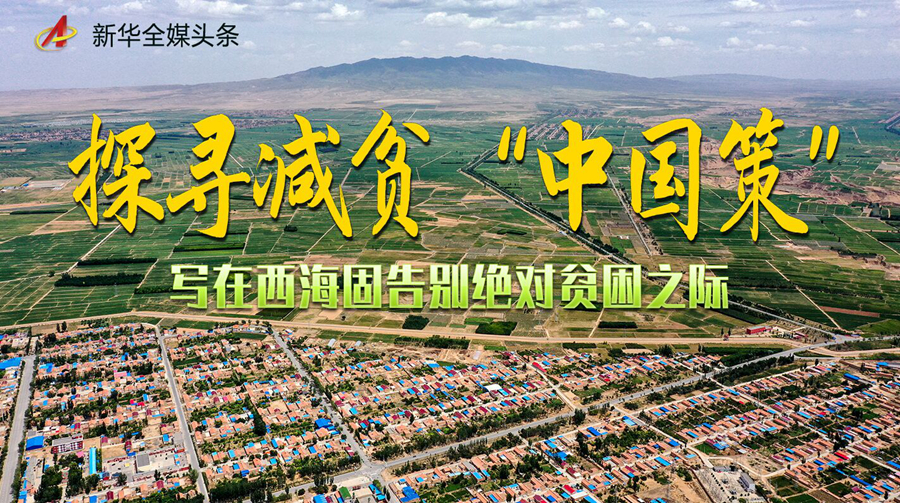

新華社銀川11月30日電 題:探尋減貧“中國策”——寫在西海固告別絕對貧困之際

新華社記者王磊,、張亮,、靳赫

農(nóng)民在寧夏西吉縣的艾草種植基地勞作(2018年8月30日攝)。新華社記者 王鵬 攝

悠悠蕭關(guān),,巍巍六盤,,在庚子年初冬見證了一場千年夙愿終實現(xiàn)的人間奇跡。11月16日,,隨著最后一個貧困縣西吉縣脫貧出列,,寧夏西海固歷史性告別絕對貧困。

“跺開西海固的一粒黃土,,半粒在喊渴,,半粒在喊餓”,曾經(jīng)的“中國貧困之冠”有著太多悲苦記憶,。從“三西”扶貧到“八七”攻堅,,從整村推進到精準扶貧,中國共產(chǎn)黨帶領(lǐng)西海固人民歷經(jīng)近40載,,破除一切致貧根,,探索種種治窮策,。

漫步于今日西海固,轉(zhuǎn)目間山川凝翠景色頻換,,移步處牛壯羊肥產(chǎn)業(yè)興旺,,背負太久的貧困標簽自此被封印在歷史深處。

舉世矚目的中國貧困之冠成功脫貧,,在全球范圍內(nèi)也具有典型意義。它不單增強了發(fā)展中國家消除貧困的信心,,亦為世界減貧事業(yè)貢獻了一份厚重的“中國方案”,。

“破”的勇氣——黨群同心乘風破浪

西海固是寧夏中南部9個深度貧困縣區(qū)的概稱。曾幾何時,,“三日不舉火,,十年不制衣”是西海固的常態(tài)。直到1982年,,仍有70%以上西海固群眾不得溫飽,。

中南海連著西海固!在中央的直接關(guān)心和寧夏各級黨委,、政府領(lǐng)導(dǎo)下,,西海固人民不破不立,鼓起勇氣向一切致貧魔咒宣戰(zhàn),。

這是6月3日拍攝的被綠色覆蓋的寧夏固原市原州區(qū)馬東山林場(無人機照片),。新華社記者 王鵬 攝

“冬天為了燒炕,村里人拿著鐮刀像梳頭發(fā)一樣,,把山上能燒的所有東西全部砍回家,。”固原市青石林場護林員馬維虎記憶中兒時的家鄉(xiāng)到處都是荒山禿嶺,。

過度索取源于極度匱乏,,西海固一度在越窮越墾、越墾越窮中走向死循環(huán),。1953年寧夏中南部8縣人口70萬,,1995年就增長到227萬人,人口密度是聯(lián)合國劃定的干旱地區(qū)土地資源人口承載上限的3倍多,。

西海固要想脫貧,,必須要打破這種死循環(huán)和人口資源分布不科學(xué)的狀況。自1983年起,,寧夏黨委,、政府以極大的勇氣和魄力,累計組織123萬移民遷往黃河灌區(qū),,占現(xiàn)有寧夏人口總數(shù)的約六分之一,,終使南北人口空間分布漸趨科學(xué),。

這是一張拼版照片,上圖為:經(jīng)過多年的生態(tài)修復(fù),,寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)新莊集鄉(xiāng)的移民舊址已逐漸被綠色覆蓋,;下圖為:戈壁荒灘上建起的紅寺堡移民新村(2018年9月8日攝,無人機照片),。新華社記者 王鵬 攝

百萬移民為西海固騰出了發(fā)展空間,。然而已經(jīng)滿目瘡痍的生態(tài),并不會隨著搬遷自動成為宜居區(qū),。于是,,留下來的人接著向惡劣生態(tài)環(huán)境宣戰(zhàn),用30多年的時間實現(xiàn)河山再造,。

彭陽縣1983年建縣時是全國水土流失最嚴重的縣之一,。90歲的彭陽縣第一任縣委書記賈世昌說:“當時的生態(tài)建設(shè)非常現(xiàn)實,,不種草不種樹,,水土就保持不住,老百姓就要餓肚子,?!?/p>

這是2018年7月17日拍攝的云霧繚繞的寧夏彭陽縣金雞坪梯田公園(無人機照片)。新華社記者 王鵬 攝

這是2018年7月16日拍攝的寧夏彭陽縣金雞坪梯田公園(無人機照片),。新華社記者 王鵬 攝

吃盡窮山惡水之苦的彭陽此后10任縣委書記都把種樹作為任內(nèi)最大政績,,全縣森林覆蓋率由建縣之初的3%提升至目前的30.6%。在彭陽縣“網(wǎng)紅打卡地”金雞坪,,昔日赤焦的“火焰山”已經(jīng)滿目蒼翠,。從金雞坪向低處望去,只見云霧繚繞中梯田延綿不絕,,仿佛一個個印在西海固大地上的綠色指紋,。

生態(tài)建設(shè)還意外地正在破解西海固的另外一個魔咒——干旱。氣象數(shù)據(jù)顯示,,十年九旱的固原,,近十年降水量持續(xù)增長,2019年降水量超過750毫米,??嘟刮骱9陶谧儭皾櫋保呐c自然相抗爭,,到與自然和諧共生,,西海固找到戰(zhàn)貧的“四兩撥千斤”之法。

撼天易,最致貧的魔咒卻在人的心里,?!叭擞植皇桥#乩锒挤N上草,,人靠啥吃飯呢,?”西吉縣將臺堡鎮(zhèn)西坪村村民白雪琴第一次聽到幫扶干部勸她種艾草,頭搖得像撥浪鼓,。企業(yè)按訂單回收艾草,、人可以到扶貧車間打工、土地還能入股,,幫扶干部嘴皮子磨破,,才勸動白雪琴試著種上艾草。如今她一畝艾草的收入就超過1500元,。

農(nóng)民在寧夏閩寧鎮(zhèn)雙孢菇栽培示范基地采摘蘑菇(3月18日攝)。新華社記者 王鵬 攝

山已不是原來那座山,,人亦不是原來那樣的人,。破除了千百年來“吃啥種啥”的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)觀念,西海固人在技術(shù)和資本的支撐下腦洞大開,,艾草,、蘆筍、菌菇,、大果榛子紛紛扎根西海固,,一場“農(nóng)業(yè)革命”已然襲來。

“立”的底氣——制度優(yōu)勢凝聚力量

善破更要善立,。與改革開放相伴而行的西海固開發(fā)扶貧,,是中國特色扶貧開發(fā)道路的起點。摸著石頭過河,,西海固人充分發(fā)揮中國制度優(yōu)勢,,不斷摸索出可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗,豐富著世界減貧“工具箱”,。

寧夏西吉縣震湖鄉(xiāng)陳岔小學(xué)的孩子在教室吃午餐,,學(xué)生每天在學(xué)校有兩頓國家提供補助的營養(yǎng)餐(2017年6月14日攝)。新華社記者 王鵬 攝

下課鈴聲剛響起,,西吉縣興隆鎮(zhèn)希望小學(xué)的幾名男生就沖向食堂,。很快,盛著牛肉燴菜,、芹菜炒肉,、紅燒豆腐的幾個大桶被抬進教室。

農(nóng)村學(xué)生能吃上豐盛的免費午餐,正源于西海固的一次探索,?!吧絽^(qū)很多孩子不吃早餐,上午第四節(jié)課時就餓得無精打采,。2010年起我們每天上午給孩子發(fā)一顆熟雞蛋,。”興隆鎮(zhèn)希望小學(xué)校長鎖志銀說,。

西海固的“一枚蛋”營養(yǎng)早餐工程受到各方關(guān)注,。2011年國家決定啟動貧困地區(qū)營養(yǎng)午餐工程,仍選擇在西海固先行先試,。如今這一民生工程已經(jīng)惠及全國超過3000萬貧困地區(qū)學(xué)生,。

有的探索成為經(jīng)驗源于“走得早”,有的則因為“走得深”,。

在位于寧夏西吉工業(yè)園區(qū)的寧夏澤艾堂生物科技有限公司,,工人在包裝艾草產(chǎn)品(9月17日攝)。新華社記者 王鵬 攝

走進固原市政務(wù)服務(wù)中心大廳,,33個無差別綜合受理窗口一字排開,,市民辦理任何業(yè)務(wù)不用再“對號入座”。固原在寧夏率先實現(xiàn)“無差別一窗受理”政務(wù)服務(wù)模式,,正是向福建學(xué)習(xí)的結(jié)果,。

“扶貧終會結(jié)束,我們要給當?shù)亓粝乱恍┕荛L遠的東西,?!备=ㄔ畬幐刹俊⒐淘形N?、副市長黃水木說,。

從最初的資金幫扶、勞務(wù)輸出,、產(chǎn)業(yè)合作,,逐步深入到發(fā)展模式的借鑒,閩寧牽手24年為西海固脫貧和經(jīng)濟社會發(fā)展提供了源源不竭動力,,成為中國制度優(yōu)勢的一個絕佳范例,。

最早實施有組織易地搬遷扶貧的“吊莊”移民模式,擁有國內(nèi)首個“旅游扶貧試驗區(qū)”的旅游扶貧模式,,被國務(wù)院扶貧辦點名推廣的金融扶貧模式……西海固探索出的扶貧模式不單單推廣于國內(nèi),,甚至在國際間也被奉為圭臬。

不久前,,固原市原州區(qū)金融扶貧案例展示在聯(lián)合國網(wǎng)站上,,并成為聯(lián)合國對發(fā)展中國家扶貧開發(fā)的課程。而被閩寧鎮(zhèn)村民稱為“閩寧草”的菌草技術(shù),如今已經(jīng)傳播到106個國家,,在巴布亞新幾內(nèi)亞它被叫作“林草”,,在朝鮮則被稱“革命草”。

菌草技術(shù)發(fā)明者,、福建援寧科學(xué)家林占熺說,,我們在閩寧協(xié)作基礎(chǔ)上積極開展國際扶貧,為發(fā)展中國家消除貧困貢獻中國方案,,“閩寧草”正在造福全人類,。

“斗”的志氣——初心如磐不負使命

西吉縣宣布脫貧當晚,記者走進縣扶貧辦,。沒有慶祝與歡呼,,樓道里明晃晃,靜悄悄,,只聽見加班人“啪啪”的鍵盤敲擊聲,。“晚上吃飯時看到這個好消息,,和同事一人滿上一碗面條湯干了,。不到長城非好漢,還沒到慶祝的時候呢,。”西吉縣扶貧辦副主任陳曉寧說,。

毛澤東率領(lǐng)中央紅軍長征翻越六盤山時“不到長城非好漢”的豪言,,如今已成為寧夏精神。西海固這片革命老區(qū)浸潤著革命先輩滿腔熱血,,也見證著新時代中國共產(chǎn)黨人脫貧戰(zhàn)場上的初心使命,。

寧夏吳忠市同心縣河西鎮(zhèn)旱天嶺村村民馬國才(右)、馬婷夫婦在村里的養(yǎng)牛合作社喂牛(2017年12月21日攝),。新華社記者 王鵬 攝

今年9月,,一段人給牛做人工呼吸的短視頻刷爆了寧夏人的朋友圈。視頻中跪地口對口救牛的人,,正是同心縣河西鎮(zhèn)旱天嶺村村支書丁建華,。“牛是老百姓脫貧致富的寶貝,,死一頭損失可不小,。”丁建華擔任村支書后,,主動放棄年入數(shù)十萬元的生意,,一頭扎進老百姓家的牛棚甘當“牛保姆”。

除了主場作戰(zhàn)的當?shù)馗刹浚€有一支穿山越海來相助的“兄弟連”,。福建漳州干部張延能已經(jīng)是第二次赴寧夏掛職,,今年疫情最嚴重的時候他四處奔走為扶貧企業(yè)對接訂單:“那段時間根本感覺不到累,跑10個地方能對接成一筆訂單,,也算對得起援寧干部身上的責任,。”24年來,,福建累計派出183名干部和數(shù)千名支醫(yī)支教支農(nóng)人員與西海固人共同戰(zhàn)貧,。

這是6月6日拍攝的寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)大河鄉(xiāng)紅崖村村民何文花。新華社記者 王鵬 攝

干部苦幫更要群眾苦干,,才能凝聚成脫貧攻堅的強大內(nèi)生動力,。44歲的紅寺堡區(qū)大河鄉(xiāng)紅崖村婦女何文花遭遇車禍后高位截癱,一度靠在網(wǎng)絡(luò)上“賣慘”接受捐助度日,?!案兄x無私幫助過我的人,腳沒了,,但是我還有手,。”2017年何文花在扶貧干部的幫助下編織工藝品在網(wǎng)上銷售,。如今她每天坐著輪椅開直播賣貨,,不但自食其力,還帶動村里20多名姐妹一起學(xué)編織,。

貧困漸行漸遠,,幸福越來越近。站在新的歷史起點,,西海固換新顏,,著輕裝,向著山綠民富的美麗新畫卷奮力奔跑,。

市民在寧夏固原市政務(wù)服務(wù)中心大廳辦理業(yè)務(wù)(9月17日攝),。新華社記者 馮開華 攝

寧夏吳忠市同心縣河西鎮(zhèn)旱天嶺村的“牛保姆”丁建華在給牛打針(2019年11月7日攝)。新華社記者 楊植森 攝