大家好,我是雷明,。

北京大學(xué)貧困地區(qū)發(fā)展研究院成立于2005年,,應(yīng)該說(shuō)是全國(guó)高校中成立的第一個(gè)以專(zhuān)門(mén)研究貧困地區(qū)可持續(xù)發(fā)展和可持續(xù)減貧的研究機(jī)構(gòu),我們的工作,,主要圍繞四大任務(wù):第一,,就是進(jìn)村入戶(hù)實(shí)地調(diào)研;第二,,就是每?jī)赡昱e辦一次全國(guó)性的貧困地區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略論壇,;第三,我們優(yōu)選好的報(bào)告,,集結(jié)成冊(cè),,然后把它出版成一些著作; 第四,,就是為國(guó)家,,為政府當(dāng)好智庫(kù)。

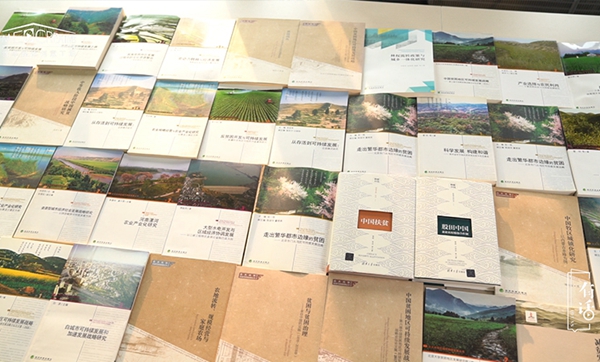

從2005年到今年,,實(shí)際上我們研究院已經(jīng)走過(guò)了15,、6年了,跑遍了目前我們的14個(gè)片區(qū),,跑到了200個(gè)縣,。所形成的報(bào)告,接近200份了,。著作要算起來(lái)其實(shí)應(yīng)該有四,、五十本了。跑了這么多縣,,跑了這么多地方,,有很多很多的真實(shí)的感受,也有很多很多真實(shí)的感慨,,那今天就有話(huà)跟大家再來(lái)講一講,。

自2000年起,我就投身于反貧困的研究和實(shí)踐中,,已經(jīng)20多年了,。在這個(gè)工作中有很多心得體會(huì)。首先我還是從一個(gè)小故事開(kāi)始。

1993年,,我跟隨導(dǎo)師厲以寧老師從事可持續(xù)發(fā)展下的環(huán)境核算研究,。有一次,我們?nèi)ヒ粋€(gè)鄉(xiāng)下考察,,走在一個(gè)山坳里,,一個(gè)土房子前面擺了一個(gè)鐵皮桶的爐子,那是一個(gè)典型的煉鋅爐,。門(mén)前有一位老太太,,她守著這個(gè)爐子。鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部就上去和這個(gè)老太太說(shuō):“老人家,,這個(gè)小煉鋅爐現(xiàn)在是不允許的,,這對(duì)環(huán)境的影響非常大?!钡沁@個(gè)時(shí)候,,老太太的一句話(huà)對(duì)我觸動(dòng)非常大。她護(hù)著那個(gè)爐子,,對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部以及我們說(shuō):“我能不能把這個(gè)爐子搬進(jìn)屋里煉,,這樣就只污染我們自己而不污染別人?!?/p>

其實(shí)在我們調(diào)研過(guò)程中和很多貧困地區(qū)的干部,、領(lǐng)導(dǎo)在座談的時(shí)候,同樣遇到這么一個(gè)問(wèn)題,。當(dāng)?shù)氐念I(lǐng)導(dǎo)和干部經(jīng)常跟我們說(shuō):“專(zhuān)家們,,我們所處的地方實(shí)際上是資源非常豐富的富集地區(qū)。但是,,我們經(jīng)常碰到一個(gè)問(wèn)題是守著金飯碗沒(méi)有飯吃,,或者是要飯吃?!边@一句話(huà),,實(shí)際上同樣和這個(gè)老太太那一句話(huà)一樣對(duì)我們觸動(dòng)很大。我們經(jīng)常說(shuō)靠山吃山,,靠水吃水,。但是,怎么個(gè)吃法,?怎么既保護(hù)了我們的生態(tài),,同時(shí)又讓我們的一方老百姓有飯吃、有發(fā)展,?那就要講究吃法,、講究吃相,、要科學(xué)地吃。

2005年我們終于有條件,,成立了專(zhuān)門(mén)研究貧困地區(qū)可持續(xù)發(fā)展和可持續(xù)性減貧的研究機(jī)構(gòu),,也就是北京大學(xué)貧困地區(qū)發(fā)展研究院,。我們調(diào)研的目的地首選定位就是在全國(guó)最貧困,、最困難的地區(qū)。

以定西地區(qū)為例,,十多年前,,我們第一次踏上這片土地的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一個(gè)最重要的問(wèn)題——水的問(wèn)題,。它的農(nóng)作物長(zhǎng)勢(shì)非常差,,產(chǎn)量也是非常低的。因?yàn)槿彼?,老百姓非常窮,;但是,因?yàn)槿彼?,又要買(mǎi)水,。一個(gè)汽油桶裝滿(mǎn)一桶水,放在人力架子車(chē)上拉過(guò)來(lái)要賣(mài)七十塊錢(qián),。水資源的匱乏,,是制約我們當(dāng)?shù)乩习傩瞻l(fā)展和脫貧的一個(gè)關(guān)鍵。那么怎么樣找到一個(gè)有效之路,,我們?cè)谡{(diào)研過(guò)程中突然發(fā)現(xiàn),,有一項(xiàng)資源是可以利用的。這個(gè)資源在當(dāng)?shù)厥欠浅S袃?yōu)勢(shì)和充沛的,,當(dāng)?shù)乩习傩照f(shuō),,我們定西別的沒(méi)有,但是,,有三寶:土豆,、洋芋加馬鈴薯。實(shí)際上,,都是一個(gè)土豆,。我們?cè)诙ㄎ髡{(diào)研過(guò)程中,早上吃的是土豆,,晚上吃的是土豆,,中午吃的也是土豆。經(jīng)過(guò)我們調(diào)研發(fā)現(xiàn),,定西地區(qū)種植土豆已經(jīng)有兩百多年的歷史了,。缺水實(shí)際上對(duì)馬鈴薯的品質(zhì)的形成,,可能還不見(jiàn)得是一個(gè)壞事;特別是加上定西地區(qū)的光照充足,,使得定西地區(qū)的土豆品質(zhì)非常好,、非常獨(dú)特。

經(jīng)過(guò)調(diào)研以及和當(dāng)?shù)馗刹咳罕姷纳钊氲亟涣骱驮L談,,我們最后形成了一個(gè)發(fā)展的思路:通過(guò)產(chǎn)業(yè)扶貧的方式,,大力發(fā)展土豆種植、土豆的后加工以及土豆的貿(mào)易,,來(lái)推動(dòng)定西的脫貧致富,。把定西的土豆走向省外、走向全國(guó),,形成定西的一張名片,。

經(jīng)過(guò)這些年的發(fā)展,2017年,,定西土豆獲得了全國(guó)地理標(biāo)志品牌,;2019年,獲得全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌的稱(chēng)號(hào),;產(chǎn)值在2019年,,已經(jīng)達(dá)到了189億;農(nóng)民人均產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到了1500多元,,占農(nóng)民的純收入的23%,,為定西地區(qū)的脫貧作出了重大的貢獻(xiàn)。

后來(lái)又到定西去調(diào)研,,看到定西的土豆產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由“救命薯”“溫飽薯”到“脫貧薯”到“致富薯”的華麗蛻變,。

另一個(gè)調(diào)研的目的地就是貴州畢節(jié)地區(qū),我們知道貴州素有八山一水一分田之稱(chēng),。畢節(jié)地區(qū)和定西地區(qū)有一個(gè)完全不同的特點(diǎn),,降雨量非常充沛,不缺水,,但是,,它缺一份重要的資源,就是土,。地表要形成一公分的土層可能要經(jīng)過(guò)上百上千年,。但是,在這些地區(qū)降雨量是非常大的,,一場(chǎng)大雨如果不注重保護(hù),,沒(méi)有完善的植被系統(tǒng),那么這一層土一夜之間就沖沒(méi)了,。貴州地區(qū)如何防止水土流失,,在這個(gè)地區(qū)發(fā)展過(guò)程中是非常關(guān)鍵的一個(gè)問(wèn)題,。

作為貴州省扶貧的主戰(zhàn)場(chǎng),畢節(jié)地區(qū)在貴州又是深度貧困地區(qū),,貧困人口基數(shù)大,、貧困面積廣、貧困的程度深,。雖然發(fā)展經(jīng)濟(jì)先天不足,,但是,換個(gè)角度我們也看到崇山峻嶺,、千巖萬(wàn)壑的自然阻隔,,保留了當(dāng)?shù)亓己玫纳鷳B(tài)環(huán)境,。綠色生態(tài),,可以說(shuō)是貴州叫得響的名片和品牌。既要綠水青山又要金山銀山,,綠水青山就是金山銀山,。走綠色發(fā)展之路,成為貴州的初心,。在這種情況下,,1988年,畢節(jié)地區(qū)建立了扶貧開(kāi)發(fā)和生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū),,也就是我們通常所說(shuō)的五子登科模式:山頂戴帽子,、山腰系帶子、坡地鋪毯子,、大田種谷子,、山下抓票子,也為我們生態(tài)扶貧和可持續(xù)減貧樹(shù)立了一個(gè)典范,。

近幾年,,我們又去畢節(jié)地區(qū)調(diào)研。我們發(fā)現(xiàn)在新的時(shí)代,,畢節(jié)市因地制宜,,立足當(dāng)下、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),,圍繞綠水青山就是金山銀山的理念,,在傳統(tǒng)五子登科的這個(gè)模式上又提出了新五子登科,為打贏最后的脫貧攻堅(jiān)之戰(zhàn)奠定了強(qiáng)有力的基礎(chǔ),;也為我們下一步2020年后,,后扶貧時(shí)代對(duì)標(biāo)2030可持續(xù)發(fā)展議程;對(duì)接鄉(xiāng)村振興實(shí)現(xiàn)兩個(gè)一百年找到了一條有效之路,。

這15,、6年來(lái),,北京大學(xué)貧困地區(qū)發(fā)展研究院,在反貧困,、脫貧攻堅(jiān)這個(gè)工作中走過(guò)了一條奮發(fā)努力之路,。當(dāng)然,這一條路也是很艱辛的,。高校是知識(shí)人才的聚集地,,幫扶貧困群體和保護(hù)生態(tài)環(huán)境是高校和知識(shí)型人才的必然的社會(huì)職責(zé)擔(dān)當(dāng)。北京大學(xué)貧困地區(qū)發(fā)展研究院的師生牢記我們創(chuàng)始院長(zhǎng)厲以寧老師的一句話(huà):只問(wèn)耕耘莫問(wèn)收,。不求名,、不求利,克服了很多難以想象的實(shí)際困難,,帶領(lǐng)全體師生深入田間地頭,、進(jìn)村入戶(hù)、了解貧困戶(hù)的狀況和訴求,、建言獻(xiàn)策,,放棄休息時(shí)間。過(guò)年節(jié)假日時(shí)間,,與村民一起喝殺年豬酒,、跋涉萬(wàn)丈懸崖,將論文寫(xiě)在祖國(guó)的大地上,,盡顯高校和知識(shí)型人才的社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng),。

下一步北京大學(xué)貧困地區(qū)發(fā)展研究院,將會(huì)更加關(guān)注脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興的有機(jī)銜接,,高質(zhì)量生態(tài)扶貧,,繼續(xù)助力2030可持續(xù)發(fā)展議程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。